Um editorial para ler e guardar

Apenas um repositório de ideias aleatórias

Quem lê as reportagens nos jornais ou assiste aos telejornais, sai com a impressão de que Israel, através de seu bloqueio, é o único agente responsável pela falta de bens essenciais em Gaza.

Dá uma olhada no mapa abaixo.

Sem dúvida, a maior fronteira de Gaza é com Israel. Mas não é 100%. Gaza tem uma fronteira de 12km com o Egito, mais do que suficiente para permitir a entrada de bens essenciais. Ocorre que o Egito TAMBÉM mantém um bloqueio na fronteira com Gaza. Inclusive, está se organizando para impedir um êxodo de palestinos através dessa fronteira. Por que?

Para entender, precisamos voltar até 2014, quando o governo do Egito decidiu pelo bloqueio. O país, mais especificamente a península do Sinai (onde Gaza faz fronteira), vinha sofrendo uma série de ataques terroristas do braço egípcio do Estado Islâmico (ISIS). O ISIS, assim como seus co-irmãos Jihad Islâmica e Hamas, faz parte da Irmandade Muçulmana, que tem como objetivo a implantação de estados islâmicos regidos pela Sharia, como é o Irã. O Egito é um estado laico e, por isso, é atacado pelos extremistas.

Pois bem. O governo egípcio tinha evidências que os palestinos do Hamas colaboravam com seus co-irmãos do ISIS. Assim, para mitigar o risco, decidiu pelo bloqueio. O Egito, ao colaborar com o bloqueio de Israel, está resolvendo um problema doméstico. É Israel que vai sujar suas mãos de sangue ao acabar com o Hamas, mas ao governo do Egito também interessa o fim do grupo.

Nada é tão simples a ponto de caber em uma manchete de jornal.

Jamais permitiríamos que as crianças das comunidades mais pobres e isoladas do país se beneficiassem da mais avançada tecnologia, tanto em telecomunicações quanto educacional. Quem se iludiu com isso não conhece a verdadeira agenda da esquerda, que é combater o imperialismo americano (Musk) e o capitalismo meritocrático (Lehmann). Nem que, para isso, condene as crianças mais pobres do país aos serviços da Telebras e aos métodos educacionais gestados na FFLCH. Ainda mais sabendo que Musk não é um imperialista qualquer. Ele é amigo de Bolsonaro (![]() ).

).

O nosso atraso não é improvisado.

Essa história contém duas ironias e uma tragédia.

Ironia 1: o cara virou uber porque o partido que defende o direito dos ubers deu calote.

Ironia 2: o presidente do diretório de SC, que foi o que deu calote, é também presidente do SEBRAE, aquela entidade governamental de apoio às pequenas empresas, como a produtora que fechou por causa do calote do seu diretório.

A tragédia: 13 anos depois do evento, a Justiça ainda não encerrou o caso. Há um ano tenta “encontrar” o presidente do SEBRAE para intimá-lo, sem sucesso. Este é o ambiente de negócios no Brasil. Não tem risco de dar certo.

Os ataques terroristas do Hamas em terras israelenses no último dia 07/10 reavivaram um debate de décadas sobre quem, afinal, tem razão.

Para entender melhor e poder opinar com mais conhecimento de causa, resolvi escrever este artigo contando um pouco da história desse conflito. Claro, para realmente voltarmos na história, teríamos que regredir até Abraão, personagem bíblico que deu origem ao povo de Israel, seu filho com Sara, e ao povo de Ismael, seu filho com a escrava egípcia Hagar.

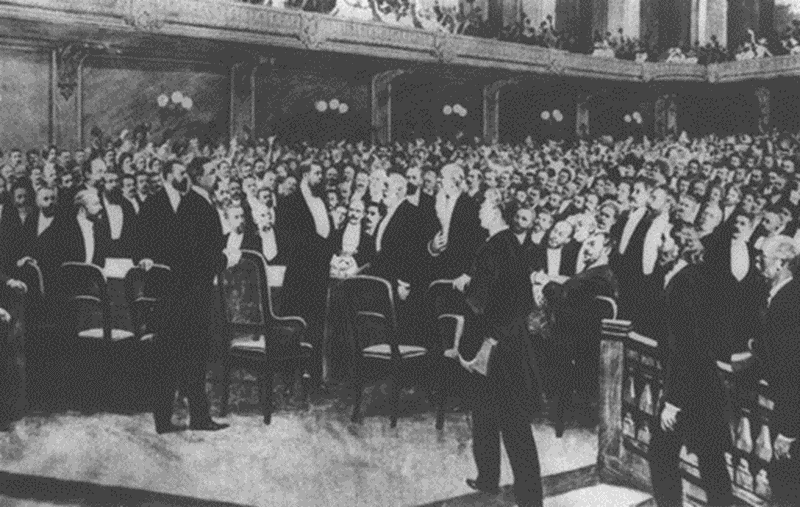

Mas esse tipo de regressão não nos ajudará muito. Voltemos para o século XIX. Mais precisamente, para o dia 29 de agosto de 1897, quando ocorre o primeiro Congresso Sionista, na Basileia, Suíça, sob a presidência de Theodor Herzl. Antes de continuarmos, vale a pena escrever alguns parágrafos sobre este que é considerado o fundador do movimento sionista internacional.

Theodor Herzl e o Sionismo1

Theodor Herzl nasceu em 1860, em uma cidade que ainda pertencia ao império Austro-Húngaro. Era jornalista de profissão, e trabalhava como correspondente de um diário austríaco em Paris. Herzl teve, então, a oportunidade de cobrir o famoso “caso Dreyfus”, em que o oficial do exército francês, Alfred Dreyfus, de origem judaica, foi julgado e condenado em 1894 por alta traição, ao ser acusado de passar documentos secretos para a Alemanha. Ocorre que se descobriu, anos depois, que Dreyfus era inocente, e sua condenação se deu por pressão do antissemitismo da época.

Esse episódio, aliado a outros de mesma natureza na Europa, fez com que Theodore Herzl assumisse o papel de propagador da ideia de um “estado judeu” na Palestina. O primeiro documento em que expressa essa ideia é o panfleto Judenstaat (o Estado Judeu), publicado em fevereiro de 1896, e que serviu de base para o primeiro Congresso Sionista, de 1897. Os Congressos Sionistas continuam se reunindo, sendo a última reunião em 2020, em Jerusalém.

Este primeiro Congresso2 produziu o chamado “Programa da Basileia”, que tinha como objetivo estabelecer um lar para o povo judeu na Palestina. (Lembrando que os judeus haviam se espalhado pela Europa desde a Grande Diáspora que se seguiu à destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C.). Mas, mantendo a promessa de não voltar demasiadamente no tempo, vamos nos concentrar no Programa da Basileia, que previa os seguintes 4 passos:

O que nos interessa mais de perto aqui são os passos 1 e 4. Vejamos cada um deles.

A imigração dos judeus para a Palestina antes da 2ª Guerra Mundial e a Declaração Balfour

Antes de mais nada, ser-nos-á útil entender a situação da Palestina no final do século XIX3. A região pertencia a um decadente Império Otomano, que já vinha se degradando há quase um século, conforme podemos observar no mapa abaixo.

No final do século XIX, o antigo e grandioso Império Otomano se reduzia ao que é hoje a Turquia, a Síria, o Iraque, o Líbano e Israel. A dissolução veio por conta de seguidas revoltas internas, pressão das potências europeias e decadência econômica. Quando ocorreu o primeiro Congresso Sionista, o Império Otomano acabava de perder o que ainda lhe restava do território nos Balcãs, além do Egito e da Tunísia. O restante seria perdido após a Primeira Guerra Mundial, na qual o Império Otomano entrou ao lado da Alemanha. Na partilha pós-Guerra, coube à Grã-Bretanha ficar com os territórios da Palestina, além do Egito, que já era uma possessão britânica desde 1882.

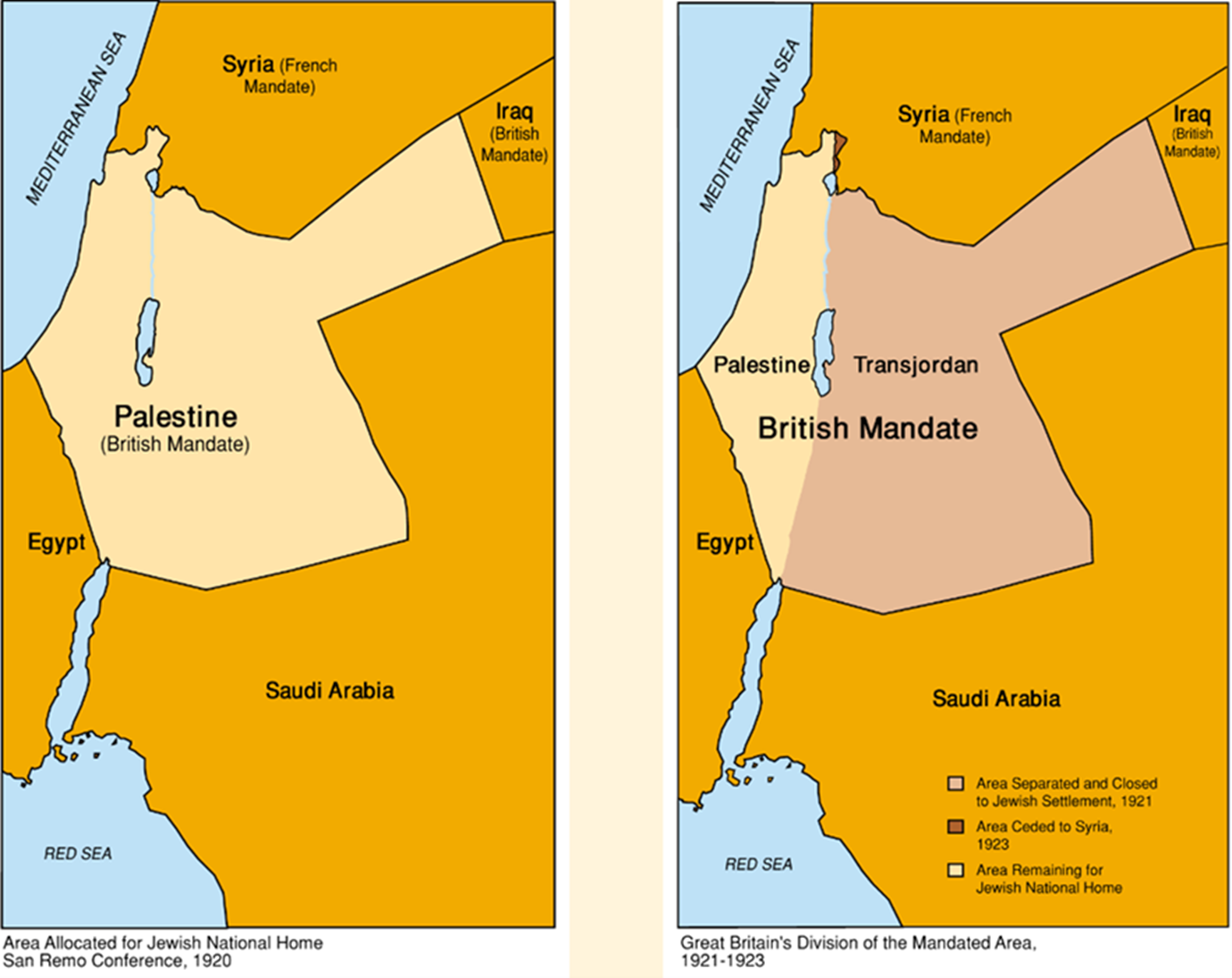

Aliás, o que é o território da Palestina? Como em todo imbróglio secular, é difícil delimitar territorialmente a Palestina. O primeiro registro deste nome data do século II d.C, quando os romanos nomearam a porção sul da província da Síria como “Síria-Palestina”. O nome parece ter origem grega, referindo-se à região dos Filisteus, povo que habitou o que é hoje a região que vai de Gaza até Tel Aviv4. Modernamente, o nome Palestina somente aparece quando a Grã-Bretanha recebe o mandato da região, conforme os mapas abaixo5 (comentaremos mais à frente a divisão do mandato britânico entre Palestina e Transjordânia):

É nessa época que tem início o chamado “nacionalismo árabe-palestino”. Até então, não existia “Palestina” do ponto de vista política, tudo era Império Otomano, dominado politicamente pelos árabes. Com a divisão britânica, a Palestina passa a ser um território a ser conquistado e protegido pelos árabes. Mas estamos colocando os carros adiante dos bois, vamos voltar para o período antes da 1ª Guerra Mundial.

É neste contexto que ocorrem as primeiras imigrações de judeus para a Palestina6. Já havia uma população judaica na região no fim do século XIX, cerca de 25 mil habitantes ou 2% da população total, remanescentes de tempos imemoriais. Entre 1882 e 1903, ocorre o primeiro aliya, que é como os judeus chamam esse movimento imigratório. Trata-se basicamente de judeus russos, fugindo das perseguições em seu país. Essa primeira aliya dobra a população judaica na Palestina. Entre 1903 e 1914, a segunda aliya, também basicamente de judeus russos, acrescenta mais 40 mil judeus na Palestina, dobrando mais uma vez a população judaica na região, que agora completava 80 mil almas, ou 10% da população da região. Esta segunda leva foi formada basicamente por judeus socialistas fugindo da perseguição política do czar e do antissemitismo russo, e foram os responsáveis pela formação dos primeiros kibutzim, fazendas coletivas.

Convém destacar que, no mesmo período, cerca de 2 milhões de judeus europeus migraram para os Estados Unidos. Portanto, somente uma ínfima parte da imigração judaica da época teve como destino a Palestina.

Vamos parar um pouco e pensar no que significam esses movimentos de imigração. Movimentos migratórios não são propriamente uma novidade na história. Os seres humanos migram por diversos motivos, mas principalmente para buscar condições melhores de vida. Não foi diferente com os grandes movimentos migratórios do final do século XIX e início do século XX. O Brasil mesmo recebeu levas e levas de italianos e japoneses na época. A imigração dos judeus europeus para os Estados Unidos seguiu a mesma lógica, assim como a imigração dos judeus russos para a Palestina. A pergunta é: por que escolheram a Palestina e não os Estados Unidos?

Aqui entra o papel do movimento sionista fundado por Theodor Herzl. É curioso como, apesar de o movimento sionista ter nascido na Europa Ocidental, foi da Rússia que saíram as primeiras levas de imigrantes judeus para a Palestina. Aqui, como sempre, o dinheiro falou mais alto. Essas imigrações foram financiadas por judeus ricos da Europa, dentre os quais se destaca o francês Barão Edmond de Rothschild. Esses judeus fundaram a Associação de Colonização Judaica7, responsável por comprar terras e tratar do assentamento dos judeus recém-chegados. E os russos provavelmente eram os judeus mais pobres da região.

As ondas imigratórias foram se sucedendo, e se intensificaram após o término da 1ª Guerra Mundial. Para tanto, foi fundamental o apoio da Grã-Bretanha, que agora controlava a região. Este apoio se materializou através da famosa “Declaração Balfour”8, uma carta escrita em 02/11/1917 pelo então ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Arthur Balfour, a Lionel Walter Rothschild, primo inglês do Barão de Rothschild. A carta, muito curta, dizia o seguinte:

Prezado Lorde Rothschild,

Tenho muito prazer em transmitir-lhe, em nome do Governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia pelas aspirações sionistas judaicas que foi submetida e aprovada pelo Gabinete:

“O Governo de Sua Majestade vê com simpatia o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, e fará todos os esforços para facilitar a consecução deste objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar a vida civil e religiosa e os direitos das comunidades não-judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e status político desfrutados pelos judeus em qualquer outro país”.

Eu ficaria grato se você levasse esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista.

Com os melhores cumprimentos

Artur James Balfour”

Esta declaração era o primeiro passo para cumprir o quarto objetivo do Programa da Basileia, o documento final do primeiro Congresso Sionista, “preparar-se para obter as devidas aprovações governamentais para alcançar os objetivos do Sionismo”, que iria se completar mais de 30 anos depois, com a resolução da ONU reconhecendo o Estado de Israel.

O problema é que, na medida em que a imigração crescia, os árabes da região começaram a se sentir incomodados. Em 1937, já eram 400 mil judeus na Palestina, totalizando algo como 23% da população da região. Não querendo se indispor com os líderes árabes, em um contexto de aumento das tensões na Europa, a Grã-Bretanha decide restringir a imigração legal, o que não impediu a continuidade da imigração, desta vez ilegal. Em 1948, ano do estabelecimento do Estado de Israel, cerca de 1/3 da população da região era formada por judeus. Hoje, cerca de 75% da população de Israel é formada por judeus9.

A resolução da ONU, a independência de Israel e a 1ª guerra árabe-israelense

Depois que o Holocausto nazista, coroamento do secular antissemitismo europeu, tornou-se público, foi inevitável o apoio da opinião pública global à formação do estado judeu na Palestina. Este apoio se concretizou na resolução 181 da ONU, de 29/11/1947, que propôs uma solução de dois Estados na Palestina, um árabe e um judeu, com Jerusalém tendo status internacional, administrado pelas Nações Unidas, conforme o mapa abaixo10:

Note como o território judeu englobava basicamente o deserto do Negev e algumas terras ao leste e norte da região, enquanto as principais cidades do território continuariam sob controle dos árabes. Haveria união econômica, como existe hoje na União Europeia, sem fronteiras no que se referia ao comércio.

Os árabes não aceitaram o acordo. Para entender o porquê, vale a pena voltar um pouco no tempo, para 1937. Naquele ano, foi formada uma comissão na Grã-Bretanha para estudar a questão Palestina, que vinha sendo sacudida por protestos dos árabes, liderada pelo deputado Lord William Peel (por isso chamada de Comissão Peel). É desta comissão a recomendação do estabelecimento dos dois Estados na Palestina. O Mufti de Jerusalém, Haj Amin Husseini, foi inquirido por Lord Peel:

Lord Peel: Já que exige o estabelecimento de um governo nacional na Palestina, o que fará com os 400.000 judeus que já vivem lá?

R: Mufti: Não será a primeira vez que os judeus viverão sob a égide de um Estado árabe. No passado, foram os Estados árabes os mais compassivos para com eles. A história mostra que, durante todos os períodos, os judeus só encontraram descanso sob a proteção dos governantes árabes. O Oriente sempre foi um abrigo para os judeus que escapavam da opressão europeia.

Nota-se que não há abertura para um estado judeu na fala do Mufti. Este era o ânimo dos árabes, que não mudou após a 2ª Guerra. Vale lembrar que o fim da 2ª Guerra também trouxe o fim dos mandatos britânico e francês sobre os territórios árabes, o que deu origem à Transjordânia (futura Jordânia), ao Líbano e à Síria. Ou seja, os árabes já contavam com amplas áreas, além da Palestina. A solução de dois Estados subtraia uma parcela minúscula para que os judeus pudessem ter a sua própria terra em sua própria jurisdição.

Claro, sempre se pode argumentar que a terra pertencia aos árabes, os judeus chegaram depois. Seria como se os italianos reivindicassem soberania sobre as terras que ocuparam no Brasil após a sua imigração para o país. Mas, obviamente, este paralelo não se aplica: politicamente, não havia propriamente um “país árabe” na região, mas um protetorado britânico, fruto da derrocada do Império Otomano após a 1ª Guerra Mundial. A imigração judaica se dá nesse contexto de uma certa “geleia geral” política, em uma época tremendamente instável. Sem contar o terremoto grau 10 na escala Richter que representou o Holocausto dos judeus europeus. Não havia como, depois de tudo, negar um pedaço de terra aos judeus na Palestina. E note que nem estou lançando mão da “carta bíblica”. Não é necessária para concluirmos, com bom senso, que a solução de dois Estados proposta pela ONU era a melhor solução. Fecha parêntesis.

A resolução da ONU foi aprovada por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. O Brasil votou a favor, assim os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e União Soviética. Contra, votaram todos os países árabes, além da Índia, Grécia e Cuba11.

A guerra contra os judeus na Palestina começou logo após a votação da ONU. Nesta primeira fase, que durou até o fim do mandato britânico sobre o território e a retirada de suas tropas, em 15/05/1948, foi mais como uma guerra civil, com os árabes do território lutando contra os judeus, com o apoio dos países árabes do entorno.

Em 14/05/1948, véspera da retirada das tropas britânicas, Israel declara sua independência, em cerimônia presidida pelo primeiro primeiro-ministro de Israel, Ben Gurion.

No dia seguinte, começa a guerra pra valer, com a invasão do território judeu por tropas vindas do Egito, Síria e Iraque. Esta primeira guerra árabe-israelense durou pouco mais de um ano. Israel assinou um armistício com o Egito em 24/02/1949, com o Líbano em 23/03/1949, com a Transjordânia em 03/04/1949 e com a Síria em 20/07/1949. É notável como um pequeno país recém-criado conseguiu vencer esta primeira guerra sem nenhuma ajuda externa, contra inimigos muito mais numerosos. A questão, parece, está no foco: para Israel, tratava-se da sobrevivência, para os árabes, uma questão nacionalista. A mobilização, portanto, foi muito menor pelo lado árabe.

A resolução da ONU e, principalmente, esta primeira guerra árabe-israelense, fez surgir o problema dos refugiados palestinos. O território inicialmente concedido para o estabelecimento de Israel contava com mais ou menos 400 mil judeus e 400 mil árabes. Com o advento da guerra, territórios árabes foram anexados, conforme se pode ver no mapa abaixo, forçando o deslocamento dessa população e o problema do chamado “direito de retorno” dessa população para os territórios tomados por Israel durante a guerra. Em 1951, as Nações Unidas estimavam em cerca de 700 mil o número de refugiados árabes em decorrência da guerra12. Esta é, sem dúvida, uma triste consequência da guerra que, vale enfatizar, não foi iniciada por Israel. Voltaremos a este ponto no final deste artigo.

A guerra dos Seis Dias, a conquista de Jerusalém Oriental e o surgimento da Cisjordânia e Faixa de Gaza

Esta guerra, que durou de 05/06 a 10/06/1967, teve como pano de fundo a ameaça, por parte do presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, de fechamento do Estreito de Tiran, uma passagem entre a Península do Sinai e a Península Árabe, usado pelos navios comerciais israelenses em seu comércio. O Estreito de Tiran, em conjunto com o Canal de Suez, eram as duas únicas saídas de Israel para os Oceanos Índico e Pacífico.

Israel já havia avisado que o fechamento do estreito, que já havia ocorrido durante a crise do Canal de Suez em 1956, seria considerado um ato de guerra. No entanto, Nasser, pressionado pelos outros países árabes, decidiu fechar o estreito em 23/05/1967. Israel, então, lançou um ataque surpresa contra o Egito no dia 05/06, destruindo toda a sua força aérea ainda em solo. Foi o início da guerra relâmpago em que Israel iria conquistar, no curto espaço de 6 dias, toda a Península do Sinai e a Faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia (incluindo o lado oriental de Jerusalém) da Jordânia, e as colinas de Golan, na fronteira com a Síria ao norte, conforme o mapa abaixo.

Até hoje, as colinas de Golan estão sob controle de Israel, enquanto a Península do Sinai foi devolvida ao Egito nos acordos de Camp David, sobre o qual falaremos em seguida. Por outro lado, a Faixa de Gaza (que pertencia ao Egito) e a Cisjordânia (que pertencia à Jordânia) se tornaram territórios onde se concentraram os árabes palestinos sob supervisão de Israel. Cabe estressar este ponto: antes da guerra dos Seis Dias, a faixa de Gaza pertencia ao Egito e a Cisjordânia pertencia à Jordânia, que perderam esses territórios durante a guerra. Não havia um “território palestino” conquistado por Israel. Os árabes-palestinos desses territórios provavelmente não teriam soberania se eles ainda pertencessem ao Egito e à Jordânia. A ocupação desses territórios por parte de Israel se deu através de assentamentos de colonos e vigilância militar, e a soberania árabe-palestina seria teoricamente assegurada pelos acordos de Oslo. Mas não coloquemos o carro adiante dos bois.

Aqui, uma nota pessoal: quando estive em Israel, em 2015, o guia que nos explicou os subterrâneos do Muro das Lamentações contou que a conquista de Jerusalém oriental durante a Guerra dos Seis Dias permitiu que se começassem escavações arqueológicas naquela região, trabalho que continua até hoje e deve levar ainda muito tempo. Os árabes simplesmente não tinham interesse ou tecnologia para levar a cabo essa tarefa. Muita coisa se descobriu ao longo desses anos, e muito ainda irá ser descoberto.

A guerra do Yom Kippur e os acordos de Camp David

A guerra do Yom Kippur13 recebeu este nome porque foi iniciada pelo Egito e pela Síria no dia 06/10/1973, dia do Yom Kippur, o dia mais sagrado da fé judaica. Esta guerra durou somente 20 dias, mas foi a primeira em que Israel sofreu baixas consideráveis, pois seu exército foi pego totalmente de surpresa. Foi também a primeira guerra na região em que Estados Unidos e União Soviética atuaram de maneira explícita, fornecendo armas e munições para Israel e os países árabes, respectivamente. Seria também a última guerra formal entre árabes e israelenses.

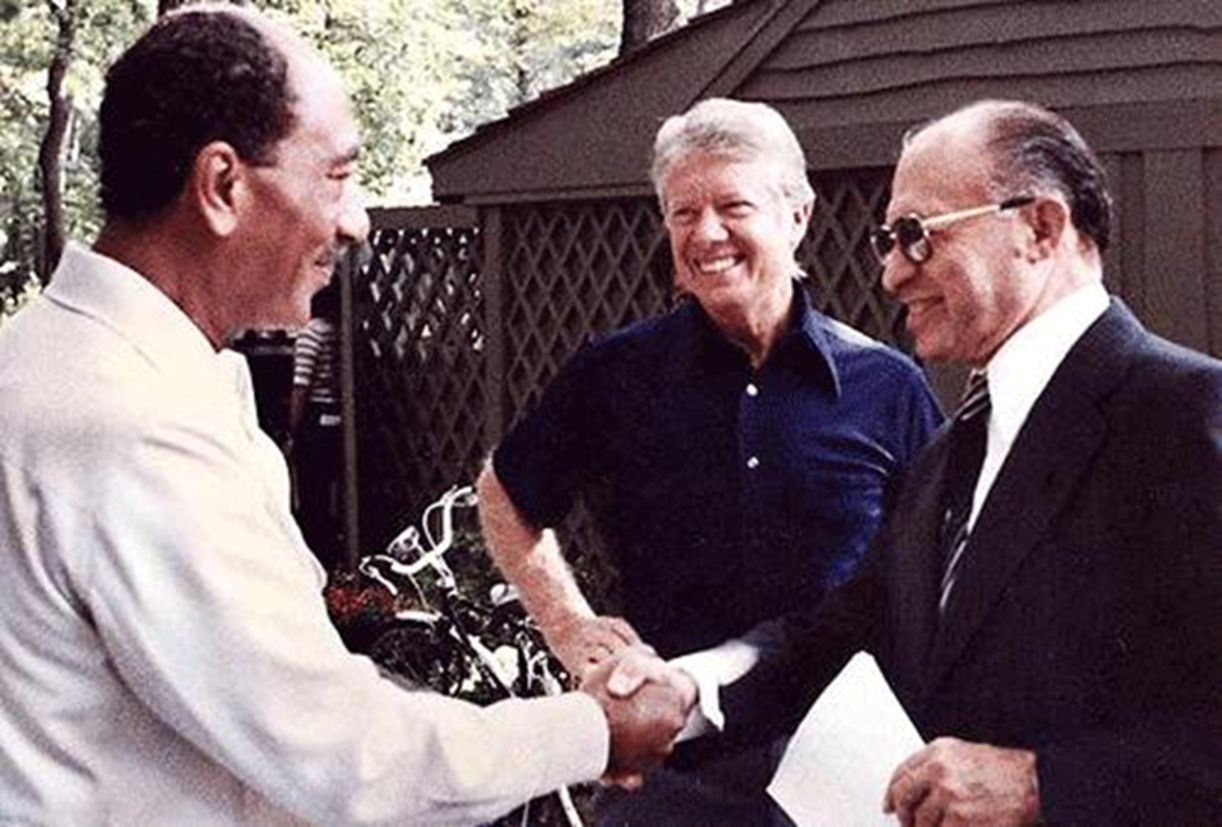

Após a guerra, Anwar Sadat, presidente do Egito, começou o seu movimento em direção a um acordo de paz com Israel, talvez levado pelas perdas egípcias na guerra do Yom Kippur, ou simplesmente porque entendeu que havia atingido o fim da linha nessa guerra contra a existência de Israel. Qualquer que tenha sido o motivo, Sadat espantou o mundo ao anunciar, em 09/11/1977, sua intenção de ir a Jerusalém para falar ao Knesset, o parlamento israelense. Esta intenção certamente estava alinhada à agenda do recém-empossado presidente americano Jimmy Carter, que não escondia o seu desejo de trabalhar pela paz na região. Este movimento culminou na conferência de Camp David, casa de campo da presidência dos EUA em Maryland, que reuniu Sadat, Carter e o primeiro-ministro israelense, Menachen Begin, de 05 a 17/09/1978. Estes acordos selaram a paz definitiva entre Egito e Israel, que devolveu a área da Península do Sinai conquistada na guerra dos Seis Dias. Sadat e Begin ganharam o prêmio Nobel da Paz de 1978.

Esses acordos também versavam sobre o status de Gaza e da Cisjordânia, mas, neste caso, tiveram pouco efeito, pois não contaram com a participação de nenhum outro país árabe ou mesmo de representantes dos palestinos.

Anwar Sadat foi assassinado três anos depois, em 06/10/1981, por um extremista árabe. Nenhum líder de qualquer país árabe compareceu aos seus funerais14.

A OLP e a organização política dos árabes-palestinos. Os acordos de Oslo.

Será importante, neste momento, interromper a cronologia, para entender a organização política da população árabe que vivia na Palestina e que não estava sob a jurisdição de Israel.

Em 1964, a Liga Árabe, formada por 13 países, fundou a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), com o objetivo de representar politicamente os árabes que viviam na Palestina, reunindo sob um único guarda-chuva uma série de organizações informais que operavam de maneira independente. A maior dessas organizações era a Fatah, sob a liderança de Yasser Arafat, que acabou sendo eleito presidente da OLP em 1969, permanecendo no cargo até a sua morte, em 200415.

A OLP tinha, em seus estatutos, o objetivo de varrer Israel do mapa. Para tanto, ao longo de sua história, foi responsável, direta ou indiretamente, por vários atentados terroristas. O mais famoso e infame foi o assassinato de 11 membros da delegação israelense nas Olimpíadas de Munique, em 1972, feitos reféns em um ato em que se procurava a liberdade de quase 300 prisioneiros palestinos. Foi o primeiro ato terrorista transmitido ao vivo para o mundo inteiro16. Este atentado foi reivindicado por um grupo radical do Fatah, o Setembro Negro, que se autointitulou com o mesmo nome da guerra que a OLP travou com a Jordânia, e que resultou na expulsão dos palestinos daquele país em 1971.

Esta guerra da OLP com a Jordânia ocorreu porque o rei Hussein, da Jordânia, não estava nada satisfeito com a presença dos palestinos em seu país, usado como base para incursões terroristas em Israel e, por consequência, fazendo de seu próprio país um alvo para os israelenses. Tendo sido expulsos da Jordânia, os palestinos da OLP se estabelecem no Líbano, ficando naquele país até 1982.

Da mesma forma que ocorreu na Jordânia, a OLP usava o Líbano como base para os seus ataques a Israel. Por isso, em 1982, Israel inicia a guerra do Líbano, com o objetivo de enfraquecer as bases da OLP no país. Depois de cercar Beirute, Israel forçou a remoção da OLP do país para a Tunísia.

Com a OLP enfraquecida, Arafat começa a trabalhar pelo reconhecimento de Israel junto aos palestinos, o que acabou por desembocar nos acordos de Oslo, de 199317. Negociações secretas na capital da Noruega desde o ano anterior entre o então ministro das relações exteriores do governo Yitzhak Rabin, Shimon Peres, e o número 2 da OLP, Mahmoud Abbas, levaram à assinatura do acordo Oslo I, em setembro de 1993, em que a OLP reconhece o direito de Israel existir, e Israel concorda em conceder para a OLP, transformada em Autoridade Palestina (AP), a jurisdição da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, territórios tomados durante a Guerra dos Seis Dias. Esse acordo levou à concessão do Prêmio Nobel da Paz de 1994 a Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin também foi o responsável por assinar, em 1994, o segundo acordo de paz com um país árabe, a Jordânia.

Esse primeiro acordo de Oslo deixava mais para frente os assuntos mais delicados: o status de Jerusalém, o problema dos refugiados palestinos e os assentamentos judaicos. Um acordo mais detalhado, o Oslo II, foi assinado em setembro de 1995. No entanto, em novembro daquele ano, Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu. Assim como Anwar Sadat, Yitzhak Rabin foi vítima do fanatismo de seu próprio lado.

Com o assassinato de Rabin, os israelenses elegeram, em 1996, Benjamin Netanyahu pela primeira vez como primeiro-ministro do país. É significativo que os israelenses tenham eleito um crítico dos Acordos de Oslo justamente depois do chocante assassinato do seu artífice, demostrando quão dividida estava a sociedade israelense a respeito desses acordos. No fundo, havia uma desconfiança profunda sobre a capacidade de a ala moderada da Autoridade Palestina conter os seus radicais. Os Acordos de Oslo nunca seriam implementados em sua plenitude, em função da desconfiança mútua.

Confesso que escrever sobre os Acordos de Oslo foi a parte desse artigo mais desafiadora para mim. Difícil entender como uma oportunidade como essa foi desperdiçada por ambos os lados. Pesquisei muito para tentar encontrar uma resposta objetiva. Não há. Encontrei apenas recriminações de lado a lado.

Um trecho que me chamou a atenção, e que, acho, resume bem o imbróglio, encontrei em um site francamente pró-árabe, o da Aljazeera18. Diz o seguinte:

“Os acordos assinados entre Arafat e Rabin em 1993 e 1995 foram controversos para muitos israelitas e palestinos. Os israelitas de direita opuseram-se a assinar qualquer acordo com a OLP, um grupo que consideravam uma organização terrorista – apesar de Arafat ter renunciado à violência. Os colonos israelitas temiam que a chamada fórmula “terra por paz” de Rabin resultasse no seu despejo de terras que consideram como suas por direito bíblico, apesar da posição da ONU de que os assentamentos israelitas foram construídos em violação do direito internacional.

Entre os palestinos, os apoiadores dos Acordos de Oslo consideraram que se tratava de um compromisso que poderia levar à paz. A Fatah, a maior facção da OLP na época, apoiou Oslo. Mas outros partidos políticos fora da OLP, como o Hamas e a Jihad Islâmica, opuseram-se aos Acordos e alertaram que uma solução de dois Estados trairia os direitos dos refugiados palestinos de regressarem às terras que lhes foram tiradas durante a Nakba (guerra santa) de 1948”.

Temos, portanto, posições inamovíveis de lado a lado, o que resulta em um processo de polarização que engole, em seu vórtice, eventual terceira via. Conhecemos bem esse processo.

O analista Aaron David Miller, em recente artigo no Foreign Policy Magazine19, afirma mais ou menos a mesma coisa, mas sob a perspectiva do balanço das forças envolvidas. Diz o analista:

“A assimetria de poder era clara: enquanto ocupante, Israel exercia o poder dos fortes – a capacidade de impor a sua vontade aos palestinos. Isto assumiu várias formas, desde a construção de assentamentos, confisco de terras e demolições de habitações até o fechamento de cidades e vilas da Cisjordânia (evitando viagens) e assassinatos seletivos. A construção de assentamentos foi especialmente flagrante, com 115.700 colonos israelitas residindo na Cisjordânia e em Gaza no final de 1993 e, subindo para 176.973 colonos em meados de 1999.

Os palestinos, por outro lado, exerciam o poder dos fracos: o terrorismo. Sendo a parte mais fraca nas negociações, os líderes palestinos racionalizaram o uso do terror, da violência e da luta armada contra Israel como um instrumento aceitável para lutar contra a ocupação israelita e a expansão em curso dos assentamentos. Embora a maioria dos ataques terroristas nos primeiros anos de Oslo tenham sido perpetrados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina fora do controle da Autoridade Palestina, Arafat – que nunca abandonou o uso da violência como ferramenta potencial – não se esforçou para prevenir ataques terroristas ou prender seus perpetradores.

Na perspectiva de Israel, as terras foram transferidas para os palestinos, mas o terrorismo continuou, levantando questões sobre a confiabilidade da OLP. Da perspectiva palestina, Israel colocou os palestinos em liberdade condicional. Israel estava apropriando-se de terras que os palestinos acreditavam ser suas, e quaisquer medidas de construção de confiança só eram oferecidas em troca do bom comportamento dos palestinos. Estas mentalidades produziram uma barreira que, na ausência de uma terceira força que pudesse ajudar a equilibrar a assimetria de poder e pressionar cada lado a implementar os seus compromissos, revelou-se intransponível.”

Uma pequena observação final, antes de passar ao próximo tópico: a questão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia (e, até 2005, na Faixa de Gaza), pode ser interpretada de duas maneiras:

Enquanto a desocupação da Faixa de Gaza em 2005 parece dar razão aos que defendem o primeiro ponto, dado que o Hamas usa até hoje o território como base de lançamento de ações terroristas contra Israel, o segundo ponto parece dar razão aos palestinos, que defendem o seu direito de viver naquelas terras. Reportagem recente do Times of Israel20 registra fala da ministra das Missões Nacionais, Orit Strock: “Não sei quanto tempo vai levar. Infelizmente, um retorno à Faixa de Gaza envolverá muitas baixas, assim como a saída da Faixa de Gaza envolveu muitas baixas. Mas, antes de tudo, trata-se de parte da Terra de Israel, e chegará o dia em que retornaremos a ela.” Note que não há menção à segurança, mais ao direito de ocupação. Não há como negociar se ambos os lados acham que Deus está ao seu lado.

O Hamas e a retirada unilateral dos colonos israelenses de Gaza

Para entender a origem do Hamas, é preciso voltar até 1987, quando tem início a primeira Intifada, termo árabe usado para “sacudida”, e que denomina os protestos dos palestinos contra a ocupação dos israelenses em Gaza e na Cisjordânia. A exemplo dos protestos de junho de 2013 no Brasil, que começaram com o aumento de R$ 0,20 nas passagens de ônibus em São Paulo, e se transformaram em megaprotestos no país inteiro a respeito de uma pauta ampla e difusa, os primeiros protestos da Intifada começaram por causa de um incidente aparentemente menor: em 09/12/1987, um caminhão das Forças de Defesa de Israel colidiu com um carro em um dos checkpoints da Faixa de Gaza, matando seus quatro ocupantes que voltavam para Gaza depois de um dia de trabalho em Israel, três dos quais moravam em um campo de refugiados. O acidente foi considerado, pelos palestinos, como uma retaliação pelo assassinato a facadas de um empresário israelense dois dias antes em uma loja de Gaza. Os funerais foram seguidos de protestos, que incendiaram os territórios palestinos e duraram, com maior ou menor intensidade, durante os cinco anos seguintes, até a assinatura dos Acordos de Oslo.

No dia seguinte ao incidente, membros da Irmandade Muçulmana em Gaza se reuniram sob a liderança do Sheik Ahmed Yassin para fundar o Movimento de Resistência Islâmica, cujo acrônimo em árabe é Hamas21. Seus estatutos fundacionais, escritos e divulgados em janeiro de 1988, não deixavam margem a dúvidas. Os principais pontos22:

Em 2017, com o provável objetivo de ganhar alguma simpatia internacional e mesmo da Autoridade Palestina, estes estatutos foram revisados23. A menção aos “Protocolos dos Sábios do Sião” foi retirada, e o objetivo de destruição foi trocado de “judeus” para “sionistas”, mas continua não aceitando o direito de Israel existir. Além disso, continua apontando a Jihad como o método para o estabelecimento do estado palestino “do Mar Mediterrâneo até o Rio Jordão”. De qualquer forma, e talvez este seja o único avanço real do documento, o Hamas aceitaria um estado palestino nas fronteiras pré-1967, mas sem reconhecer a existência de Israel. Ou seja, não há espaço para uma solução “dois povos, dois estados”.

Apesar de ter sido fundado em 1988, foi somente em 2006 que o Hamas apareceu para o mundo de forma mais explícita, ao participar, pela primeira vez, de eleições legislativas no âmbito da Autoridade Palestina. A sua estreia não poderia ser mais espetacular: o Hamas ganhou 44,5% das cadeiras em disputa, contra o então partido hegemônico Fatah, do recém-falecido Yasser Arafat, que ganhou 41,5% das cadeiras24. Assim, o Hamas ganhou o direito de montar o governo da Autoridade Palestina e apontar o primeiro-ministro. O presidente continuou a ser Mahmoud Abbas, que sucedeu a Yasser Arafat. Agora, imagine como Israel e, de maneira mais geral, o mundo ocidental, viu a vitória do Hamas, considerando os estatutos vistos acima…

Aqui, uma pequena digressão: a decisão do Hamas de participar pela primeira (e última, como veremos) vez de eleições democráticas seguiu-se à decisão do governo Ariel Sharon de retirar unilateralmente os colonos israelenses de Gaza, o que ocorreu em agosto de 2005. A ideia da retirada surgiu pela primeira vez em um discurso de Ehud Olmert em 2003, então ministro do gabinete de Ariel Sharon e futuro primeiro-ministro entre 2006 e 2009. Olmert defendia a ideia de que as negociações com a AP ganhariam um novo impulso se Israel adotasse alguma atitude unilateral, demonstrando boa vontade. Além disso, se nada fosse feito, o crescimento da população árabe faria com que o controle, por parte de Israel, se tornasse cada vez mais difícil. A retirada foi aprovada pelo Parlamento em 2004, e colocada em prática em 2005.

Uma semana antes de sua implementação, em 07/08/2005, Benjamin Netanyahu, então ministro das Finanças de Ariel Sharon, renunciou. Netanyahu explicou que as razões para o seu pedido de renúncia derivavam dos seus receios de uma onda de terrorismo após a retirada. Ele considerou que isto aconteceria porque Israel já não seria capaz de controlar os acontecimentos em Gaza, e porque a retirada seria vista pelos terroristas palestinos como o resultado positivo de suas táticas violentas25. Visto de hoje, essas palavras soam proféticas. Não é de se estranhar, portanto, que o Hamas tenha conseguido sucesso em sua primeira e única empreitada eleitoral. O povo palestino, principalmente em Gaza, viu a retirada dos colonos israelenses como uma vitória do Hamas e de seus métodos.

Hamas e Fatah conviveram pacificamente durante raros momentos, e foi uma questão de tempo para que o Hamas desse o golpe, expulsasse os oficiais da Fatah e passasse a dominar Gaza com mão de ferro. A partir de junho de 2007, pouco menos de dois anos após ter vencido as eleições, o Hamas passava a ter completa liberdade de ação. A partir de então, o que se viu foram anos de hostilidades entre as forças do Hamas e de Israel, até chegarmos em 07/10/2023.

Análise final

Tentei, ao longo deste artigo, ser o mais imparcial possível na transmissão das informações factuais. A interpretação da história, no entanto, nunca é imparcial. Sob o meu particular ponto de vista, os judeus têm o direito de se estabelecerem na Palestina, onde conquistaram o seu espaço tanto do ponto de vista da colonização antes da 2ª Guerra Mundial quanto do ponto de vista legal. Conquistaram esse direito em um período de grandes transformações históricas, em que nada seria como era antes, de modo que não me parece razoável a reivindicação de uma espécie de “direito milenar” àquelas terras, seja por qual lado for. O mundo muda, passa por transformações muitas vezes irreversíveis, e procurar raízes históricas parece mais uma tentativa inútil de forçar os ponteiros do relógio para trás. E, no caso, história por história, ambas as partes têm a sua para contar. A questão é que a história anda para frente, e é preciso saber chegar a compromissos razoáveis para avançar.

O fato é que aquele pedaço de terra era povoado por árabes e judeus em 1948, e nenhum deles tinha o seu domínio político, que pertencia à Grã-Bretanha e, antes dela, ao Império Otomano. A Grã-Bretanha abriu mão de seu mandato e o Império Otomano havia deixado de existir há décadas, de modo que havia um vazio político-institucional na região, preenchido pela Resolução 181 da ONU. Reivindicar uma espécie de “direito exclusivo” àquela terra parece ser algo guiado mais por um fanatismo religioso do que propriamente pela aplicação do direito internacional.

Hoje, cerca de 20% da população de Israel é árabe. Vivem, trabalham e têm representação política. Os árabes da faixa de Gaza e da Cisjordânia poderiam se juntar a esses que já vivem em Israel, desde que abrissem mão de sua soberania. Ou poderiam continuar a viver em seu próprio país, mantendo a sua soberania, e estabelecendo relações normais com Israel, como já fazem Egito, Líbano, Jordânia e outros países árabes. Seria a tal “solução de dois Estados”, propugnada pela ONU em 1948. Seria possível, não fosse o fanatismo e o clima de desconfiança de ambos os lados.

No artigo abaixo, o autor compara os “radicais ultraortodoxos” que circundam Netanyahu aos terroristas do Hamas, pois ambos desejam a destruição do povo oposto.

Vamos fazer um breve exercício mental para entender o tamanho da bobagem. Imagine, por um momento, que o Hamas desaparecesse, e fosse substituído por lideranças mais razoáveis, que permitissem um programa de desarmamento supervisionado pela ONU. Você acha que o governo Netanyahu se aproveitaria dessa fraqueza para entrar em Gaza para fazer uma “limpeza étnica”? Ou mesmo um governo Netanyahu não teria alternativa a não ser dialogar?

Agora, imagine o inverso: Netanyahu e os ultraortodoxos somem do mapa, e um novo governo liberal assume com o compromisso de “derrubar os muros de Gaza” e “desmobilizar o exército” na região. Não precisa ter muita imaginação para saber o que os rapazes do Hamas fariam. Aliás, não precisa ter nenhuma imaginação: “jogar Israel ao mar” faz parte dos estatutos do grupo político que domina Gaza com mão de ferro desde 2007. Depois de fazer a sua própria limpeza étnica, o Hamas implantaria na região um regime islâmico regido pela Sharia, como no Irã. Isso também está nos seus estatutos.

A simetria, aqui, é completamente descabida. No início da década de 90, foi um movimento de Yasser Arafat que permitiu a assinatura dos acordos de Oslo, que permitiam uma solução de dois estados e reconheciam a Autoridade Palestina como o embrião de um governo árabe-palestino em Gaza e na Cisjordânia. A iniciativa foi bem recebida pelo lado israelense, e continuou sendo implementada mesmo com o assassinato de Rabin por um extremista judeu e a eleição de Netanyahu para substitui-lo. Esses acordos congelaram depois que ficou claro que Arafat não controlava as alas radicais de seu governo, que aproveitavam a abertura proporcionada pelos acordos para realizar ataques terroristas em solo israelense.

Na última vez que um governo israelense mostrou alguma boa vontade, levou um Hamas de presente. Foi no desmantelamento unilateral dos assentamentos em Gaza, em 2005. Dois anos depois, o Hamas tomou o poder da Autoridade Palestina no território, e começou a fazer a única coisa que sabe fazer: terrorismo. Não, a coisa definitivamente não é simétrica.

Já tive oportunidade de escrever aqui sobre uma falácia que sempre acompanha o nome de Elon Musk: a de que ele não seria nada não fosse a mão visível do governo dos Estados Unidos, em oposição à mão invisível do mercado. Está mãozinha estatal se daria na forma de subsídios para carros elétricos e polpudos contratos da NASA para as espaçonaves da Space X. Sobre os subsídios, recomendo a leitura do meu artigo Os Negócios de Elon Musk com o Governo Americano.

No jornal de hoje, ficamos sabendo que o governo brasileiro vai contratar a Starlink para conectar escolas na região amazônica, pois é a única empresa que fornece velocidade de 50 Mb. Bem, acho que vou substituir meu plano da Vivo por um da Starlink também…

Piadas à parte, é bem possível que, daqui a algum tempo, os crentes do Estado dos barzinhos Vila Madalena venham com a história de que Musk não prosperaria não fosse a mãozinha do governo brasileiro. Eu sei, é ridículo, mas, como sabemos, não há limites para o ridículo.

De qualquer forma, o contrato da Space X com a NASA chegou a ser uma parte relevante do negócio de Musk (hoje não mais). Ele próprio, em uma entrevista, reconheceu a importância desse contrato para a sobrevivência de seu negócio. Mas eis que, em reportagem publicada na sexta-feira, ficamos sabendo que a Boeing também firmou contrato com a NASA para o fornecimento de espaçonaves. A diferença para a empresa de Elon Musk é que a Boeing não entregou nada. Zero.

O grande erro de avaliação do papel do Estado é achar que sua ação é necessária E suficiente, e que empresários como Elon Musk seriam dispensáveis ou, no máximo, intercambiáveis. No limite, o próprio Estado poderia ser o empresário, dado que esse personagem, na melhor das hipóteses, não faria diferença, e na pior, cobraria sua parcela de lucros para não fazer nada que o Estado não pudesse fazer.

O outro extremo, o de que o Estado não seria necessário nem suficiente, também não é verdadeiro. Em certos setores embrionários e estratégicos, como é o caso das viagens espaciais, ou em que o Estado tem um papel relevante, como o da educação pública, ações do Estado podem fazer a diferença. Não como empresário, mas como financiador e consumidor.

Os episódios da Boeing e da Starlink mostram que o empresário faz TODA a diferença. No caso específico da internet nas escolas, causa uma sensação curiosa ver os nomes da Starlink e da Telebras no mesmo parágrafo. É a mesma sensação de estranheza que teríamos ao ver um homem das cavernas chegando em uma máquina do tempo ao século XXI. Se nem a Boeing conseguiu competir com Musk, imagine a Telebras. Pois é esse tipo de ilusão que mantém vivas as estatais brasileiras. Todas elas, sem exceção.

Estive em Israel em 2015. Viajando pela estrada que liga Jerusalém ao sul do país, e atravessa a Cisjordânia beirando o Mar Morto, parei em um posto de gasolina para abastecer. Atendeu-nos um simpático funcionário. Palestino.

Foi daqueles momentos Torre de Babel, em que mesmo o inglês do nosso interlocutor sendo quase inexistente, conseguimos de alguma forma nos comunicar. Disse que éramos do Brasil, e ele ficou muito contente, citando “Neymar”. A conversa enveredou para a situação da região, e ele disse em seu inglês sofrível: “sou palestino, vivo em Israel, só quero trabalhar em paz”.

Por outro lado, por causa de uma interrupção na estrada, tivemos que dar meia volta e seguir por uma outra estrada que atravessava a Cisjordânia, só que do outro lado de Jerusalém. Era janeiro, havia neve, e, de repente, passando por Belém, recebemos uma enorme bola de neve na porta do nosso carro, que tinha placa de Israel. Era um palestino protestando.

Enfim, os palestinos (e, de maneira geral, os árabes) que moram em Israel ou nos territórios ocupados têm posições distintas a respeito da relação com Israel. Todas essas posições são justas, a depender do ponto de vista.

O que não tem a mínima justificativa é o que aconteceu hoje em Israel. Tomei um Engov e passeei por vários perfis no Twitter defendendo as ações do Hamas, como uma reação justa a supostas violações de direitos humanos por parte de Israel. Como se soldados israelenses sequestrassem civis, arrastassem pessoas vivas pelas ruas, violassem cadáveres e assassinassem civis em pontos de ônibus. Quem defende esse tipo de coisa deve ter um sério desvio de caráter.

Fico com um tuíte de resposta a um desses perfis celebrando o ataque do Hamas. Trata-se de uma pessoa simpatizante da causa da Palestina, e vê-se que pisa em ovos para não parecer simpático a Israel. Mas é também uma pessoa que avalia a situação com puro bom senso: a ação extrapolou qualquer limite civilizacional, e o tiro vai sair pela culatra.

Esse editorial é de extrema importância. Não somente porque aponta inutilidade da ação do Supremo (chamada de “utopia”), mas porque, principalmente, dá parcialmente nome aos bois, acusando o STF de pretender substituir a política. Volto a esse “parcialmente” mais à frente.

Já comentei aqui sobre a pretensão do recém-empossado presidente do Tribunal máximo do país, Luis Roberto Barroso, de transformar a Corte em Guia Genial doa Povos. A expressão que utilizou foi “empurrar a história”. O STF deveria usar seu poder para “empurrar a história” na direção correta.

Não há como negar que essa ideia tem um apelo especial. Por exemplo, é comum encontrar pessoas que acham que a nossa Constituição deveria ser escrita por uma “Comissão de Notáveis”, que teriam o dom especial de escrever uma Carta “certa”, e não essa joça que foi parida por políticos venais há 35 anos. Essa ideia de que haveria um grupo especial de seres humanos que resolveriam todos os nossos problemas é reconfortante. O único problema é que se trata de uma ideia autoritária, palavra que faltou no editorial.

Por trás de todo o seu discurso democrático, Luis Roberto Barroso tem uma ideia autoritária do papel do STF. Como bem aponta o editorial do Estadão, sua pretensão é substituir a política, o embate de posições a respeito das várias questões nacionais. O STF seria esse “coordenador-mor” do país, na feliz expressão do editorialista. Sempre, claro, com a boa intenção de “empurrar a história” na direção correta.

No caso específico, a Suprema Corte definiu a situação dos presídios como um “estado de coisas inconstitucional”. Claro, sem dúvida. Assim como se constituem “estados de coisas inconstitucionais” as submoradias, o analfabetismo (incluindo o funcional), as filas ultrajantes no SUS, a falta de saneamento básico etc etc etc. Para todos esses problemas nacionais, que aviltam a dignidade humana, o STF vai exigir “planos” do Executivo, com prazo certo e a serem homologado pelos supremos?

Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Executivo elaborasse um “plano” para lidar com a população sem-teto. Fazer planos é a coisa mais fácil. O papel aceita tudo. O problema sempre está em colocar o plano em prática e medir seus resultados. Os ministros do STF vão também acompanhar a execução dos planos? Com que estrutura? Se não forem cumpridos, qual será a punição? Impeachment? Essa moda de “mandar fazer planos” parece mais uma forma de parecer preocupado com os problemas nacionais do que efetivamente trabalhar para resolvê-los.

O problema fundamental do país é a sua pobreza. Se o Brasil tivesse a renda per capita, digamos, da França, com certeza haveria mais recursos para manter presídios dignos. Com recursos escassos sendo disputados a tapa no Congresso, não deveria surpreender que reste muito pouco para os presídios. E não há sentença judicial que resolva.

Quer o judiciário ajudar a resolver o problema? Trabalhe na direção de aumentar a segurança jurídica no país. A insegurança jurídica é um dos principais pontos do chamado Custo Brasil, que diminui a produtividade e impede o país de crescer. Mas os luminares do Supremo preferem “empurrar a história” com sentenças inócuas.

Os especialistas estão realmente assustados com as altas temperaturas. Um deles afirmou: “as mudanças climáticas são reais e a gente precisa agir”.

No mesmo jornal, algumas páginas adiante, um exemplo de ação na direção desejada pelos especialistas: querosene de aviação verde (SAF). Colei a reportagem inteira, por ser muito esclarecedora.

Alguns pontos que me chamaram a atenção:

– para produzir o SAF são necessárias enormes quantidades de matéria-prima e água doce que, como sabemos, é escassa;

– a possibilidade de sintetizar o combustível (o eSAF) exige quantidades enormes de energia. Para produzir todo o eSAF para abastecer a frota da Lufthansa seria necessário usar metade da eletricidade produzida hoje na Alemanha;

– hoje, somente 0,15% do combustível usado na aviação é SAF. Tudo o que é produzido é consumido;

O presidente da Emirates expressou o pensamento-chave desse imbróglio: “a descarbonização do planeta custará trilhões de dólares e temos de encontrar o dinheiro para realizar as mudanças”. Pois é, no final sempre chegamos à questão de quem pagará a conta.

Ao que parece, a União Europeia está caminhando na direção de obrigar as companhias aéreas a usarem o SAF. Obviamente, no atual estágio de desenvolvimento e até onde a vista alcança, isso significa custos mais altos e passagens aéreas bem mais caras. Ou seja, no final, quem vai pagar será o consumidor, aliás, como deve ser. O resultado desse movimento será a redução da demanda pela expulsão dos mais pobres deste mercado. Voltaremos à elitização das viagens aéreas, com menos voos e, como consequência, menor produção de gases de efeito estufa. Talvez seja este mesmo o objetivo.