Peço perdão aos leitores, mas este artigo acabou ficando muito longo. Trata-se de um assunto (ou vários assuntos, na verdade) muito delicado e controverso, e que, penso, não dá para tratar com palavras de ordem e raciocínios prontos. Esse artigo, na verdade, foi escrito enquanto eu mesmo pensava sobre o assunto, procurando fazer um todo que fizesse sentido para mim mesmo. Meu objetivo é fazer pensar, mais do que defender pontos de vista. Você pode não concordar com as premissas ou com as conclusões. Mas espero que, pelo menos, tenha paciência em me acompanhar nessa jornada.

________________________________________________

Confesso que tenho “mixed feelings” com relação à decisão de bloqueio da conta pessoal do (ainda) presidente dos EUA, Donald Trump, pelas redes sociais Facebook e Twitter (a que depois se juntaram Apple, Google e Amazon, ao banir o Parler, uma rede social usada alternativamente por Trump).

“Mixed feelings” porque são muitas e diversificadas as dimensões e implicações dessa decisão. Envolve liberdade de expressão, proteção às instituições democráticas e poder dos gigantes de tecnologia. Até a ordem em que esses assuntos são abordados denuncia o viés de quem está fazendo a análise. Se eu começar a falar que a liberdade de expressão é importante, mas só até o ponto em que não coloca em risco as instituições, é óbvio que estou relativizando a liberdade de expressão. Por outro lado, se digo que é muito importante preservar as instituições, desde que a liberdade de expressão seja preservada, as instituições é que foram relativizadas.

Para tentar fugir dessa armadilha, vou procurar extrair uma regra geral observando o que acontece em qualquer lugar do mundo a qualquer tempo, sem juízo de valor (por enquanto).

Regimes políticos

Antes de começar, vamos procurar definir o que é um regime político. Regime político é o arranjo de instituições que permite o exercício do poder. Em qualquer sociedade civilizada, em que não prevalece a lei do mais forte de indivíduos sobre outros indivíduos, há um certo arranjo que permite tomar decisões que terão influência sobre a sociedade como um todo. Isso vale para regimes totalitários, autoritários ou democráticos: a sociedade se organiza de tal forma a legitimar decisões que terão influência sobre a sociedade como um todo. É o que chamamos de “regras do jogo”.

Há dois tipos de oposição possíveis de serem feitas contra quem detém o poder: dentro das regras do jogo e fora das regras do jogo. Há regimes políticos em que a oposição dentro das regras do jogo é interditada. Portanto, somente resta a oposição fora das regras. Na verdade, há somente um regime que permite a oposição aberta dentro das regras do jogo: o regime democrático. Mas este ponto não nos interessa, por enquanto. Interessa-nos o caso de oposição fora das regras do jogo. Neste caso, todos os regimes, inclusive o democrático, se protegem. Sem exceção.

Qualquer tentativa de mudar o regime ou de desafiá-lo por fora das instituições é rechaçado por qualquer regime, de qualquer coloração a qualquer tempo. E o regime democrático não é exceção. É o que chamamos de “golpe de Estado”. Esta é a regra geral.

Claro que nada é preto no branco. Há um limite tênue, uma zona cinzenta, entre as regras do jogo e o uso que se faz dessas regras. O PT, por exemplo, insiste na tese do “golpe” por considerar que as regras foram usadas de maneira inadequada, no que seria um “golpe parlamentar”. Por outro lado, Maduro teria conquistado espaços de poder, a rigor, dentro das regras do regime: eleições e decisões judiciais. Nem o primeiro descumpriu qualquer preceito do Estado Democrático de Direito e nem o segundo é um exemplo de conformidade com as regras do jogo. No entanto, são exemplos de quão difícil é definir estes conceitos de maneira uniforme e que possam ser universalmente aceitos.

De qualquer modo, a regra geral continua valendo, mesmo que enfrentemos dificuldades em aplicá-la a casos particulares: qualquer regime usará de sua força para se auto proteger, mesmo o regime democrático. Esta é uma regra importante, pois justifica a limitação de direitos. Vamos ao caso da democracia, o regime campeão na defesa dos direitos humanos.

A limitação da liberdade de expressão no regime democrático

Não se pode usar dos direitos humanos garantidos pela democracia em atos fora das regras do jogo democrático. Em outras palavras: o regime democrático é regido por certas regras, e qualquer ato deve respeitar essas regras.

Um dos direitos humanos guardados pela democracia é a liberdade de expressão. A qualquer ser humano é lhe observado o direito de falar o que bem entender. Mas não se trata de um direito absoluto. Este direito está limitado por algumas regras. Não posso, por exemplo, caluniar ou difamar uma pessoa. Ou incitar um crime. O meu direito de expressar-me termina onde começa o direito de outra pessoa à sua imagem pública, ao seu patrimônio ou à sua própria vida.

Tendo estabelecido essas duas premissas – 1. As instituições do regime democrático irão reagir a qualquer tentativa de burlar as regras do jogo e 2. O direito à liberdade de expressão é limitada pelo direito do outro – vamos enfrentar o caso em tela. E, como dissemos acima, não é nada fácil.

O caso Donald Trump

Em primeiro lugar, é preciso estabelecer se Trump ameaçou o regime democrático. Somente neste caso, como vimos, se justificaria a limitação à sua liberdade de expressão, por ameaçar as bases do regime pactuado pela sociedade americana.

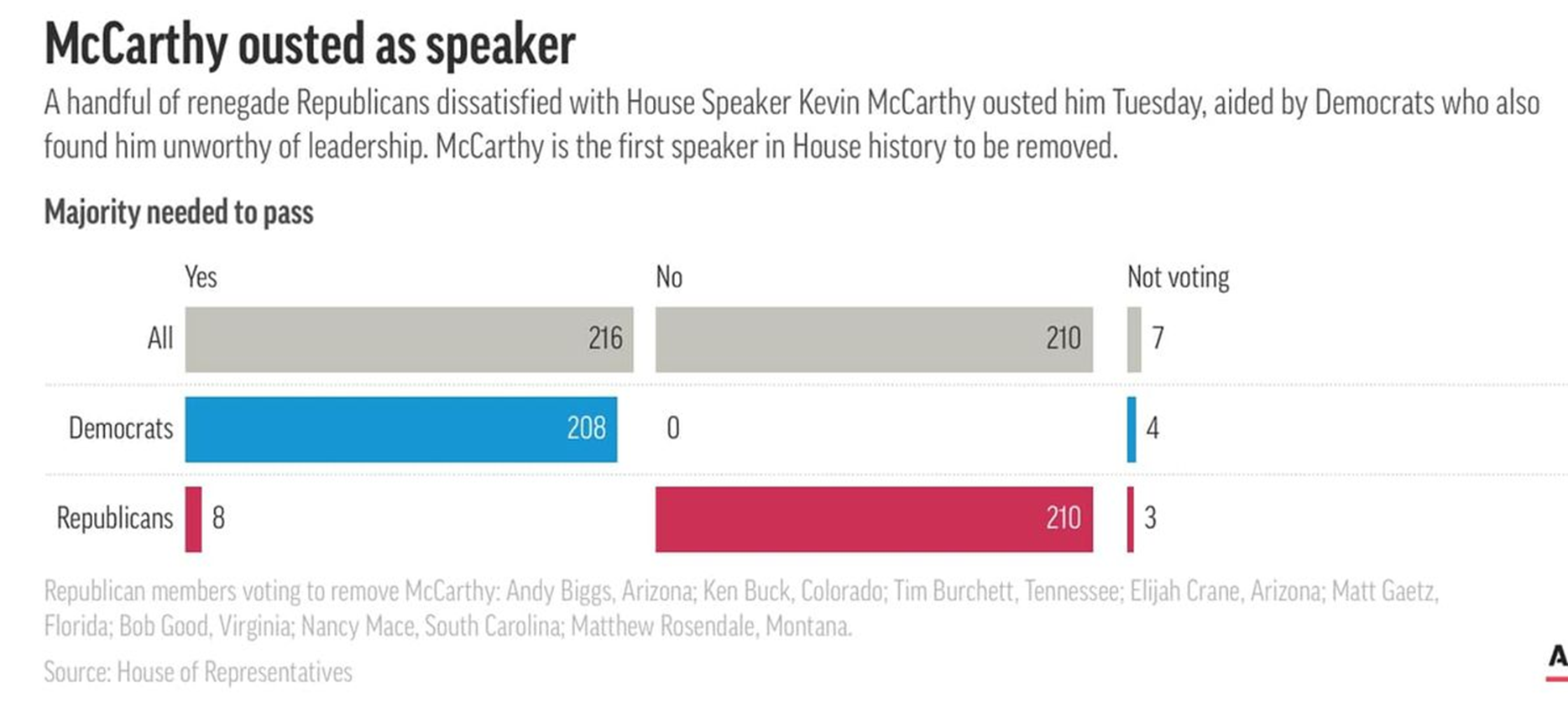

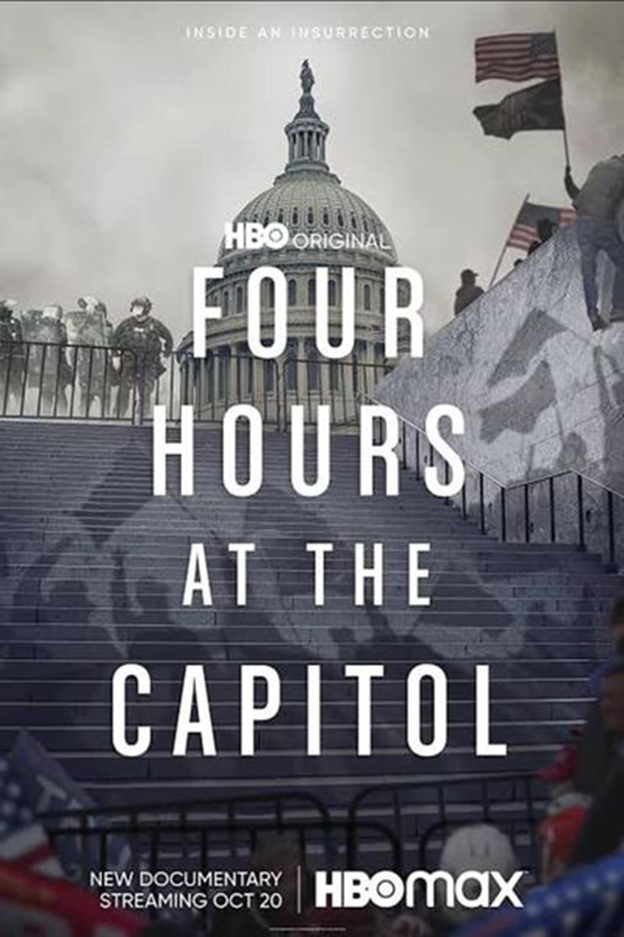

Donald Trump colocou em dúvida a lisura das eleições. Mais do que isso: quando todas as instâncias às quais ele poderia recorrer negaram provimento às suas alegações, armou um comício em frente ao Capitólio, onde se daria um ato protocolar: o reconhecimento, por parte dos deputados e senadores, dos resultados das eleições nos diversos Estados. O objetivo de Trump era convencer os congressistas a não reconhecer os resultados, o que provocaria um impasse inédito no processo eleitoral americano. Vale lembrar que os resultados de alguns Estados já haviam sido objeto de contestação por parte de Trump, sem sucesso.

Apenas como registro histórico, desde que o procedimento atual foi adotado, em 1887, somente em duas ocasiões, em 1969 e 2005, os senadores e deputados, nessa seção conjunta, aceitaram discutir pedidos de revisão de votos. Eram casos muito específicos, e em nenhum dos dois casos os votos foram invalidados. Em 2001, Al Gore, então presidente do Senado (por ser o então vice-presidente) e candidato derrotado à presidência por uma mísera margem de votos na Flórida, descartou revisar esses votos nessa seção conjunta.

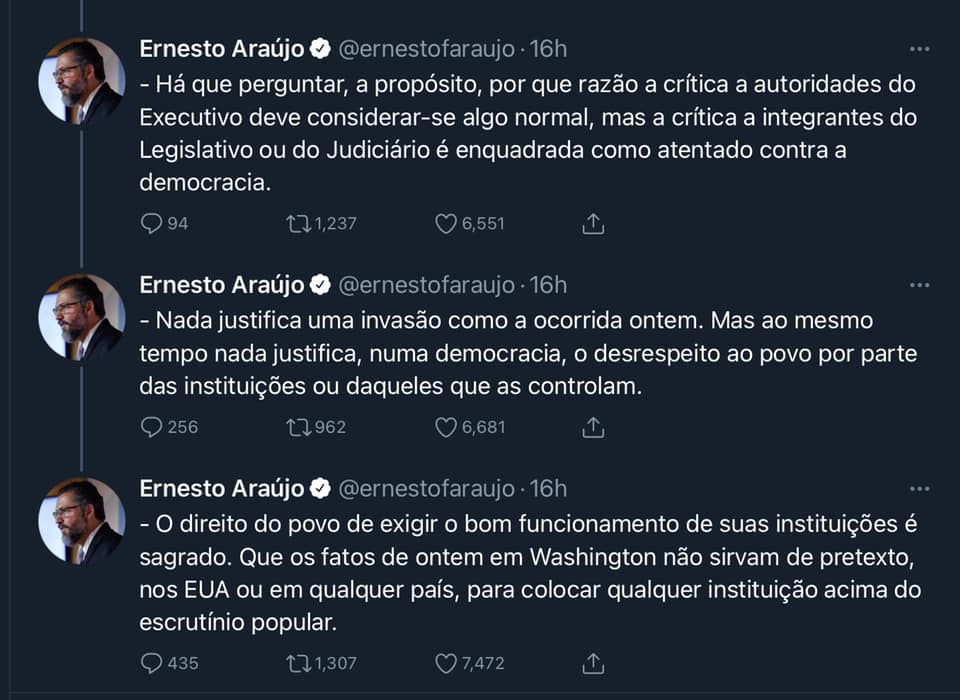

O que Donald Trump (nada menos que o presidente dos EUA, não convém esquecer) estava pedindo naquele comício em frente ao Capitólio, era que os deputados e senadores não reconhecessem o resultado das eleições em alguns Estados. Terá sido um ato antidemocrático, fora das regras do jogo? (Calma, já chegarei na invasão do Capitólio).

Entendo que o problema está mais no espírito do que na forma. Se existe essa sessão conjunta no Congresso, e se está previsto na Lei que essa sessão conjunta pode receber e acatar pedidos de revisão de votos, o pedido de Trump se deu conforme as regras do jogo. O problema, entendo, está no chamado “abuso de forma”.

É um pouco como se a noiva ou noivo, no altar, ao invés de dizer “sim”, dissesse “não”. Claro, formalmente falando, é possível dizer “não” ali. Mas aquele é um momento de celebração, todas as questões já foram (ou, pelo menos, deveriam ter sido) sanadas, de modo que a formalidade cerimonial é apenas isso, uma formalidade. Dizer “não” é um “abuso de forma”, ou seja, usa-se uma prerrogativa que formalmente até existe, mas não é para ser usada. É, em outras palavras, uma atitude que não faz parte do ritual do casamento, apesar de, formalmente, ser possível.

Donald Trump abusou da forma, em uma atitude que não faz parte do ritual democrático. Tanto é assim, que seu vice-presidente se recusou a participar da pantomima. Neste momento, entendo que o presidente Donald Trump não guardou a liturgia do cargo para o qual foi eleito, e atentou contra o regime democrático.

Note que não entrei na discussão sobre a invasão ao Capitólio. Este é o evento que, de fato, captou a atenção do público e deu origem a toda essa reação ao presidente. Mas, entendo que, mesmo que não houvesse ocorrido a invasão, o presidente abusou da forma, jogando fora das regras.

A invasão ao Capitólio, apesar de chocante, foi apenas a cereja do bolo de um processo. Foi útil, se é que podemos dizer assim, para materializar de alguma forma o que já era, per se, um ataque às instituições democráticas. Entrou pelos olhos, não restou dúvida do que se tratava. Resta ocioso discutir se Donald Trump incitou ou não a multidão naquele momento. A invasão foi apenas uma consequência natural de todo o processo, a metáfora que ilustra a tese.

No dia do evento, Donald Trump estava fazendo um comício em frente ao Capitólio. Se a invasão tivesse sido incitada apenas por este comício, não faria sentido que as redes sociais silenciassem o presidente. Se o fizeram, é porque entenderam que suas plataformas serviram para que ele jogasse fora das regras do jogo democrático mesmo antes do comício e, potencialmente, poderia continuar a fazê-lo depois. A questão que nos cabe agora analisar é justamente essa: sob qual justificativa as redes sociais podem silenciar uma pessoa?

As redes sociais no papel de agentes políticos

Em primeiro lugar, já vimos que a liberdade de expressão tem limites. No caso, o limite dado pela preservação do regime político. E, neste caso, tanto faz se o regime é de força ou democrático: não é permitido usar as prerrogativas dadas pelo regime para jogar fora das regras do regime.

Claro, sempre se pode tentar substituir o regime político. São muitos os exemplos que a história nos mostra. Mas há que ficar claro que nenhum regime, nem mesmo o democrático, permitirá o uso da liberdade de expressão para derrubá-lo. O regime democrático, pelo menos, tem a vantagem de proporcionar um espaço oficial para o contraditório, onde, aí sim, a liberdade de expressão é absoluta. Saindo desse cercadinho oficial, não há que se falar de liberdade de expressão.

Pois bem. Vimos que Donald Trump saiu do cercadinho democrático. Portanto, era necessário cercear a sua liberdade de expressão, para proteger o regime. O ponto complicado dessa história, no entanto, é o agente do cerceamento.

Normalmente, por estarmos nos referindo a um regime político, são os agentes políticos os responsáveis pelo cerceamento à liberdade de expressão. No caso, entretanto, um agente privado assumiu o papel de cerceamento e proteção do regime. Trata-se de um caso inédito, e que demanda uma análise mais detida.

A natureza das redes sociais

Em primeiro lugar, as redes sociais são um tipo de empresa que, apesar de lidar com informações públicas, não requerem autorização pública para funcionar. Empresas de TV e radiodifusão necessitam de uma concessão pública. Mas isto acontece por uma questão física: a limitação das ondas eletromagnéticas disponíveis para a transmissão, que precisa ser regulado pelo poder público para evitar interferências. Jornais e revistas, por exemplo, também lidam com informações públicas e, nem por isso, precisam de autorização governamental para funcionar. (Claro, estamos aqui falando do regime democrático).

Quando eu estava na faculdade, havia um jornalzinho editado pelo Centro Acadêmico. O jornalzinho era, na verdade, uma grande seção de cartas dos leitores. Todo o espaço era ocupado por artigos escritos pelos próprios alunos. Não eram matérias jornalísticas, eram pura opinião. Eu escrevia regularmente, mas nem sempre os meus artigos eram publicados. Como havia uma limitação de espaço (o jornal era impresso, não havia internet), os editores escolhiam o que seria publicado e o que seria jogado fora. Qual era o critério? Qualquer que fosse, era uma prerrogativa do Centro Acadêmico, cujos diretores eram eleitos pelo voto dos próprios alunos. Eles tinham legitimidade para escolher o que bem entendessem. Não estava satisfeito? Simples: criasse o seu próprio jornal.

TVs, rádios e jornais já têm outra lógica: não são cartas dos leitores que são publicadas, mas matérias escritas por jornalistas profissionais. No entanto, o critério editorial continua sendo dado por quem tem legitimidade para tal: o dono do veículo de comunicação. Não está satisfeito? Faça o seu próprio jornal ou TV!

As redes sociais são mais parecidas com o jornalzinho do Centro Acadêmico do que com os veículos tradicionais de imprensa. Com uma diferença fundamental: não há editor. Tudo o que você coloca é publicado em seu mural. Cada indivíduo passa a ter o seu próprio jornal. Aquela história de fazer o próprio jornal caso não estivesse satisfeito tornou-se realidade!

Mais ou menos.

Há um editor. Na verdade, há dois: um implícito e outro explícito.

O editor implícito é o algoritmo. Você até pode colocar o que quiser em sua timeline, mas nada garante que outros irão ver. Tudo depende do tal “algoritmo”. De que adianta você poder falar o que quiser em uma sala vazia? A comunicação somente ocorre quando há um receptor. Se o poderoso algoritmo decidir que ninguém vai ouvir o que você tem a dizer, nada feito.

Mas o que nos interessa mais de perto aqui é o editor explícito. As redes sociais contam com regras. As regras do Facebook, por exemplo, estão todas aqui. Não se comportou conforme essas regras, está fora da comunidade e impedido de usar a rede social para divulgar suas ideias. Na verdade, ocorre aqui o que ocorre em qualquer jogo com regras: existem as regras gerais e existe o árbitro que aplica as regras ao caso concreto. Tanto as regras quanto o árbitro são de responsabilidade do Facebook, aka, Mark Zuckerberg. Zucka, para os íntimos.

A rigor, Zucka nem precisaria elaborar regras. Ele tem o poder de tirar e colocar o que ele quiser, porque a rede é dele. A legitimidade, que no caso do jornalzinho do Centro Acadêmico era dada pela eleição dos membros da diretoria, no caso do FB é dado pela propriedade: Zucka, assim como os donos dos veículos de comunicação, é o dono, é ele quem define o padrão editorial. Ou, no caso, quem publica ou deixa de publicar.

Mas, se é assim, porque raios Zucka perdeu seu precioso tempo para elaborar regras, e emprega milhares de pessoas para servirem como juízes na aplicação dessas regras? Acredito que seja por uma questão de exercício de “soft power”. Os pais em casa têm o poder de determinar as regras. Nem por isso essas regras são aleatórias e aplicadas sem critério. Para o bem do relacionamento entre pais e filhos, ou entre a rede e seus usuários, é bom que haja critérios minimamente conhecidos e que façam algum sentido.

Tudo isso é mais ou menos aceitável quando se trata de indivíduos falando de cachorros, ou de doenças ou de religião. A coisa muda de patamar, no entanto, quando se trata da esfera política. Neste caso, estamos tratando do pacto social em torno do exercício do poder. A interferência na vida das pessoas é potencializada. Quando um indivíduo fala sobre política, está influenciando o potencial voto de outros, além de poder incitar comportamentos que atacam as bases mesmas do regime político. Mas o alcance desse indivíduo é limitado pelo tamanho de sua rede de relacionamentos e pelo algoritmo. No entanto, quando se trata de um agente político de uma certa importância, essa influência passa a ser mais decisiva.

O que dizer, então, da influência do presidente dos Estados Unidos da América? Se fosse apenas a influência institucional do cargo, já seria muito. Mas, no caso, trata-se de um líder popular, com influência sobre milhões de seguidores, não em razão de seu cargo, mas de seu carisma e de sua mensagem. Quando um líder desse porte usa as redes sociais para atacar as bases mesmas do regime político, o papel desse “mural neutro” passa a ser questionado.

Antes de avançar, vamos parar um pouco para observar mais detidamente este fenômeno. Antes do advento das redes sociais, o que tínhamos? TVs, jornais, revistas e outros meios de comunicação dominados pelos seus respectivos editores. No nível pessoal, a liberdade de expressão era exercida em círculos muito limitados: a sua opinião era conhecida por algumas poucas pessoas, às quais você tinha acesso pessoalmente. Se você quisesse alargar este círculo, precisaria cavar uma vaga em algum meio de comunicação ou escrever um livro. Nestes dois casos, ficaria submetido ao critério do editor e, mais importante, ao alcance de cada um desses meios.

Com o advento da popularização da internet, abriu-se um mundo de possibilidades. Blogs se popularizaram, cada um podendo se tornar o seu próprio editor. Mas nada é tão simples, não é mesmo? Quem já tentou escrever seu próprio blog conhece as dificuldades técnicas e o esforço para ser descoberto na rede. Não é nada fácil.

As redes sociais vieram para facilitar esse trabalho. Basta criar uma conta e sair publicando! Simples, rápido e funcional. O problema de ser descoberto é endereçado pela interação com outros membros da rede: se seu conteúdo tem valor, será elogiado (curtido) e compartilhado, através de ferramentas disponibilizadas pela própria rede. Está criado o ecossistema que permite que qualquer um aumente o alcance de suas ideias. É o nirvana da liberdade de expressão.

Claro que a criação desse “nirvana” supõe o investimento de milhões de dólares, além de envolver alguns dos mais brilhantes cérebros do Vale do Silício. Ou seja, não é de graça. E, como sabemos que não há almoço de graça, esse nirvana vem com um preço. O preço mais óbvio é a utilização dos dados dos usuários para fins de publicidade. Mas isso não é o objeto deste artigo. Um preço menos óbvio apareceu agora: o poder do Zucka de decidir quem pode e quem não pode publicar em sua rede.

Fiz esta pequena digressão para chamar a atenção para o fato de que, se temos redes sociais e podemos usufruir de seus benefícios, é porque muito dinheiro e inteligência foi investido nisso. Nada mais natural que se cobre o preço por esse trabalho, e Zucka tem todo o direito de fazê-lo. Ponto.

A questão ganha uma complexidade inédita porque imbrica o direito do Zucka de editar a sua própria rede e a questão do regime político, fruto de um pacto social. Como disse a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, “a liberdade de expressão é um direito fundamental de vital importância, que até pode ser restringido, mas somente de acordo com leis e dentro de um quadro definido pelo legislador” (grifo meu). Ou seja, Merkel considera que a liberdade de expressão pode sim ser limitada, mas é o próprio regime que deve definir isso, e não uma empresa privada.

O interessante é que este tipo de colocação não se aplica a outros meios de comunicação. Digamos que Frau Merkel quisesse publicar um artigo em um jornal alemão mas, por algum motivo, este jornal recusasse a publicá-lo. Não imagino Merkel afirmando que o jornal deveria obedecer um lei que definisse o que pode ou não pode ser publicado no jornal. Isto seria censura, nem mais nem menos.

Ora, se a ação estatal sobre a propriedade privada da comunicação é normalmente considerada censura, porque Merkel, uma democrata de quatro costados, defende que uma lei deve reger o que Zucka pode ou não pode deixar publicar em sua rede? Onde está a diferença?

O poder das redes sociais

Anteriormente, eu havia dito que o jornal difere de uma rede social por ter seu conteúdo produzido por jornalistas profissionais. Isso é assim, mas um jornal é mais do que isso. Existem as colunas de jornalistas ou personalidades. Neste caso, o jornal funciona como o Facebook: quando um jornal publica um artigo de um colunista, este artigo costuma ser de responsabilidade deste colunista, “não refletindo a opinião deste jornal”, como normalmente está escrito ao final do artigo. Se não estiver satisfeito, o editor do jornal pode dispensar o colunista, mas não pode influenciar o conteúdo do que é produzido. Há pouco tivemos o caso envolvendo Monica De Bolle. A economista foi dispensada do papel de colunista do Estadão, por algum motivo particular ao editor do jornal e que não foi divulgado. Não há um conjunto de regras públicas sobre o que pode e o que não pode publicar, como no caso do Facebook. Trata-se de uma decisão discricionária do jornal. A ninguém ocorre dizer que houve cerceamento da liberdade de expressão da economista, que pode continuar falando por outros meios.

No caso das redes sociais, isso não é verdade. Mesmo para a mais poderosa personalidade do planeta, o presidente dos EUA, não há alternativas à altura para que continue falando para os seus seguidores. Neste caso, houve uma efetiva limitação da sua liberdade de expressão.

A rigor, não existe diferença conceitual entre um jornal dispensar uma colunista e uma rede social bloquear uma determinada pessoa. Eu, pelo menos, não consigo identificar. O que existe é uma diferença de tamanho e potência. O maior jornal do mundo, o Yomiuri Shimbum, tem 9,1 milhões de exemplares circulando diariamente. Nos EUA, o maior jornal é o USA Today, com circulação diária de 4,1 milhões de exemplares. Bem, o Facebook tem nada menos que 2 BILHÕES de usuários. No Brasil, são 130 milhões, contra uma audiência média do Jornal Nacional, o mais popular do país, de aproximadamente 25 milhões de telespectadores (considerando audiência de 35 pontos e 700 mil pessoas por ponto).

O poder muda o conceito? Zucka agora está pagando o preço por ter criado algo tão grande e poderoso? Em que circunstâncias deve haver uma regulamentação estatal para a liberdade de o empreendedor decidir o que é mais conveniente para o seu negócio? Estas perguntas, para mim, ainda estão em aberto. O fato é que, quando estamos lidando com os fundamentos mesmo do regime político vigente, o encontro de um imenso poder de comunicação com o maior poder humano, que é o poder político, traz consequências imprevisíveis. Ainda muito se escreverá a respeito.

À guisa de conclusão

Resumindo o que vimos até aqui:

- Qualquer regime político lutará para manter as suas bases intactas, mesmo o regime democrático.

- Donald Trump desafiou as bases da democracia americana e, por extensão, do modelo de democracia liberal representativa, que é o regime político vigente nas principais potências mundiais.

- A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Antes, é limitado pelo direito dos outros de não terem suas vidas ameaçadas. É limitado também pelas regras do regime político vigente.

- Redes sociais são propriedade privada, e podem editar o que quiserem. No entanto, seu imenso poder de comunicação, inigualável na história, pode trazer consequências imprevisíveis para os regimes políticos, arena, por natureza, pública.

Enfim, desculpem-me novamente pela extensão do artigo e pela falta de uma conclusão “preto no branco”. Como disse, meu objetivo era mais ajudar a pensar do que defender um determinado ponto de vista. Espero tê-lo alcançado.