Acabei ontem de assistir à primeira temporada da boa série Marte, no Netflix. Trata-se de um “docudrama”, em que duas histórias paralelas convivem ao longo de toda a trama: em 2016, um documentário sobre a Space X, a empresa de Elon Musk que pretende colonizar Marte; e em 2036, quando a primeira missão a Marte é lançada. O melhor da série é justamente esse entrelaçamento entre os desafios de uma missão desse tipo levantados durante o documentário, e esses mesmos desafios sendo vencidos (ou não) durante a teórica missão.

Mas não é sobre ficção científica que quero falar aqui. Meu assunto é outra ficção: o papel protagonista das mulheres nesta série, assim como em Away, outra série da Netflix sobre uma missão a Marte.

Aliás, o paralelo entre as duas séries é interessante: em ambas, uma mulher assume o comando da missão que, originalmente, seria de um homem. Em Away, é a esposa do astronauta (ela também uma astronauta) que não pode assumir a missão por conta de uma doença. Em Marte, é a vice-líder da missão, que assume após a morte do líder. Nos dois casos, a mulher chegou lá, digamos, por acidente. Mas o fato é que a ambas cabe o protagonismo.

Na série Marte, uma segunda missão chega ao planeta vermelho, também liderada por uma mulher. Neste caso, a comandante é acompanhada por seu marido, um botânico com um perfil bem delicado e dependente. Uma inversão dos papeis estereotipados a que estamos acostumados.

Mas o que verdadeiramente me chamou a atenção é a cena final do 6o e último episódio da 1a temporada de Marte: são essas duas líderes, a que se junta uma terceira mulher, cientista, que fazem a descoberta que muda o rumo da missão. Além disso, uma quarta mulher é a líder do comitê de países que supervisiona a missão. O episódio termina com 4 mulheres protagonistas. Nenhum homem.

Chamamos de ficção científica uma projeção do futuro com base em tecnologias ainda inexistentes. Contamos histórias do porvir, que um dia existirão. Ou não. Júlio Verne foi o mestre da ficção científica, antecipando muitos dos artefatos que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Marte e Away são ficção científica, mas poderão vir, um dia, a se tornar realidade.

Mas Marte e Away são também ficção em outro sentido. Ao dar protagonismo às mulheres, essas duas séries fazem o que vou chamar aqui de “ficção sociológica”. Por que o protagonismo das mulheres é uma ficção sociológica? Simplesmente porque não existe hoje, mas pode existir no futuro. Ou não.

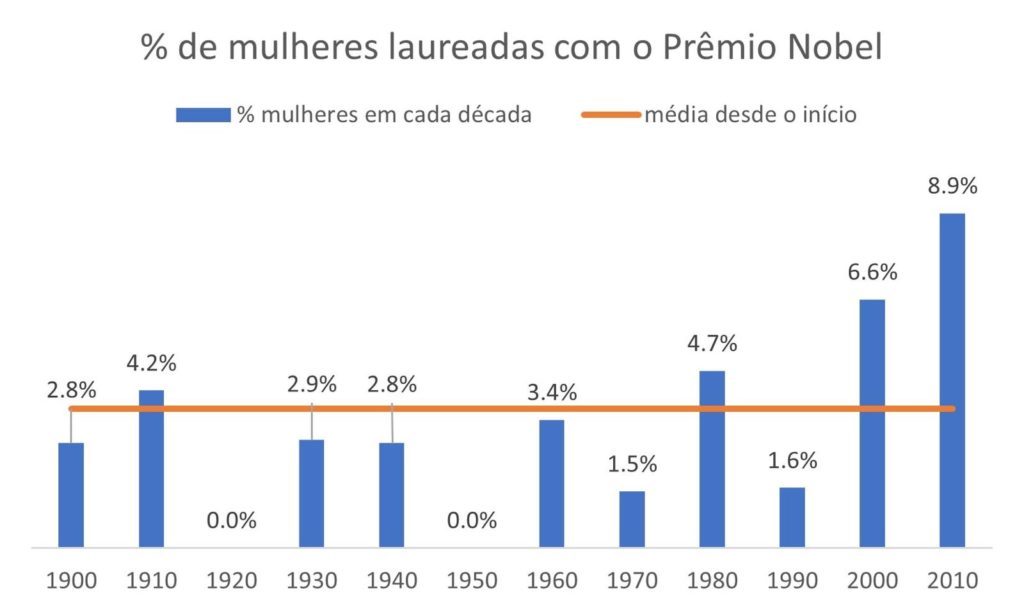

Nesta semana, foram anunciados os Prêmios Nobel de Física, Química e Medicina, os chamados prêmios científicos. Na história desses prêmios desde 1901, um total de 624 cientistas foram laureados. Destes, apenas 23 foram mulheres, ou 3,7% do total. Mas podemos ver algum avanço ao longo do tempo. Se separarmos por décadas, temos a estatística mostrada no gráfico abaixo.

Podemos observar que as últimas duas décadas foram pródigas na indicação de mulheres por parte do comitê do Nobel. Mas esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que, mesmo assim, temos menos de 10% do total. Há alguns dias, escrevi sobre a pouca presença de mulheres nas Olimpíadas de Matemática. Curiosamente, o percentual de participação também vem aumentando, mas ainda é inferior a 10%.

Hoje, o protagonismo feminino em ciência é apenas uma ficção sociológica, assim como missões a Marte são apenas uma ficção científica. Ficções científicas se tornam realidade ao longo do tempo com base em pesquisa científica e investimento tecnológico, além de escolhas políticas. Como uma ficção sociológica se torna realidade ao longo do tempo?

Como comentei em meu post sobre a fraca presença feminina na Olimpíada de Matemática, há duas hipóteses sobre esta questão: uma biológica e outra sociológica. Minha opinião (e é só uma opinião de leigo) é que se trata de uma mistura das duas coisas. A indústria de entretenimento americana está buscando, de todas as formas, testar a hipótese sociológica: ao dar o protagonismo às mulheres (e essas séries não são as únicas nesse sentido) espera-se inspirar as jovens a seguir o caminho científico, derrubando barreiras sociais que as estariam impedindo. Terão sucesso? Assim como a missão a Marte, só saberemos daqui a 20 anos.