A primeira medida de impacto do governo Temer foi a aprovação da PEC do teto de gastos, no final de 2016. Os credores da dívida olharam aquilo e pensaram: “Puxa, agora é pra valer! A disciplina fiscal está inscrita na Constituição! É muito difícil mudar isso, precisa de um quórum muito alto”.

De fato, o saldo positivo nas contas públicas durante 15 anos seguidos foi obtido sem que houvesse uma lei do “superávit primário”. O 2o governo FHC elevou a carga tributária, o governo Lula navegou uma onda de crescimento global e o governo Dilma, até 2014, varreu pra debaixo do tapete despesas (as famosas “pedaladas”), mas todos tinham um compromisso não escrito de manter o superávit primário, compromisso este crível, pois suportado por um track record de vários anos. Tanto era assim que, em 2015, quando o governo mandou pela primeira vez um orçamento prevendo déficit primário, foi um rebuliço tal que tiveram que mandar outro, prevendo superávit. Mas o cristal já estava trincado, principalmente porque começava a vir à tona os truques usados para obter os superávits nos anos anteriores.

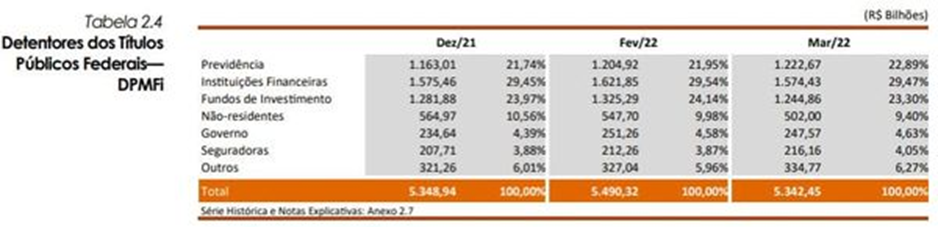

Com o fim da era dos superávits primários, era necessário um movimento forte, que recuperasse a credibilidade do governo junto aos seus financiadores. Este movimento foi a PEC do teto de gastos. Inscrito na Constituição, o teto dava a garantia de que os superávits voltariam a ser produzidos no futuro. Era uma questão matemática: com as despesas aumentando somente com a inflação e as receitas aumentando com o PIB nominal, em algum momento estas ultrapassariam aquelas.

Bolsonaro, uma vez eleito, trouxe Paulo Guedes, um fiscalista de quatro costados, para comandar a economia. O ministro até cunhou um termo, os “fura-teto”, para se referir àqueles que, dentro do governo, tramavam despesas além do teto. Até que chegou o mês de outubro de 2021. Pressionado politicamente a encontrar solução para o aumento de gastos no ano seguinte, ano eleitoral, o governo patrocinou a PEC dos precatórios, que, além de postergar o pagamento dessas dívidas, espertamente mudava a data para a medição da inflação usada para o cálculo do teto. Essa mudança abriu um espaço adicional no teto, uma espécie de claraboia.

Guedes jurou que não se tratava de abandonar o teto, mas o estrago já estava feito. Ficou claro para os credores que o fato de ter uma PEC do teto não trazia segurança alguma. Uma outra PEC poderia modificá-la, e não era assim tão difícil obter quórum, se Executivo e Legislativo estivessem irmanados no mesmo objetivo de gastar além dos limites. Ali se quebrou um cristal, assim como havia acontecido em 2015.

O anúncio de uma nova PEC para subsidiar os combustíveis é apenas a confirmação dessa suspeita, a de que a PEC do teto não é um compromisso sério só pelo fato de ser uma PEC. O compromisso fiscal, no final do dia, depende da credibilidade do governo, não de uma lei.

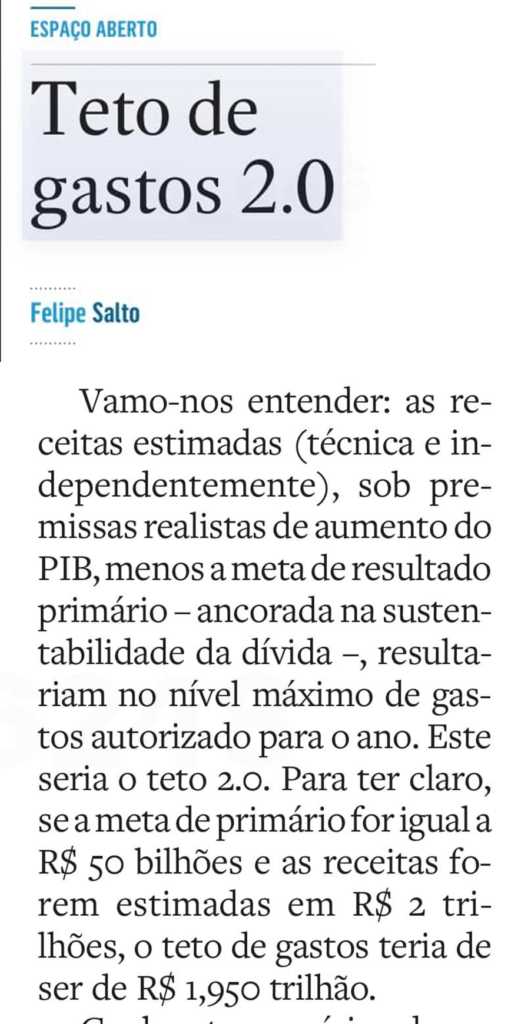

O programa de governo do PT, recém divulgado, afirma, com todas as letras, que vai acabar com o teto de gastos, pois a regra “perdeu credibilidade”. É com dor no coração que falo isso, mas o PT está certo neste caso. O regime fiscal brasileiro perdeu credibilidade, porque fabricamos PECs ao gosto da necessidade do momento. Quem deveria guardar a chave do cofre, se presta a encenar óperas bufas, como o anúncio de ontem. Depois não entendem porque o mercado não vê muita diferença entre Lula e Bolsonaro.