O que vai abaixo são trechos de uma entrevista de Sérgio Fausto, diretor executivo do Instituto FHC e uma das principais cabeças pensantes do PSDB. Talvez seja a evidência mais evidente de porque o PSDB tornou-se um partido nanico na última eleição presidencial e, tudo indica, continuará assim. Basta lembrar que a votação de Alckmin foi, de longe, a menor que o partido recebeu desde a redemocratização.

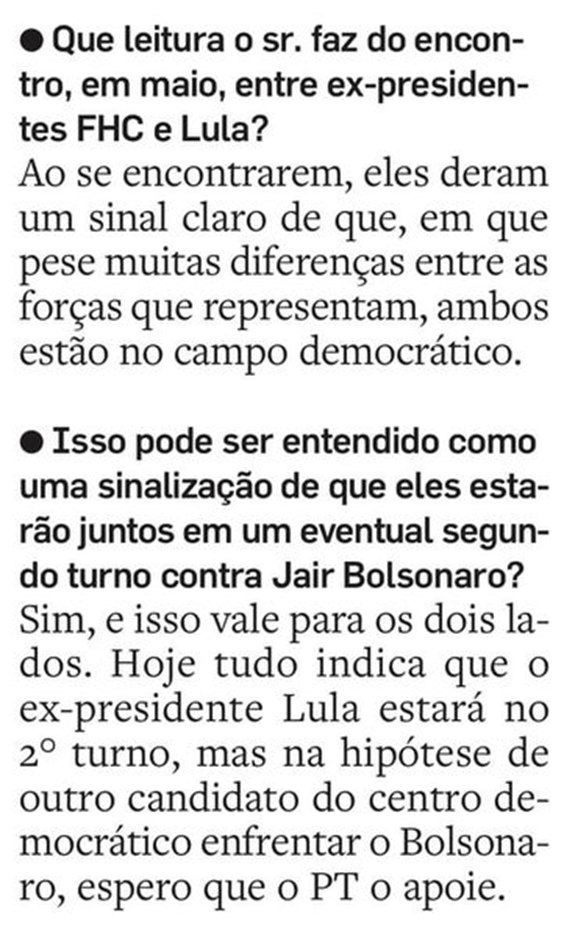

Sérgio Fausto coloca Lula no “centro democrático” e defende o apoio a Lula em um eventual 2o turno contra Bolsonaro. Na parte cômica da entrevista, o diretor do Instituto FHC diz que espera o apoio de Lula a um eventual candidato do PSDB no 2o turno contra Bolsonaro. O mundo do humor definitivamente está perdendo um grande talento.

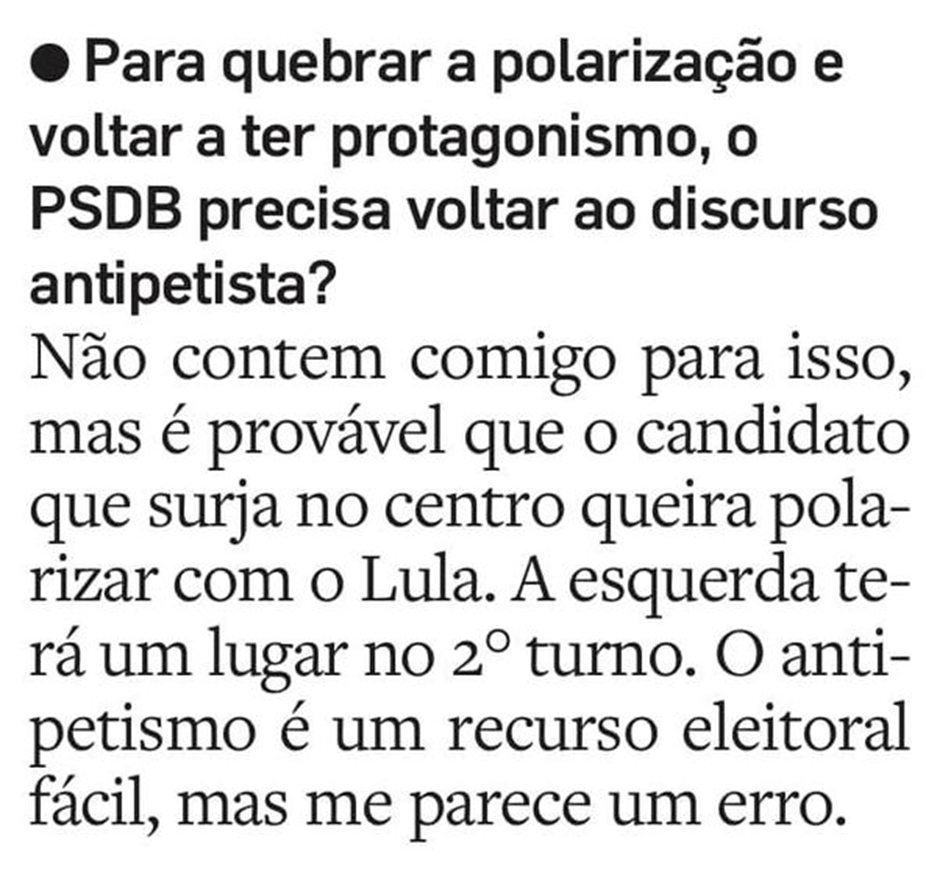

Mas é para a última pergunta que eu gostaria de chamar a atenção. Não pela resposta, mas pela pergunta em si. O entrevistador questiona se seria o caso de o PSDB “voltar ao antipetismo”.

A pergunta é curiosa em dois sentidos. Primeiro, só se volta a algo quando este algo esteve presente antes. Com exceção das poucas semanas das campanhas eleitorais, o “antipetismo” do PSDB se resumiu a um silêncio obsequioso, mesmo vendo o legado do governo FHC sendo sistematicamente destruído e a máquina do Estado sendo transformada em apêndice do partido. Para o jornalista, o simples fato de estar do outro lado no 2o turno em seis eleições torna o PSDB automaticamente antipetista. Não, não torna.

Bolsonaro conseguiu encarnar o antipetismo, e por isso foi eleito. Confesso que errei, na ocasião, o meu prognóstico. Achei que as eleições seriam marcadas pela luta contra o establishment político e, portanto, apostei que Bolsonaro iria enfrentar, no 2o turno, um candidato do establishment, no caso, Alckmin. Descartei a priori um candidato do PT no 2o turno como representante do establishment porque, afinal, Lula estava preso. Qual a chance? Quebrei a cara ao subestimar a força eleitoral de Lula.

Aprendi, naquelas eleições, que Lula e o PT têm lugar garantido no 2o turno de qualquer eleição presidencial, faça chuva, faça sol. Portanto, o discurso antipetista é o único que, com sorte, tem alguma chance de vingar. Digo com sorte porque é preciso que o eleitorado seja majoritariamente antipetista, como foi em 2018. Isso está longe de estar garantido.

Que me perdoem os fãs do capitão, mas Bolsonaro é uma figura irrelevante. Passará, como passaram Collor e Dilma. O que realmente importa é Lula e o PT. É nesse eixo que gira a política brasileira. Ser antipetista é a única forma de se posicionar com sucesso no tabuleiro político. Ou se está com eles, ou se está contra eles. E este é o segundo aspecto interessante da pergunta do entrevistador. A pergunta é boa porque capta justamente esse ponto: o candidato da terceira via precisa ser antipetista para ter alguma chance de sucesso. Fausto reconhece o ponto em sua resposta, dizendo tratar-se de um recurso eleitoral. É óbvio, estamos falando de ganhar eleições.

FHC, Sérgio Fausto e a ala que eles representam do PSDB já fizeram a sua escolha: preferem ser satélites do lulopetismo. Não é à toa que o partido foi dominado por João Doria.