“Alguém precisa fazer alguma coisa”.

Sempre que você tiver vontade de dizer isso, lembre-se que o “alguém” pode ser alguém com quem você não concorda, e o “alguma coisa” pode ser alguma coisa de que você não gosta.

Apenas um repositório de ideias aleatórias

“Alguém precisa fazer alguma coisa”.

Sempre que você tiver vontade de dizer isso, lembre-se que o “alguém” pode ser alguém com quem você não concorda, e o “alguma coisa” pode ser alguma coisa de que você não gosta.

Em sua coluna de ontem, Pedro Doria pondera que o problema não é o que é dito, mas como o que é dito chega até nós. O colunista nos lembra que, no passado, para nos informarmos sobre o que ia no mundo, precisávamos ler jornais, ouvir rádio e assistir a TV, tudo isso à nossa livre escolha. Ou seja, escolhíamos a que tipo de informação teríamos acesso. Hoje não. Hoje, são os algoritmos que decidem o que vamos ler, ouvir e assistir. Assim, e essa é a conclusão de Doria, “as ideias radicais já existiam e não havia necessidade de censura, porque as ignorávamos coletivamente, e hoje os algoritmos as impulsionam”. Não está dito, mas fica subentendida a necessidade de censura do conteúdo das redes.

Os malabarismos de Pedro Doria para defender a censura nas redes estão equivocadas em dois aspectos.

Em primeiro lugar, as pessoas nunca foram livres para ler o que bem entendessem. Sempre houve um algoritmo, no caso, humano, que define o que vai aparecer nos jornais e programas de rádio e televisão. Não somente a notícia que vai aparecer, mas o tom dado. Durante crises políticas, faço questão de assistir ao Jornal Nacional, pois quero entender como a Globo está se posicionando, dado o seu grande poder de influência (hoje menor por conta das redes, mas ainda assim grande). Inclusive, o apelo à emoção, um dos elementos dos algoritmos das redes, sempre esteve presente na confecção das manchetes. O clique de hoje era a compra do jornal na banca de ontem. As redes somente automatizaram o processo. E cabe destacar que o algoritmo humano era tão opaco quanto o automatizado, a não ser quando sob censura estatal, ocasião em que o algoritmo fica claro para todo mundo.

Ainda sobre este primeiro aspecto, pode-se argumentar que a imprensa tradicional responde pelo que publica, o que não acontece com as redes. E nem poderia. Afinal, o jornal publica conteúdo próprio, ao passo que as redes publicam conteúdos de terceiros. São os terceiros que devem assumir a responsabilidade, não as redes. Apesar disso, as redes já hoje mobilizam exércitos de funcionários para monitorar e retirar conteúdos criminosos das redes. Mas sabemos que não é disso que se trata, mas sim, da repressão a conteúdos políticos, como se a imprensa tradicional não assumisse posicionamentos políticos em cada linha e frase que os editores decidem publicar.

O segundo aspecto a se considerar é a afirmação de que, antes dos algoritmos automatizados, ideias extremistas ficavam isoladas, não causando mal às sociedades. Joseph Goebbles daria gostosas gargalhadas diante de uma afirmação dessas. O chefe da propaganda do Reich não precisou de um Tik Tok para manipular a sociedade alemã. Aliás, cabe se perguntar se a sociedade alemã não se deixou manipular voluntariamente. As coisas são muito mais complexas do que a ideia simplista de manipulador-manipulados. O fato é que os radicalismos políticos antecederam as redes em muitos milênios.

Toda essa elaboração elegante de Pedro Doria serve apenas para justificar a censura, o que não deixa de ser triste, em se tratando de um jornalista.

Corroborando o que escrevi acima, quando pressionei a tecla “publicar” no Facebook, recebi uma mensagem alertando para o fato de que o meu post poderia ferir as “regras da comunidade”, e que a minha conta poderia sofrer restrições. Imagino (só imagino) que tenha sido pelo fato de ter usado a palavra “n a $ i s t a”. Troquei a palavra por Reich, vamos ver. Aliás, essa é a primeira vez que isso acontece comigo, uma experiência nova.

É sobre isso: as redes já filtram certos conteúdos, com base em critérios opacos. Exatamente como fazem os editores na imprensa tradicional.

Ainda sobre o episódio Telegram.

A empresa nunca fez muita questão de parecer correta. Ao contrário de Meta ou Google, com sedes na disneylândia do politicamente correto, o Telegram pertence a um empreendedor russo. Já viu, né? Se nem a lei é propriamente um guia, quanto mais detalhes de convivência civilizada. O Telegram, como dizemos, está C&A para o que pensam ou dizem as autoridades brasileiras.

No entanto, mesmo com esse background, seu texto de hoje pareceu algo fora de contexto. Apesar de o PL das Fake News já ter sido retirado de pauta, e ter se decidido fatiá-lo para votar somente a parte de remuneração da mídia, vem o Telegram e entra com os dois pés no peito, lembrando muito um volante estabanado que faz uma falta violenta completamente descenecessária no meio de campo, em um lance sem perigo, e recebe o cartão vermelho.

Mas, com todo esse burburinho sobre jogadores que protagonizam lances estranhos, é de se desconfiar quando um jogador provoca a própria expulsão, assim, do nada. E foi mais ou menos isso que o Telegram fez.

Nem a maçaneta da porta de entrada da sede do Telegram achava que uma mensagem daquela iria passar incólume. No entanto, tratava-se de um risco calculado: o STF teria que ser muito macho para suspender o serviço no Brasil (usado por milhares de pessoas), ou mesmo estabelecer uma multa bilionária (milionária ok, valeria pela causa). A reação do STF foi aquela esperada, e acho que saiu melhor que a encomenda: a censura do conteúdo postado pelo Telegram, e a imposição de um texto escrito pelo próprio ministro, em uma demonstração on the job daquilo que o ministro diz não existir.

A pergunta que deve ser feita é a seguinte: depois dessa demonstração de força do STF, os deputados estão mais ou menos propensos a votarem a favor do PL das Fake News? A depender da resposta, saberemos quem se aproximou mais do seu objetivo, o Telegram ou Alexandre de Moraes.

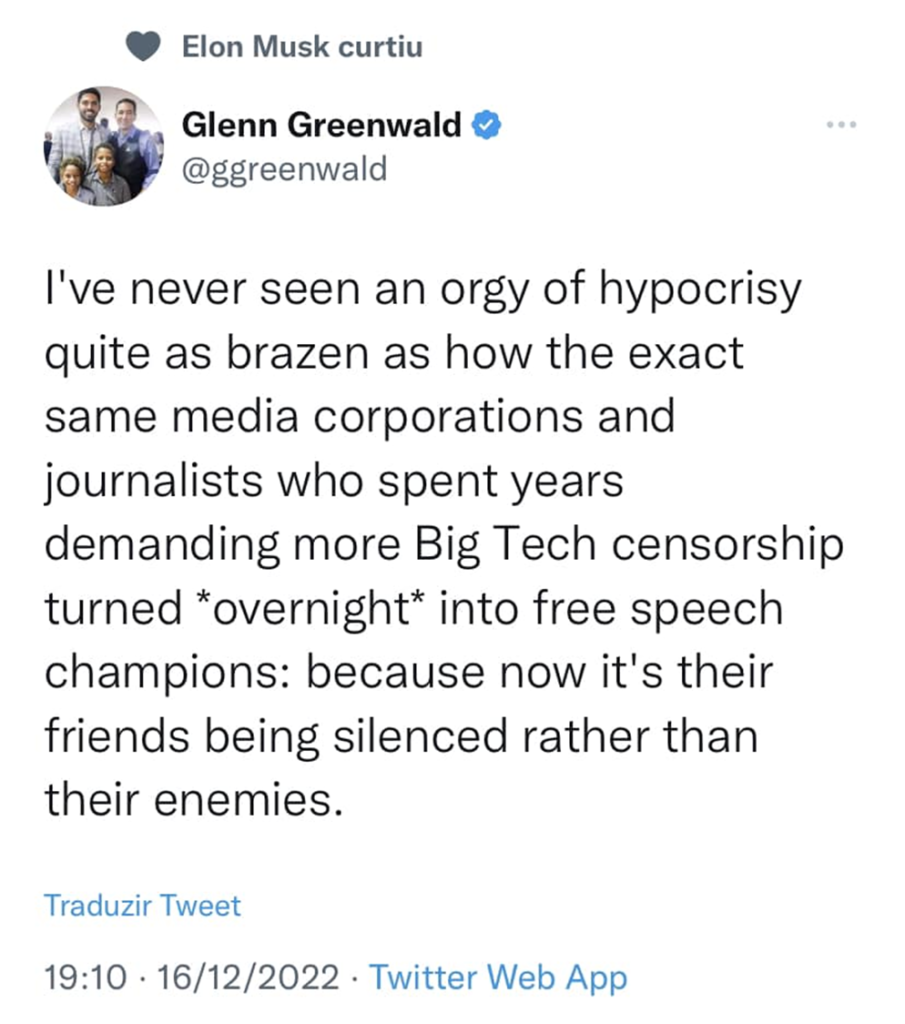

Esse post do Glenn Greenwald me fez lembrar certas manifestações do PCO que coincidiram com algumas pautas conservadoras, levando até à criação de perfis “não aguento mais concordar com o PCO”. Greenwald é o PCO do jornalismo de esquerda.

Não tinha tido ainda oportunidade de escrever sobre o imbróglio “Elon Musk vs Jornalistas do Washington Post”, mas este post de Greenwald é uma boa deixa.

Para quem está chegando agora, Elon Musk, o novo dono do Twitter, cancelou a conta de alguns jornalistas do Washington Post. Pouco importa a sua alegação, a questão é se Musk tem o direito de cancelar quem quer que seja de sua rede.

O espetáculo de hipocrisia é tão patente que até um jornalista insuspeito para a esquerda conclui o óbvio: censura no fiofó dos outros é refresco.

O Twitter, assim como todos as outras redes sociais, não é uma espécie de dádiva divina à humanidade, tirada do nada para o deleite dos homens. Não. O Twitter é um business, que precisa ser economicamente viável para sobreviver, e só existe porque um empreendedor tirou a ideia do papel. No caso, o Twitter não estava cumprindo a sua função básica de ser viável economicamente, razão pela qual os acionistas decidiram vender todas as suas ações para Elon Musk.

Um efeito colateral da compra do Twitter por Musk é que ficou mais claro do que nunca que a rede social tem um dono. Quem não está contente com seus critérios pode simplesmente abandonar a rede, migrar para outra ou mesmo tentar montar um Twitter do B em que impere os seus próprios critérios. Foi o que tentou fazer, por exemplo, Donald Trump, quando foi expulso do Twitter, sem muito sucesso.

Angela Merkel, quando ainda chanceler da Alemanha, em meio ao debate acirrado sobre regulação das redes, aportou uma ideia que merece ser considerada: parece ser perigoso atribuir às redes a tarefa de regular o conteúdo do que vai em suas páginas, dado que os seus critérios podem não coincidir com os critérios do bem comum. Nesse sentido, Merkel apontava o dedo para legisladores que tiravam o corpo fora da espinhosa tarefa de censurar as redes (este é o nome da coisa), exigindo que as próprias redes o fizessem.

Com a suspensão das contas dos jornalistas, Elon Musk esfrega na cara da opinião pública as consequências não intencionais de se deixar a moderação de conteúdo nas mãos das empresas. Todos querem um internet limpinha e bem cheirosa. O problema está sempre em definir o que é “limpinho e bem cheiroso”.

Pedro Doria continua muito preocupado com a nossa democracia. Segundo o articulista, estamos ameaçados pelas fake news, que distorcem a vontade do eleitor. E as empresas de tecnologia não estariam fazendo nada a respeito, pois “não teriam qualquer compromisso com os valores democráticos”.

É curioso. Em redes bolsonaristas, a reclamação é a inversa: o Facebook estaria a serviço dos globalistas, perseguindo as “páginas de direita”.

Não é possível que as duas coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Ocorre que cada um enxerga a realidade de seu particular ponto de vista, e é capaz de jurar que aquela é a verdadeira realidade. Mas, no caso, gostaria de estabelecer uma diferença fundamental entre os dois pontos de vista, independentemente de quem esteja certo sobre o que o Facebook esteja realmente fazendo. A diferença está naquilo em que cada parte DESEJARIA que o Facebook estivesse fazendo.

Pedro Doria representa uma linha que defende que o Facebook e outras redes sociais precisariam trabalhar como censores. Há algum tempo, escrevi um artigo refletindo sobre como esse problema é delicado (Redes sociais e a busca do censor ideal). Os bolsonaristas, por outro lado, querem campo livre para propagar suas “fake news”, o que, por suposto, significa campo livre para o adversário também propagar suas próprias “fake news”.

O TSE já se colocou como árbitro dessa questão espinhosa, que vem sendo objeto de análise desta página há algum tempo. Para Pedro Doria, isso não é o suficiente. As redes também precisariam atuar. Em meu artigo, reproduzo uma fala de Angela Merckel, que chama a atenção para o perigo de termos empresas privadas arbitrando o conteúdo de discursos privados. Alinho-me à ex-chanceler alemã neste ponto: o que menos precisamos é o Zucka com o poder de dizer o que podemos ou não dizer. Não para Pedro Doria. Em sua democracia, é super-natural que tenhamos um censor privado.

“Censura” é daquelas palavras proibidas, que um verdadeiro democrata não deveria nunca pronunciar, a não ser acompanhada da expressão “nunca mais”. Pedro Doria é esperto, e não usa a palavra maldita em seus textos. Mas o que propõe tem rabo de censura, focinho de censura e cheiro de censura. O seu conceito de democracia é peculiar.

Eu juro que não li este artigo da Economist antes de escrever o meu último, a respeito do Facebook. Chegamos à mesma conclusão: os políticos não põem o pé no pantanoso terreno da censura na Internet e “simulam estarrecimento” (nas palavras da Economist) e “patrocinam sessões bombásticas no Congresso” (nas palavras do meu artigo) a respeito da falta de ação das redes sociais.

O fato é que fazer censura (e é disso que se trata, por mais feia que seja a palavra) vai contra a própria essência da democracia. É óbvio que há conteúdos que não deveriam estar circulando por aí. A quadratura do círculo é justamente quem define, e com quais critérios, o que não deveria estar circulando por aí. No entanto, uma coisa é certa: se alguém deveria realizar essa tarefa, não deveriam ser empresas privadas, com critérios pouco transparentes. Só estão agindo, segundo a Economist, por omissão do poder público.

E se é o poder público que deveria censurar as redes, fica a questão: um poder público que censura conteúdos poderia ainda ser considerado democrático? Antes de responder, outra questão: pode uma democracia censurar conteúdos em nome da preservação do regime democrático?

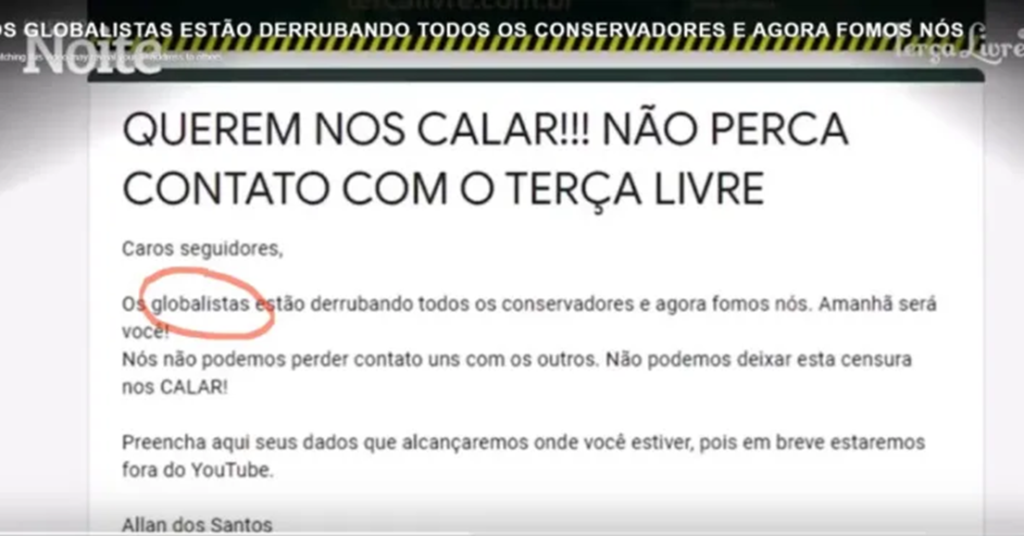

O canal do jornalista Allan dos Santos no YouTube, chamado Terça Livre, foi retirado do ar pelo próprio YouTube. Segundo a rede social, o canal havia violado os seus termos de serviço uma vez, e foi suspenso por uma semana. Allan dos Santos criou então um outro canal alternativo para continuar postando os vídeos do Terça Livre. O YouTube entendeu que o canal alternativo procurava burlar as suas regras, o que levou ao encerramento definitivo de todos os canais de Allan dos Santos na rede social.

Ao que parece, a primeira advertência se deu pela postagem de vídeos denunciando supostas fraudes nas eleições norte-americanas. Estas postagens foram consideradas “notícias falsas” pelo YouTube, o que levou à primeira advertência. A questão fundamental, portanto, não é o encerramento em si das contas de Allan dos Santos. Este encerramento ocorreu porque, efetivamente, o jornalista tentou burlar as regras ao criar um canal alternativo. O problema fundamental é a natureza da primeira advertência. Teria a rede social legitimidade para vetar conteúdos? Este veto não se configuraria em uma agressão à liberdade de expressão?

Uma pequena digressão inicial: a liberdade de expressão como uma boa desculpa

Antes de enfrentar este tema, gostaria de chamar a atenção para duas reações ao acontecido. O primeiro, do próprio Allan dos Santos, e o segundo, do Partido da Causa Operária (PCO).

Chamo a atenção para o ponto em comum às duas manifestações: nos dois casos, o agente responsável pela censura seria um grande ente manipulador global: os “globalistas” no dizer de Allan dos Santos, os “monopólios imperialistas”, no caso do PCO. Tenho uma regra mestra que guia as minhas decisões sobre no que acreditar ou não acreditar: se tem cheiro de teoria da conspiração, normalmente descarto. É o caso dessas duas notas. Os dois extremos se encontram não na defesa da liberdade de expressão, mas no exorcismo de fantasmas. A defesa da liberdade de expressão parece ficar em segundo plano. A verdadeira luta se dá contra “forças ocultas e poderosas”, e a defesa da liberdade de expressão serve apenas como uma desculpa conveniente. O amor do PCO à liberdade de expressão não orna com a férrea censura implementada para “defender la revolución” em países onde partidos guiados pela sua mesma ideologia dão as cartas. E tampouco o apreço de Allan dos Santos pela liberdade de expressão combina com a diuturna demonização da grande imprensa levada a cabo pelo governo a que apoia. O governo Bolsonaro diminuiu as verbas publicitárias para a TV Globo e aumentou as da TV Record, não respeitando critérios técnicos de audiência. É o seu modo de censurar os “inimigos da revolução”.

Em resumo: liberdade de expressão é um termo tão elástico quanto, por exemplo, democracia. Segue o jogo.

A legitimidade das redes sociais como árbitros do jogo político

Mas, neste artigo, o foco não será a liberdade de expressão. Vamos, outrossim, tentar responder à seguinte questão: tem o YouTube legitimidade para derrubar canais hospedados em sua plataforma? Terá o YouTube exorbitado de seu poder ao derrubar os canais de Allan dos Santos? Este texto será como que uma continuação do post Redes Sociais e Poder Político, publicado neste mesmo blog. E como ele, terá mais perguntas do que respostas.

O principal argumento em favor do direito de o YouTube derrubar qualquer canal é o seguinte: assim como o Facebook e o Twitter no caso do cancelamento dos perfis de Donald Trump, o YouTube é um empreendimento privado. Caberia ao seu dono, portanto, criar as regras do seu mundo. Na nota em que explica o banimento do canal Terça Livre, o YouTube diz textualmente o seguinte: “o YouTube também se reserva o direito de restringir a criação de conteúdo de acordo com os próprios critérios”. É isso. Minha empresa, minhas regras.

No entanto, parece claro que “minha empresa, minhas regras” não é uma expressão absoluta, válida em todos os casos. Uma empresa não pode, por exemplo, poluir um rio ou escravizar pessoas por um simples ato de seu poder. O fato de uma empresa ter sido constituída com capitais privados não lhe dá permissão para fazer tudo de acordo com seus próprios critérios. Há limites, dados pelo direito dos outros. Cabe, então, analisar se o YouTube, ao derrubar o canal Terça Livre, feriu o direito de um terceiro.

O YouTube está fornecendo uma mercadoria: uma infraestrutura para manter vídeos na internet. Como qualquer empresa, o YouTube pode escolher a quem fornecer a sua mercadoria, de acordo com seu exclusivo critério. Ninguém tem o direito de exigir de uma empresa que lhe venda alguma coisa, a não ser que se trate de um bem essencial vendido por um monopolista (água encanada, por exemplo). Não é o caso do YouTube. Não se trata de um bem essencial, e nem tampouco a empresa é monopolista, há outros fornecedores. Portanto, ao se recusar a vender o seu produto para o Terça Livre, o YouTube não feriu o direito de ninguém. Além disso, sempre se poderá dizer que, se o YouTube não existisse, este serviço também não existiria, e o cliente ficaria sem o serviço de qualquer forma. Ou seja, não existe uma espécie de “direito divino” a um canal no YouTube. Este direito só existe porque a empresa existe, trata-se de um direito “criado” pela empresa, que, portanto, também teria o poder de subtrair este direito de um determinado cliente.

Há dois contra-argumentos a esse raciocínio.

O primeiro está no critério usado pela empresa para se recusar a fornecer a sua mercadoria. Por exemplo: um supermercado não pode barrar a entrada de uma pessoa negra em suas dependências, alegando ter uma regra própria que impede negros de frequentarem o estabelecimento. É óbvio que o supermercado não é monopolista, e o cliente barrado pode procurar outro. Mas isso não isenta a empresa de ser acusada de crime de discriminação racial. O critério para não vender para o cliente precisa também ser ético. Por isso, o YouTube dizer que “se reserva o direito de restringir a criação de conteúdo de acordo com os próprios critérios” não está correto. É preciso entender quais são esses critérios. E note que não entramos na areia movediça da discussão sobre liberdade de expressão. Estamos apenas analisando a discricionariedade de uma empresa em relação ao fornecimento de mercadorias a seus clientes. No momento em que uma empresa se estabelece, são precisos motivos fortes para deixar de fornecer seus serviços para determinados clientes.

O YouTube, de fato, estabelece claramente os seus critérios, que estão devidamente descritos nos seus termos de serviços. A empresa existe há 16 anos. Se algum desses critérios estivesse em desacordo com a lei, como por exemplo a discriminação racial, já teria sido denunciada faz tempo. Portanto, em princípio, nada do que o YouTube faz transgride o ordenamento legal vigente, o que faz com que este primeiro contra-argumento não se aplique ao caso em tela.

O segundo contra-argumento é mais sutil e aplica-se especialmente a este caso. Trata-se do jogo político, entendido como a busca pelo poder político por parte de grupos organizados. Calar a voz de um ator político significa dar mais força ao grupo político opositor. No jogo democrático, todos os atores políticos deveriam ter à disposição as mesmas armas. Claro, isso é uma utopia, pois sabemos que recursos financeiros distorcem este jogo. As redes sociais se constituíram em um advento que justamente equilibrou o jogo democrático, ao dar voz a atores que, de outra maneira, seriam ignorados por não terem recursos financeiros. Assim, ao calar a voz de um dos principais apoiadores do governo, o YouTube voltaria a desequilibrar o jogo democrático em favor de seus adversários. Aliás, este mesmo contra-argumento serve para condenar o fechamento das contas de Donald Trump no Facebook e no Twitter. Em outras palavras, uma vez que o YouTube existe, o direito de usar o seu espaço deveria ser equilibrado entre todas as forças políticas. Este direito, “criado” pela existência da empresa, não poderia ser retirado por ela.

Aqui já entramos em terreno mais pedregoso. Angela Merkel, a respeito de quem não paira nenhuma dúvida sobre suas convicções democráticas, condenou o fechamento das contas de Donald Trump. Seu argumento: empresas privadas não podem tomar decisões que envolvam o jogo político. Trata-se de uma esfera pública, que deveria ser tratada pelos representantes do povo devidamente eleitos. É um ponto.

Juntamos aqui o primeiro e o segundo contra-argumentos: dentre os critérios que seriam considerados inválidos para barrar determinados clientes, poderiam estar aqueles que desequilibram o jogo político? Mais do que isso: as redes sociais teriam legitimidade para arbitrar sobre o jogo político?

O YouTube, de fato, tem critérios sobre o que pode e o que não pode ser feito em seus canais quando se trata de política. Estes critérios podem ser lidos aqui, e incluem manipulação de vídeos, informações incorretas ou obtidas através de hackers e até “denunciar falsamente que um candidato não pode ser eleito por não apresentar os requisitos de cidadania necessários para assumir cargos públicos em um determinado país”. Só faltou dizer que não pode afirmar que Obama não é norte-americano…

Em princípio, esses critérios do YouTube (e imagino que sejam basicamente os mesmos no Facebook e no Twitter) foram concebidos para tornar mais justa a luta política. Merkel, como vimos, não vê legitimidade das redes sociais para adotarem critérios deste tipo. Ou, no mínimo, para aplicarem esses critérios aos casos concretos. Porque os critérios são sempre bons e justos, o diabo está no detalhe da aplicação ao caso concreto.

Vamos dar uma parada no raciocínio por um instante, e desviar para o caso concreto. Depois voltamos. O canal Terça Livre recebeu uma advertência por propagar vídeos mostrando supostas fraudes no processo eleitoral norte-americano. A questão é saber se as fraudes são verdadeiras ou se são, elas mesmas, fraudes feitas para distorcer os resultados de um processo eleitoral legítimo. Quem tem o poder de distinguir a verdade? Neste caso concreto, entendo que seja o próprio árbitro do processo eleitoral, que são as juntas eleitorais e os juízes aos quais se apelou contra os resultados apurados. Até onde eu saiba, não houve reversão substantiva de resultados nessas instâncias. Ou seja, as instituições da mais longeva e sólida democracia ocidental referendaram o resultado eleitoral. Acusar de fraude é, em si, uma fraude. O árbitro por direito do processo já declarou que não houve fraude a ponto de mudar o resultado. Já deveria ser o suficiente. Resta inútil procurar rebater nas redes sociais todas as acusações de fraude, por um motivo simples: não há argumento que vença uma teoria da conspiração. Sempre prevalecerá a convicção de que o resultado não poderia ser aquele, a não ser por interferência de um “grande ente manipulador global”. Contra esta convicção, não há o que fazer.

Esta breve digressão ao caso particular nos será útil para voltar com novos elementos à nossa discussão anterior: teriam as redes sociais legitimidade para interferir no jogo político, mesmo com critérios bons, justos e belos? Em princípio, ao coibir a propagação de falsidades (e estamos assumindo aqui que, como desenvolvemos no parágrafo acima, a acusação de fraude nas eleições norte-americanas é, em si, uma fraude), o YouTube estaria protegendo o processo político. Como se lê em seus termos, “temos a responsabilidade de […] promover um discurso político íntegro”. Novamente: é papel do YouTube fazer isso, ou deveríamos ter uma instância política dedicada a isso?

Peço que leiam a pequena nota a seguir. É de abril de 2019:

Mark Zuckerberg, que de bobo não tem nada, pediu, em um artigo no Washington Post, regras claras sobre o que pode e o que não pode ser publicado nas redes. Obviamente, não veio nada por parte dos governos. O poder político simplesmente não sabe como lidar com este assunto. Então, as redes sociais resolveram fazer justiça com as próprias mãos, seguindo seus exclusivos critérios. Por quê? Alguns vão dizer que há um viés ideológico por parte de seus executivos. Outros vão afirmar que houve uma resposta a uma pressão da opinião pública. Na prática, é irrelevante o porquê. O fato é que as redes sociais têm o poder de fazer o que fizeram, a lei não os impede de fazer o que fizeram, e decidiram então fazê-lo. A motivação é irrelevante.

Irão os governos legislar sobre o que pode e o que não pode aparecer nas redes sociais? Ou sobre o poder que têm as redes sociais de decidir o que pode ou o que não pode aparecer? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

O problema do censor ideal

Sempre se dirá que há conteúdos inequivocamente prejudiciais, sobre os quais não há dúvida de que não deveriam estar no ar. O fato é que, se 100% das pessoas concordassem que um determinado conteúdo não deveria estar no ar, ele não estaria no ar, por definição. Como todos os conteúdos que estão no ar contam com uma parcela de pessoas que os apoiam, seria preciso uma instância definidora do que pode e do que não pode estar no ar. E esta instância, desculpe-me o nome feio, chama-se censor.

E aqui cabe novamente distinguir entre as regras e a aplicação das regras. Hoje, tanto as regras quanto a sua aplicação aos casos práticos estão nas mãos das redes sociais. Zuckerberg, ao que parece, está pedindo regras gerais. Fica a dúvida se isso também inclui a criação de alguma instância estatal responsável pela sua aplicação. Seria, aí sim, um órgão censor estatal.

Chegamos, finalmente, à questão da liberdade de expressão. A censura (este é o nome) a determinados conteúdos fere a liberdade de expressão, um direito fundamental do ser humano? Como escrevi no meu post anterior, entendo que a liberdade de expressão não é um bem absoluto, sendo limitada pelo prejuízo que possa causar a terceiros. Todos concordamos que uma pessoa aplicando um golpe na internet está exercendo a sua liberdade de expressão de maneira criminosa. O problema está em aplicar, de maneira universalmente aceita, o conceito abstrato de crime aos casos concretos. As fraudes eleitorais aconteceram de fato ou são, em si, uma fraude? Quem decide isso? A regra em si é sempre boa. O problema é sempre sua aplicação ao caso concreto.

O censor ideal seria aquele que aplica as regras boas de maneira inequivocamente adequada. Existe? Obviamente não, assim como não existe o juiz ideal. Mas não é pelo fato de não termos um juiz ideal que não devemos ter juízes de maneira alguma. Há casos concretos em que a liberdade de expressão deve ser limitada. Falta um censor com legitimidade que aplique este princípio ao caso concreto no jogo político. Fica a pergunta: as redes sociais podem fazer este papel enquanto não existir uma instância legítima?

Resumindo

Concluo com um resumo do que vimos até aqui.

As redes sociais são empreendimentos privados. No entanto, mesmo empreendimentos privados não podem negar os seus produtos e serviços a qualquer um, a não ser baseados em critérios justos. A mera existência da empresa, que permite a oferta do produto, não é motivo suficiente para negar a oferta do produto de maneira absolutamente discricionária.

Este ponto é especialmente importante quando se trata da arena política: todos os contendores deveriam poder contar com o mesmo espaço nas redes sociais, para o bem do equilíbrio do jogo político. Critérios objetivos e sua aplicação aos casos concretos deveriam, em tese, ser de responsabilidade do poder público. As redes sociais estão somente ocupando um vácuo deixado pelo poder público, de acordo com seus próprios critérios. Não que os critérios do poder público sejam necessariamente melhores, é só uma questão de legitimidade.

Por outro lado, a figura de um censor público não rima com liberdades democráticas. Equação difícil de resolver.

O Estadão traz semanalmente a tradução da coluna de Fareed Zakaria, articulista do Washington Post. Sua tendência é mais à esquerda, mas seus textos costumam ser lúcidos.

Hoje, Zakaria comenta sobre a eventual obrigação do FB de barrar fake news. E explica, com um bom exemplo (abaixo) como é difícil fazer isso. Zakaria se pergunta se estaríamos confortáveis em delegar para Zuckerberg a tarefa de ser censor da democracia.

Durante as eleições do ano passado, abordei o tema das chamadas “agências de fact checking”, que tinham como missão separar o que é fato do que é fake. Usei dois exemplos para mostrar que essas agências falhavam ao ficar apenas no nível mais superficial da checagem.

O primeiro exemplo era uma foto antiga com uma moça muito parecida com Dilma Rousseff ao lado de um Fidel Castro jovem. Pela idade de Dilma, a presença da ex-presidente naquela foto era uma impossibilidade cronológica. Portanto, fake.

O segundo exemplo era uma foto de Sérgio Moro conversando animadamente com o ex-candidato Aécio Neves em um evento onde os dois se encontraram. Portanto, a foto era verdadeira.

Mas este é apenas o primeiro nível de checagem, o nível factual. O segundo nível, o da interpretação, é completamente diferente, como bem notou Zakaria em seu exemplo.

É pública e notória a aproximação da esquerda como um todo, e de Dilma em particular, com Fidel e o regime de Cuba. Uma foto de Dilma com Fidel é apenas um detalhe jocoso é irrelevante nessa história.

Por outro lado, uma foto de Moro com Aécio em um evento não prova absolutamente nada. Aliás, é justo o contrário: se de fato eles tivessem um relacionamento obscuro a esconder, teriam evitado fotos juntos em um evento. Foi meio constrangedor, mas não mais do que isso.

A primeira foto era falsa, mas o fato subjacente era verdadeiro. A segunda foto era verdadeira, mas o fato subjacente era falso. Como um censor ou um classificador lidaria com isso? Como disse Zakaria, esses critérios de checagem de fatos não são tão simples quanto parecem. Talvez seja o caso de deixar espaço para o bom senso das pessoas.

Toffoli deve ter sido contratado como gerente de marketing da Crusoé, só pode.

Ninguém se torna um bilionário em poucos anos sendo um idiota. Zuckerberg definitivamente não é um idiota.

Com o Facebook no olho do furacão da guerra contra “conteúdos violentos” e “discursos de ódio”, Zucka manda a bola para o campo adversário e pede “regras claras” do que pode e do que não pode ser publicado. Pede “regulação de conteúdo”.

Zuckerberg sabe que está pedindo o impossível, em uma sociedade onde a “liberdade de expressão” é cláusula pétrea. Ardilosamente, joga no colo dos reguladores a tarefa de definir a fronteira entre politicamente correto e liberdade de expressão.

O desabamento das torres gêmeas em 11/09/2001 deu início a uma ofensiva sem precedentes do governo americano contra prerrogativas de privacidade do cidadão americano em nome da segurança nacional. Não demorou para que começasse um movimento de proteção dessas prerrogativas, colocando o governo em uma posição delicada entre segurança e privacidade. A fronteira ainda hoje é objeto de debate.

Os governos querem que o Facebook censure conteúdos impróprios. O que Zuckerberg está dizendo é que terá o maior prazer em fazê-lo, desde que não seja ele quem defina o que seja “conteúdo impróprio”. Bola no campo dos governos.