Essa discussão é assaz interessante: seriam os jornais responsáveis pelo conteúdo de suas entrevistas?

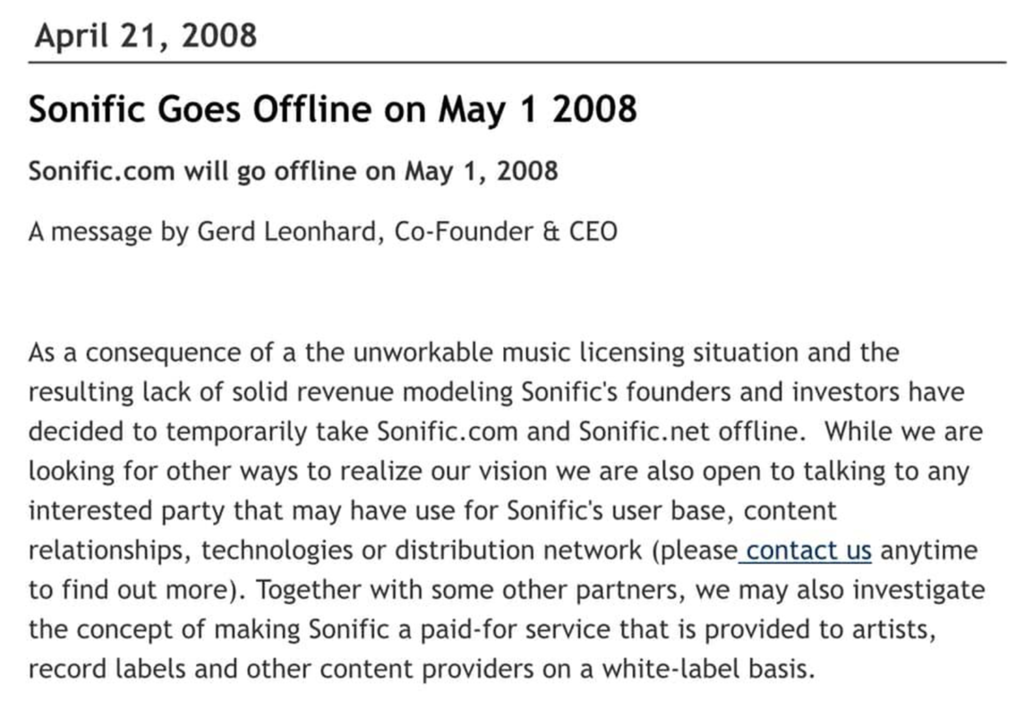

O caso concreto, que deu ensejo ao atual julgamento no STF, refere-se a uma entrevista de 1995 no Diário de Pernambuco, em que o entrevistado acusa um parlamentar de um certo crime. Durante o processo na justiça, o entrevistado negou que tivesse feito tal acusação, e o jornal já não tinha a gravação da entrevista. A justiça condenou o jornal por calúnia, e o caso chegou ao STF.

A mim me parece óbvio que os jornais não deveriam responder por calúnia no caso de entrevistas. Afinal, são apenas os mensageiros. Como bem lembra o presidente da ANJ, Marcelo Rech, grandes momentos da política nacional, como o impeachment de Collor e o Mensalão, começaram com entrevistas bombásticas. Se os jornais estivessem sob a ameaça de serem processados, talvez as entrevistas com Pedro Collor e Roberto Jefferson jamais tivessem conhecido a luz do dia. No caso do Diário de Pernambuco, o entrevistado poderia ter entrado com um processo contra o jornal por ter “inventado” a entrevista logo depois de publicada, mas não o fez.

Mas gostaria de chegar a outro lugar. Essa discussão nos leva à responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo publicado por terceiros, um debate que esquentou durante a tramitação do chamado PL das Fake News. Para quem não lembra, o PL estabelecia que as plataformas deveriam fazer um trabalho de curadoria sobre os conteúdos, retirando não somente os falsos, mas também os nocivos. Ora, se os jornais, que fazem um trabalho de edição do que publicam (afinal, essa é a definição de jornal), não podem ser responsabilizados pelas palavras de terceiros transcritas em suas páginas, quanto mais uma plataforma que, por definição, não faz edição.

O que a ANJ corretamente defende, a liberdade de informação, vale com mais razão para as plataformas. Que o produtor do conteúdo seja responsabilizado pelo que falou. O jornal e as plataformas são apenas o papel da carta.