Os problemas trabalhistas brasileiros se resumem à formalização dos profissionais de aplicativos. Pelo menos, é o que se deduz de várias reportagens nos últimos tempos. Hoje, por exemplo, se discute o que os candidatos propõem para a catchiguria. Os partidos mais à esquerda se destacam, encontrando um nicho para a sua peroração de luta de classes. Mas, de maneira geral, todos os candidatos prometem fazer “alguma coisa” em relação ao assunto.

A chamada “economia gig” não existia até alguns anos atrás. O que mais se aproximava eram as cooperativas de taxistas, organizadas em torno de alguma central telefônica que centralizava os chamados. Os taxistas, na época, também não contavam com “proteção social”, mas ninguém parecia ligar muito para isso. Havia também empresas que empregavam motoboys, e que tinham como clientes outras empresas, pois o seu serviço era muito caro para as pessoas físicas. E havia também alguns (poucos) restaurantes que podiam se dar ao luxo de ter entregadores. Não sei se esses entregadores e os motoboys tinham garantidos todos os “direitos sociais”, mas ninguém se importava muito com isso na época.

Até que chegou o Uber, quebrando o monopólio dos taxistas em todas as cidades do mundo, ao permitir que qualquer motorista pudesse “dar carona” em seu próprio carro. Os aplicativos de entrega vieram em seguida, organizando e fazendo crescer exponencialmente o fragmentado mercado das empresas de motoboys. Nascia, assim, a “economia gig”, facilitando a vida de milhões de pessoas e criando empregos onde antes estes não existiam.

Segundo o IPEA, são 1,5 milhões de trabalhadores na “economia gig”, sendo cerca de 1 milhão de motoristas e 500 mil motociclistas e ciclistas. Trata-se de um número grande, mas vamos colocá-lo em contexto. Segundo o IBGE, hoje temos 35 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 25 milhões de trabalhadores por conta própria, 38 milhões de trabalhadores informais e 10 milhões de desempregados. Portanto, da força de trabalho brasileira, 73 milhões, ou 2/3, não contam com nenhuma “proteção social”. Estão incluídos nessas 73 milhões de almas os 1,5 milhão da economia gig. Alguém, então, poderia muito justamente perguntar: por que tanto barulho em torno desses 1,5 milhão? E os restantes 71,5 milhões, que estão aí (sempre estiveram) sem nenhuma “proteção social”?

Vou arriscar uma explicação sociológica. Creio que são dois motivos inter-relacionados. O primeiro é que a classe média está em contato com esses trabalhadores cotidianamente. Temos uma espécie de “dor na consciência” ao ver como somos “privilegiados” em relação a eles. Os outros 71,5 milhões não sabemos quem são, mas esses nos atendem todo dia. E nos doemos por eles. Só isso explica, por exemplo, que José Pastore, em entrevista hoje, classifique de “desumana” a situação dos trabalhadores de aplicativos. Como se fosse “humana” a situação dos outros 71,5 milhões de trabalhadores informais no país.

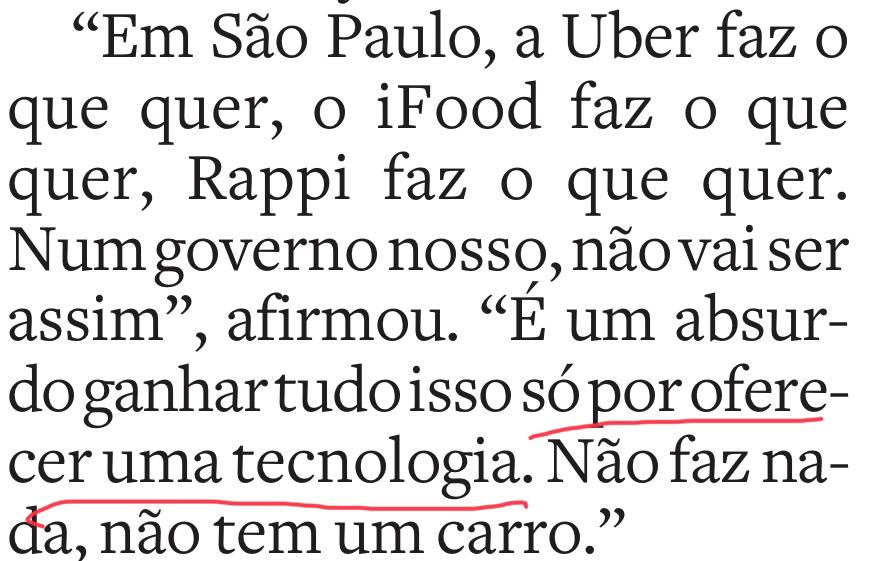

O segundo motivo, que é o outro lado da moeda da “desumanidade”, são as empresas por trás da economia gig. No caso dos outros 71,5 milhões de informais não há start ups badaladas que valem bilhões na bolsa. O raciocínio implícito é que essas empresas teriam condições de prover “direitos sociais” a esses trabalhadores. Afinal, são bilionárias.

É uma tese a ser testada. Se uma legislação obrigar essas empresas a “formalizarem” os seus “empregados”, uma de duas coisas (ou uma combinação de ambas) precisará acontecer: 1) os aplicativos terão que reduzir a sua margem de lucro e/ou 2) os consumidores precisarão pagar mais caro pelo serviço. Se os aplicativos avaliarem que não vale a pena o risco do negócio com uma margem de lucro reduzida ou não conseguirem repassar o custo para o consumidor final, o negócio desaparecerá. Então, os trabalhadores de aplicativos, que hoje fazem parte dos 73 milhões que não têm “direitos sociais”, passarão a fazer parte dos 10 milhões de desempregados que, além de não terem ”direitos sociais”, também não têm renda.

Todos nós gostaríamos de viver em um mundo nobre, belo e justo, onde todos os trabalhadores recebessem uma renda suficiente para as suas necessidades básicas e contassem com toda a proteção do “estado de bem-estar social”. No Brasil, no entanto, por algum motivo, 73 milhões de trabalhadores não têm acesso aos chamados “direitos sociais”. Os 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativo são uma gota d’água nesse oceano. Chamam a atenção porque fazem parte do nosso dia-a-dia e são dependentes de “multinacionais poderosas”.

Na verdade, esses trabalhadores são apenas o sintoma de uma doença muito mais profunda, uma doença que impede que um contingente gigantesco de trabalhadores não tenha acesso a um mínimo de “proteção social”. Brigar pelos “direitos dos trabalhadores de aplicativos” é um bom modo de anestesiar a consciência sem resolver o problema de fundo. Trata-se de um espantalho útil para manter as coisas do jeito que estão.