O Bolsa Família definitivamente está na moda.

Depois de anos sendo criticado como “esmola” e “inibidor do trabalho”, o programa de renda complementar do governo é unanimidade em todo o espectro político. Desde a direita até a esquerda, praticamente todos os candidatos a prefeito estão prometendo alguma versão de “Renda Básica”. Sem contar o governo federal, que está desesperado em busca de um espaço no orçamento para a extensão do Auxílio Emergencial.

Conta a narrativa que a pandemia nos fez descobrir um “exército invisível” de milhões de pessoas necessitadas do auxílio, e que estavam fora do Bolsa Família. Seriam os trabalhadores informais, com renda insuficiente para uma “vida digna”.

Bem, tudo isso não passa de uma falácia.

Que existem milhões de brasileiros que não ganham o suficiente para uma “vida digna” não é novidade para ninguém. Esses “invisíveis” eram invisíveis somente para quem não queria enxergar. A falácia, no entanto, é achar que o governo consegue resolver o problema da pobreza com um programa de renda básica.

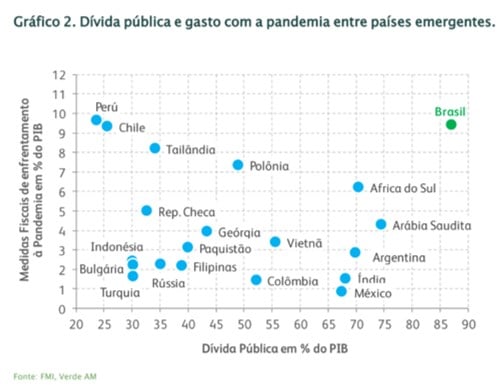

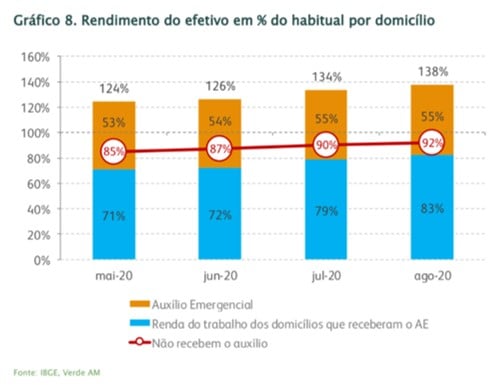

Vamos aos números. Um excelente relatório da gestora Verde traz algumas informações preciosas a respeito do Auxílio Emergencial (AE) patrocinado pelo governo. Destaco dois gráficos abaixo.

O gráfico 2 mostra a relação entre dívida pública e tamanho do auxílio emergencial (ambos em proporção ao PIB) de países emergentes selecionados. Observe como o Brasil foi um dos países que mais gastaram (10% do PIB), sendo um dos mais endividados. Peru e Chile gastaram mais ou menos o mesmo, mas ambos têm uma dívida pública muito, mas muito menor. Comparando com outros países, vemos o tamanho da irresponsabilidade que foi esse AE.

O gráfico 8 mostra a generosidade do AE por outro ângulo: em maio, a renda média da população que recebeu o AE era de 71% da sua renda normal. Portanto, houve uma queda de 29% na renda desta população. No entanto, o AE repôs 53% da renda, elevando a renda a 124% do que essa população ganhava antes. Este número, em agosto, estava em 138%! Ou seja, as pessoas que recebem o AE, na média, estão ganhando 38% a mais do que ganhavam antes da pandemia! E o relatório afirma que este número provavelmente está subestimado: como o valor de pagamentos reportado pelo Tesouro é maior do que o número captado pelo IBGE (que é a fonte desses dados), o relatório estima que, na verdade, a renda dos beneficiários deve ser, na média, 74% superior ao que era antes da pandemia!

Será que encontramos a fórmula mágica da riqueza? Bastaria o governo se endividar e distribuir dinheiro? Muitos dizem que R$ 600 é muito pouco, que não dá para viver com essa miséria. É verdade, para quem está acostumado com o padrão de vida da classe média. O fato, no entanto, é que o Brasil é um país pobre. Essa bobagem de dizer que o Brasil é um país rico com a população pobre é só uma falácia. As “riquezas” do Brasil não servem de nada se não houver educação e tecnologia que as retirem da terra e façam alguma coisa de útil com elas. Produtividade, esse é o nome do jogo.

E, nesse jogo, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Renda Isso, Renda Aquilo, significa só pegar dinheiro de um bolso em silêncio e colocar no outro bolso com banda e fanfarra. Sem não antes cobrar um pedágio para manter a máquina do Estado funcionando.

Não há um centavo gasto hoje pelo Estado que não seja absolutamente justificável, que não seja bom, belo e justo. Desde a “aposentadoria dos velhinhos que merecem um fim de vida digno”, passando pelos “professores que cuidam do futuro do Brasil”, até a “ajuda a setores que geram emprego”, todos os gastos do governo são meritórios. O problema é que há muitos outros gastos meritórios que não estão no orçamento do governo, e que estão forçando a sua entrada. O Fundeb conseguiu entrar. Agora é a vez do AE. Afinal, descobrimos um “exército de miseráveis invisíveis” que precisam de ajuda.

Qualquer brasileiro é capaz de apontar o dedo para gastos “absurdos” do governo. Note, no entanto, que nunca se trata de gastos consigo mesmo. Nunca ouvi ninguém dizer que acha um absurdo as isenções de que usufrui no imposto de renda, ou os subsídios que lhe permitem pagar menos imposto na sua empresa, ou um funcionário público dizer que está ganhando acima do que a sua produtividade lhe permitiria. O problema sempre são “os outros”.

No final, como todo gasto é bom, e é sempre um pepino político cortá-los, aumentamos a dívida e a carga tributária. Até que, em determinado momento, o país para e não sabemos porque. Distribuímos o que não produzimos. Vamos fabricando dinheiro para iludir a população e, em certo momento, descobrimos que não passa de papel pintado sem valor algum. Hipotecamos o futuro em nome da justiça social.

Precisamos nos convencer de que somente a atividade econômica é capaz de enriquecer as pessoas. Não há mágica: programas de renda básica são bons, assim como são bons todos os outros gastos do governo. Só que, claramente, chegamos a um ponto em que os gastos do governo não cabem mais no país. A coisa vai explodir. E, como sempre, serão os mais pobres os que perderão mais.