“Alguém precisa fazer alguma coisa”.

Sempre que você tiver vontade de dizer isso, lembre-se que o “alguém” pode ser alguém com quem você não concorda, e o “alguma coisa” pode ser alguma coisa de que você não gosta.

Apenas um repositório de ideias aleatórias

“Alguém precisa fazer alguma coisa”.

Sempre que você tiver vontade de dizer isso, lembre-se que o “alguém” pode ser alguém com quem você não concorda, e o “alguma coisa” pode ser alguma coisa de que você não gosta.

Para quem ainda tem dúvidas sobre a necessidade da PL das Fake News, esse episódio do filho do ministro do STJ é o argumento definitivo: precisamos regular as redes sociais.

Em primeiro lugar, o vídeo claramente atenta contra os pilares do Estado Democrático de Direito, ao mostrar o filho do ministro exibindo roupas de marca em uma rua de Amsterdã. Segunda a juíza que mandou retirar o conteúdo das redes, o vídeo tem “o objetivo de ridicularizar o autor e, por meio disto, atingir terceiro, injustificadamente”. O “autor” é o filho do ministro, enquanto o “terceiro” é o próprio ministro. Ainda bem que ainda há juízes no Rio de Janeiro para proteger o autor de si mesmo.

Mas o problema não acaba aqui. O vídeo teve quase 3 milhões de visualizações, e só foi retirado após a intervenção da justiça. Está aí o motivo pelo qual a aprovação do PL das Fake News é tão necessária: um ataque desse naipe à nossa Democracia circulou por aí descontroladamente, colocando em risco as nossas Instituições. Estivesse o PL ativo, as próprias redes tirariam o conteúdo do ar muito antes, pois os seus censores, quer dizer, analistas de conteúdo, perceberiam o potencial desestabilizador do vídeo, evitando que fosse utilizado pelo submundo fasci-nazi-bolsonarista para colocar em dúvida a higidez de nosso sistema judiciário, que, como bem lembrou o nosso decano, deu uma reposta à ameaça anti-democrática de forma muito melhor que a justiça americana.

PL das Fake News já!!!

Em sua coluna de ontem, Pedro Doria pondera que o problema não é o que é dito, mas como o que é dito chega até nós. O colunista nos lembra que, no passado, para nos informarmos sobre o que ia no mundo, precisávamos ler jornais, ouvir rádio e assistir a TV, tudo isso à nossa livre escolha. Ou seja, escolhíamos a que tipo de informação teríamos acesso. Hoje não. Hoje, são os algoritmos que decidem o que vamos ler, ouvir e assistir. Assim, e essa é a conclusão de Doria, “as ideias radicais já existiam e não havia necessidade de censura, porque as ignorávamos coletivamente, e hoje os algoritmos as impulsionam”. Não está dito, mas fica subentendida a necessidade de censura do conteúdo das redes.

Os malabarismos de Pedro Doria para defender a censura nas redes estão equivocadas em dois aspectos.

Em primeiro lugar, as pessoas nunca foram livres para ler o que bem entendessem. Sempre houve um algoritmo, no caso, humano, que define o que vai aparecer nos jornais e programas de rádio e televisão. Não somente a notícia que vai aparecer, mas o tom dado. Durante crises políticas, faço questão de assistir ao Jornal Nacional, pois quero entender como a Globo está se posicionando, dado o seu grande poder de influência (hoje menor por conta das redes, mas ainda assim grande). Inclusive, o apelo à emoção, um dos elementos dos algoritmos das redes, sempre esteve presente na confecção das manchetes. O clique de hoje era a compra do jornal na banca de ontem. As redes somente automatizaram o processo. E cabe destacar que o algoritmo humano era tão opaco quanto o automatizado, a não ser quando sob censura estatal, ocasião em que o algoritmo fica claro para todo mundo.

Ainda sobre este primeiro aspecto, pode-se argumentar que a imprensa tradicional responde pelo que publica, o que não acontece com as redes. E nem poderia. Afinal, o jornal publica conteúdo próprio, ao passo que as redes publicam conteúdos de terceiros. São os terceiros que devem assumir a responsabilidade, não as redes. Apesar disso, as redes já hoje mobilizam exércitos de funcionários para monitorar e retirar conteúdos criminosos das redes. Mas sabemos que não é disso que se trata, mas sim, da repressão a conteúdos políticos, como se a imprensa tradicional não assumisse posicionamentos políticos em cada linha e frase que os editores decidem publicar.

O segundo aspecto a se considerar é a afirmação de que, antes dos algoritmos automatizados, ideias extremistas ficavam isoladas, não causando mal às sociedades. Joseph Goebbles daria gostosas gargalhadas diante de uma afirmação dessas. O chefe da propaganda do Reich não precisou de um Tik Tok para manipular a sociedade alemã. Aliás, cabe se perguntar se a sociedade alemã não se deixou manipular voluntariamente. As coisas são muito mais complexas do que a ideia simplista de manipulador-manipulados. O fato é que os radicalismos políticos antecederam as redes em muitos milênios.

Toda essa elaboração elegante de Pedro Doria serve apenas para justificar a censura, o que não deixa de ser triste, em se tratando de um jornalista.

Corroborando o que escrevi acima, quando pressionei a tecla “publicar” no Facebook, recebi uma mensagem alertando para o fato de que o meu post poderia ferir as “regras da comunidade”, e que a minha conta poderia sofrer restrições. Imagino (só imagino) que tenha sido pelo fato de ter usado a palavra “n a $ i s t a”. Troquei a palavra por Reich, vamos ver. Aliás, essa é a primeira vez que isso acontece comigo, uma experiência nova.

É sobre isso: as redes já filtram certos conteúdos, com base em critérios opacos. Exatamente como fazem os editores na imprensa tradicional.

Essa discussão é assaz interessante: seriam os jornais responsáveis pelo conteúdo de suas entrevistas?

O caso concreto, que deu ensejo ao atual julgamento no STF, refere-se a uma entrevista de 1995 no Diário de Pernambuco, em que o entrevistado acusa um parlamentar de um certo crime. Durante o processo na justiça, o entrevistado negou que tivesse feito tal acusação, e o jornal já não tinha a gravação da entrevista. A justiça condenou o jornal por calúnia, e o caso chegou ao STF.

A mim me parece óbvio que os jornais não deveriam responder por calúnia no caso de entrevistas. Afinal, são apenas os mensageiros. Como bem lembra o presidente da ANJ, Marcelo Rech, grandes momentos da política nacional, como o impeachment de Collor e o Mensalão, começaram com entrevistas bombásticas. Se os jornais estivessem sob a ameaça de serem processados, talvez as entrevistas com Pedro Collor e Roberto Jefferson jamais tivessem conhecido a luz do dia. No caso do Diário de Pernambuco, o entrevistado poderia ter entrado com um processo contra o jornal por ter “inventado” a entrevista logo depois de publicada, mas não o fez.

Mas gostaria de chegar a outro lugar. Essa discussão nos leva à responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo publicado por terceiros, um debate que esquentou durante a tramitação do chamado PL das Fake News. Para quem não lembra, o PL estabelecia que as plataformas deveriam fazer um trabalho de curadoria sobre os conteúdos, retirando não somente os falsos, mas também os nocivos. Ora, se os jornais, que fazem um trabalho de edição do que publicam (afinal, essa é a definição de jornal), não podem ser responsabilizados pelas palavras de terceiros transcritas em suas páginas, quanto mais uma plataforma que, por definição, não faz edição.

O que a ANJ corretamente defende, a liberdade de informação, vale com mais razão para as plataformas. Que o produtor do conteúdo seja responsabilizado pelo que falou. O jornal e as plataformas são apenas o papel da carta.

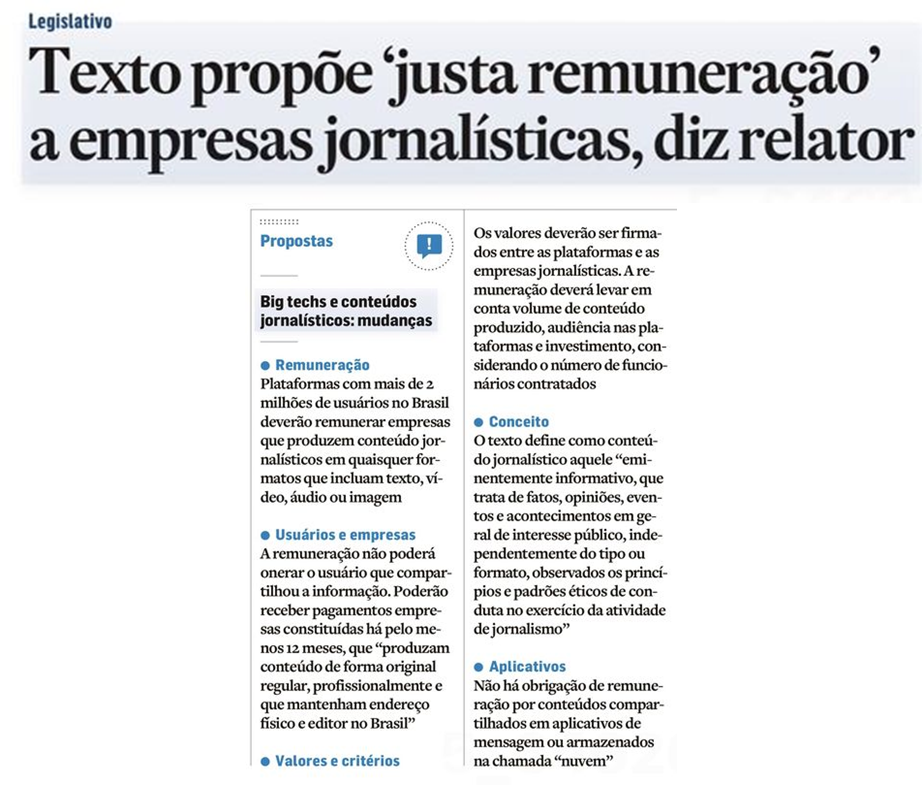

O PL das fake news foi fatiado, e a parte, digamos, menos polêmica, será votada. Trata-se da remuneração dos veículos jornalísticos por parte das grandes plataformas.

Escrevo aqui no FB, e já tive artigos replicados em um site bolsonarista com milhões de seguidores. Mas em termos de prestígio pessoal, nada superou, nem de longe, os poucos dos meus artigos que chegaram às páginas do Estadão. Recebi congratulações como se tivesse atingido o próximo nível do jogo.

Apesar de tudo, o jornalismo profissional continua pautando os grandes debates na opinião pública. Note: a notícia que você está comentando hoje certamente foi publicada antes em um grande jornal. E a polêmica continua na medida em que a notícia continua sendo publicada. O jornalismo profissional é essencial para qualquer democracia. Não é à toa que a primeira providência de qualquer ditadura é estabelecer um periódico oficial e eliminar os independentes.

Tendo dito tudo isso, o PL que será votado na Câmara carece de qualquer lógica econômica. Não é o tráfego do Google (em tese, a plataforma a ser atingida por essa lei) que aumenta com o jornalismo profissional. É o justo oposto. Ao disponibilizar o link de uma reportagem, o internauta é direcionado para o site do jornal. Pode haver um pequeno trecho da reportagem na própria página de buscas, que serve como uma pista para o teor do conteúdo e facilita a vida de quem está buscando a informação, mas dizer que aquele pequeno trecho substitui a matéria inteira a ponto de o internauta dispensar a leitura do jornal é denegrir a própria imagem do jornalismo profissional, pois significa dizer que toda reportagem poderia ser resumida em um parágrafo.

De qualquer forma, isso é fácil de resolver: basta que o Google não reproduza mais os trechos de matérias de empresas jornalísticas. No limite, o Google poderia simplesmente suprimir esses links. Foi o que aconteceu na Austrália e no Canadá, onde legislações semelhantes foram aprovadas. Obviamente, tiveram que “ajustar” os termos, caso contrário, os sites jornalísticos estariam condenados ao ostracismo. Esse é o problema de leis que desafiam a lógica econômica: os agentes econômicos reagem de acordo com a sua própria lógica. No caso, não existe como obrigar o Google a listar determinados sites em sua página, o que não deixa muita alternativa aos sites jornalísticos.

A forma como consumimos notícias mudou com a internet, e trata-se de um movimento irreversível. Os grandes jornais precisam encontrar formas de se remunerar nesse novo ambiente, o que exige criatividade na elaboração de novos modelos de negócios, sempre preservando a essência do jornalismo profissional. Não é tarefa fácil, e não será com leis voluntaristas que desafiam a lógica econômica que se resolverá o problema.

Os democratas são uns bocós.

Por isso, é preciso regular as redes sociais.

Diretores do Google e Telegram serão investigados. Pelo que entendi da notícia, serão as pessoas físicas, não jurídicas. Se isso não é intimidação, preciso procurar o significado dessa palavra no dicionário.

A investigação (curioso para saber o que irão investigar) foi pedida pelo exemplo de democrata, Arthur Lira. A acusação é de abuso do poder econômico para disseminar desinformação sobre o PL das fake news. Bem, não ocorreu a nosso democrata chamar de “abuso de poder econômico” a campanha maciça da imprensa, principalmente a Globo, por meio de seus jornalistas e reportagens, a favor do PL, incluindo o uso e abuso de uma correlação emotiva, mas fake, entre um suposto aumento da violência nas escolas e as redes sociais. Neste caso, o uso do poder econômico para influenciar o debate estava do lado da “verdade”. De modo que o problema não é exatamente o uso do poder econômico, mas o seu abuso para cometer um crime. No caso, uma opinião contrária ao PL das fake news.

Abuso de poder econômico para ganhar mercado ou eleições é crime tipificado. Abuso de poder econômico para propagar ideias precisará encontrar seu lugar no Código Penal. E, se for criada essa jurisprudência ao arrepio da lei, que se prepare a imprensa quando for acusada da mesmíssima coisa por um governo menos amigo.

Todas as reportagens sobre este assunto insistem no ponto de que as Big Techs foram as responsáveis pelo adiamento da votação do PL. Como se os deputados fossem uns bocós e, por conta de um link na página inicial do Google, tivessem mudado de ideia. O problema é que o governo Lula tem uma base de geleia, ainda mais quando se trata de um assunto ideológico como esse. A verdade verdadeira é que uma parte relevante do parlamento desconfia das intenções do PT quando patrocina com tanto ardor um projeto de lei dessa natureza. Mesmo que contasse com um texto perfeito, acima de quaisquer suspeitas (o que não é verdade, já analisei isso aqui), o PL veio para a votação com um vício insanável, o apoio incondicional do PT. Ações como os de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e, agora, Arthur Lira, somente fazem aumentar as desconfianças dos parlamentares.

Notinhas políticas de jornal com fontes indeterminadas são a forma de dar vestes institucionais à posição de um grupo específico. Nem vou perder meu tempo criticando o jornal que se presta a esse papel ridículo. A questão de fundo, no caso dessa notinha específica, é o seu objetivo: sugerir que certos atores, agindo dentro das leis do país, não têm o direito de se manifestarem.

Para “a Câmara” (leia-se os deputados do PT e seus satélites), e “ministros do STF” (já sabemos quem é), as Big Techs não deveriam ter voz no tal do Conselhão do Lula. Esse Conselhão, pelo seu tamanho e modus operandi, é de uma inutilidade atroz. Mas há que se conceder que Lula foi muito democrático ao escolher os nomes, contemplando tudo e quase todos (senti falta da Anitta) dentro do seu espectro ideológico. As Big Techs estão lá, provavelmente por serem atores sociais relevantes. Como diria Don Corleone, é melhor manter seus inimigos perto.

O que esses deputados e ministro do STF querem é cancelar as Big Techs do mundo dos vivos. Que coloquem suas cabeças na guilhotina, à espera da lâmina se não cumprirem sua missão de substituírem a polícia na detecção e combate ao crime, mas se mantenham caladas.

Tudo isso estaria sendo evitado se adotássemos a solução chinesa: bloqueio de toda e qualquer rede social ou serviço de mensageira no país, a não ser aqueles desenvolvidos por empresários locais, e que terceirizam ao Estado a tarefa de monitorar as redes. O Brasil (e, vale dizer, o mundo ocidental), está em busca de resolver a quadratura do círculo: como manter redes sociais em mãos privadas e, ao mesmo tempo, garantir o nível de surveillance chinês.

Obrigar que entidades privadas realizem aquilo que deveria ser de responsabilidade do Estado inviabiliza o seu modelo de negócios, e é isso o que as Big Techs estão tentando dizer. Ao impedi-las de dizer isso, o Estado brasileiro está limitando o debate democrático, no melhor estilo chinês.

O que são palavras de ordem? Palavras de ordem são sentenças fortes, que captam a atenção e as emoções das pessoas, mas se prestam muito pouco, ou nada, para resolver problemas práticos.

Por exemplo, as palavras de ordem “Não somos capachos dos imperialistas!” são ditas com muita ênfase e paixão, mas significam exatamente o quê? Vamos cortar relações com os Estados Unidos? Vamos sempre assumir posições contrárias aos Estados Unidos em qualquer fórum? Significa que ter relações com os EUA ou alinhar-se aos americanos em algumas questões significa que somos “capachos”? Qual o sentido disso? Prático, nenhum. Trata-se apenas de… palavras de ordem de grêmio estudantil.

O ministro Alexandre de Moraes resolveu adotar palavras de ordem em decisões judiciais. “As redes sociais não são terra sem lei!” Sim, e daí? Quem disse que são? Até onde entendo, quem comete crime na rede é tão passível de punição quanto se tivesse cometido crime fora da rede. Não é assim? Então, o que significa exatamente “as redes sociais não são terra sem lei”? A rigor, nada, são somente palavras de ordem com o objetivo de inflamar a plateia.

As redes sociais têm lei sim, respondemos todos pelo que escrevemos. O que o PL da Fake News quer é forçar as redes sociais a servirem de braço policial do Estado, o que é beeeeeem diferente. O monopólio da força e do julgamento é do Estado. Exigir que as redes exerçam a força e o julgamento sob pena de serem coniventes, aí sim, é arbitrário.

Claro, qualquer indivíduo que saiba de um crime e não o denuncia é conivente, e deve ser julgado por omissão. O problema é assumir que as redes sociais “sabem” de tudo o que é postado em suas páginas. E mais, que julguem antes mesmo da justiça, e adotem medidas censórias.

Vamos a um exemplo simples: o 8 de janeiro. Houve uma mobilização, via redes sociais, para o evento. Atenção: o evento não era um quebra-quebra, o evento era um protesto, direito garantido pela Constituição. Um protesto como tantos outros anteriores, de várias cores e matizes. Pergunto: como poderiam as redes sociais intervir no processo? Talvez com os Cogs de Minority Report… No entanto, com a nova lei, as redes sociais responderiam solidariamente com os arruaceiros. É a isso que Alexandre de Moraes chama de “terra com lei”?

Palavras de ordem normalmente são ditadas pelo fígado, tornando simplória uma realidade complexa. E o fígado, como sabemos, não é bom conselheiro.

Entrevista com o relator do projeto das “fake news”, Orlando Silva. Não li o projeto, mas o deputado passa a impressão de que o seu núcleo consiste na responsabilização das redes sociais.

Há dois anos, escrevi um longo artigo intitulado “Redes Sociais e a busca do censor ideal”. Na época, estava ainda quente o debate sobre as eleições americanas e a invasão do Capitólio. O canal de Alan dos Santos havia sido derrubado pelo YouTube por difundir notícias de fraudes nas eleições, e a discussão era sobre o direito (ou o dever) de o YouTube fazer isso.

Naquele artigo, trago dois depoimentos, ambos coincidentes: o primeiro de Mark Zuckerberg e o segundo de Angela Merkel. Ambos concordam que os critérios de seleção de conteúdo deveriam ser do poder público e não de entidades privadas, que não teriam legitimidade para fazê-lo, principalmente quando se trata da arena política.

Não há aqui “absolutização” da liberdade de expressão. Crimes não são, obviamente, cobertos por esse direito. A questão é determinar quem será o árbitro para definir o que é ou não é crime. Na esfera jurídica, o juiz é esse árbitro que define se houve ou não crime. O que o projeto das fake news quer estabelecer, até onde pude depreender da entrevista do seu relator, é que as plataformas sejam transformadas em juízes de conteúdo, sob pena de elas mesmas serem consideradas criminosas.

Na verdade, as plataformas já fazem isso. Segundo seus termos de uso, não é permitida a postagem de conteúdos envolvendo pedofilia ou racismo, por exemplo. E há uma filtragem ativa, como demonstra a suspensão de Alan dos Santos dois anos atrás. O problema é que pedofilia é relativamente fácil de identificar. Já quando nos movemos para a arena política, a coisa fica mais nebulosa.

Orlando Silva afirma, por exemplo, que a convocação para o 8 de janeiro foi nitidamente uma incitação ao golpe de estado. Bem, essa é uma opinião do excelentíssimo deputado. Vendo as convocações, não me pareceu nada diferente das anteriores. O fato de ter descambado em violência não faz da convocação em si um ato golpista. Nessa linha, fico imaginando que as convocações para as manifestações contra Dilma também seriam taxadas de golpistas, dado que o impeachment, segundo o PT e seus aliados, foi um golpe. Quem vai definir o que é ou não é crime político? É correto exigir que as plataformas se envolvam nesse terreno pantanoso?

O problema da censura (esse é o nome) política é que não existe árbitro isento. Por isso, alguma dose de arbitrariedade sempre irá existir. A questão é qual o nível de arbitrariedade tolerável (se é que há algum nível tolerável) para que se protejam as instituições democráticas. Não se trata de uma discussão trivial, e as plataformas são o menor dos problemas.