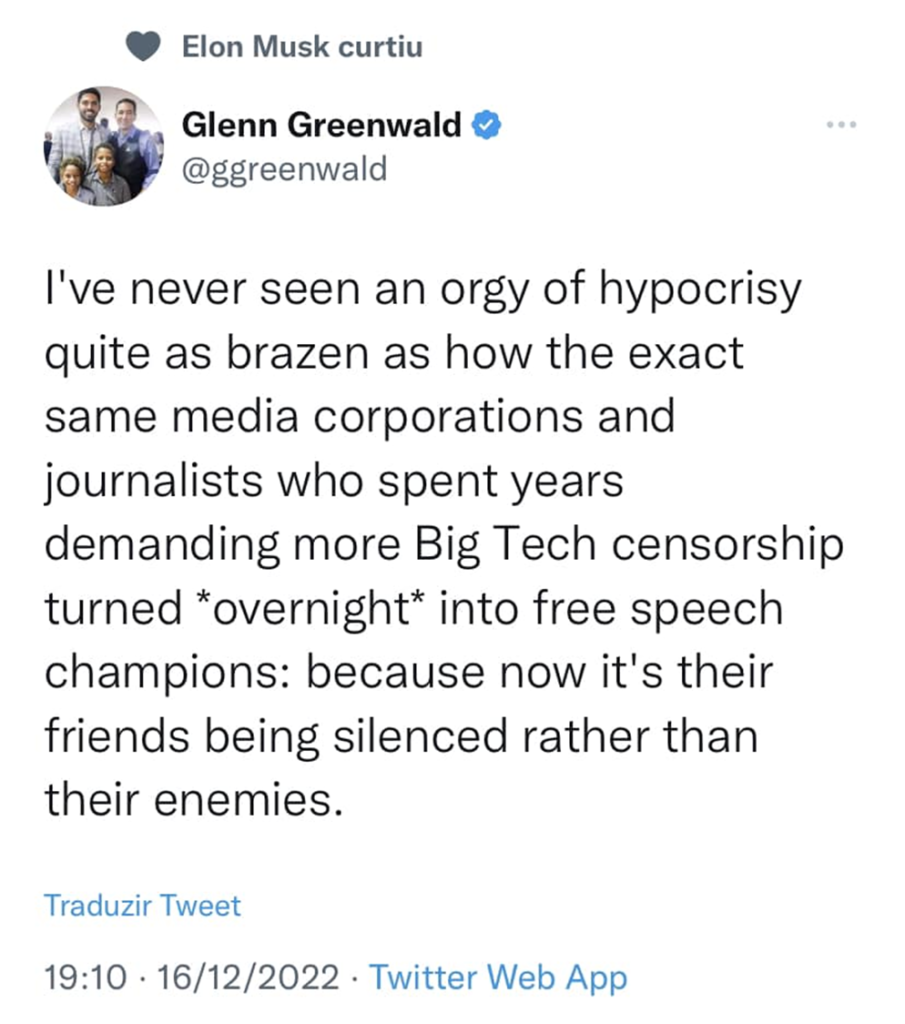

Esse post do Glenn Greenwald me fez lembrar certas manifestações do PCO que coincidiram com algumas pautas conservadoras, levando até à criação de perfis “não aguento mais concordar com o PCO”. Greenwald é o PCO do jornalismo de esquerda.

Não tinha tido ainda oportunidade de escrever sobre o imbróglio “Elon Musk vs Jornalistas do Washington Post”, mas este post de Greenwald é uma boa deixa.

Para quem está chegando agora, Elon Musk, o novo dono do Twitter, cancelou a conta de alguns jornalistas do Washington Post. Pouco importa a sua alegação, a questão é se Musk tem o direito de cancelar quem quer que seja de sua rede.

O espetáculo de hipocrisia é tão patente que até um jornalista insuspeito para a esquerda conclui o óbvio: censura no fiofó dos outros é refresco.

O Twitter, assim como todos as outras redes sociais, não é uma espécie de dádiva divina à humanidade, tirada do nada para o deleite dos homens. Não. O Twitter é um business, que precisa ser economicamente viável para sobreviver, e só existe porque um empreendedor tirou a ideia do papel. No caso, o Twitter não estava cumprindo a sua função básica de ser viável economicamente, razão pela qual os acionistas decidiram vender todas as suas ações para Elon Musk.

Um efeito colateral da compra do Twitter por Musk é que ficou mais claro do que nunca que a rede social tem um dono. Quem não está contente com seus critérios pode simplesmente abandonar a rede, migrar para outra ou mesmo tentar montar um Twitter do B em que impere os seus próprios critérios. Foi o que tentou fazer, por exemplo, Donald Trump, quando foi expulso do Twitter, sem muito sucesso.

Angela Merkel, quando ainda chanceler da Alemanha, em meio ao debate acirrado sobre regulação das redes, aportou uma ideia que merece ser considerada: parece ser perigoso atribuir às redes a tarefa de regular o conteúdo do que vai em suas páginas, dado que os seus critérios podem não coincidir com os critérios do bem comum. Nesse sentido, Merkel apontava o dedo para legisladores que tiravam o corpo fora da espinhosa tarefa de censurar as redes (este é o nome da coisa), exigindo que as próprias redes o fizessem.

Com a suspensão das contas dos jornalistas, Elon Musk esfrega na cara da opinião pública as consequências não intencionais de se deixar a moderação de conteúdo nas mãos das empresas. Todos querem um internet limpinha e bem cheirosa. O problema está sempre em definir o que é “limpinho e bem cheiroso”.