Pensa em uma pessoa com dificuldade de lidar com probabilidades.

Apenas um repositório de ideias aleatórias

Pensa em uma pessoa com dificuldade de lidar com probabilidades.

A Natura publicou o resultado do 3º trimestre na sexta-feira. O preço de suas ações despencou 17,5% e a empresa perdeu quase R$ 10 bilhões de valor de mercado em um dia. De maneira geral, resultado muito ruim, com queda de receita e de lucro. Por isso, a reação péssima dos investidores.

Mas o que chama a atenção é o seu press release, que inclui a agenda ESG (Environmental, Social, Governance) da empresa, que pode ser vista no anexo. São muitas as iniciativas. Nenhuma delas sensibilizou os investidores, que venderam sem dó as ações da empresa. O que comanda a decisão dos investidores são, no final do dia, os lucros da empresa.

Há uma febre ESG no mercado financeiro. Todos muito preocupados com o futuro do planeta e com ações afirmativas. Há dois possíveis racionais para apostar em ESG:1) Empresas com agenda ESG seriam mais sustentáveis e gerariam mais lucro ao longo do tempo e2) Empresas com agenda ESG seriam preferidas pelos investidores por causa da agenda ESG, independentemente do lucro gerado.

O fato é que, até o momento, a razão 2 não tem sido capaz de sensibilizar os investidores. Mesmo uma empresa como a Natura, que é a própria encarnação da agenda ESG, não merece a misericórdia dos investidores quando apresenta resultados fracos. Com relação à razão 1, aparentemente os investidores não estão dispostos a comprar a tese de maneira adiantada. A mensagem é: mostre-me o tal “lucro ESG”, e então compraremos a ação.

A Economist, em sua edição de duas semanas atrás, traz uma reportagem interessante (The uses and abuses of green finance) sobre o porquê de a agenda ESG no mercado financeiro não estar funcionando para tornar o mundo mais limpo. Entre outras razões, a reportagem aponta que a energia suja simplesmente é ainda mais barata que a energia limpa e, portanto, empresas que usam energia suja são mais lucrativas. Mesmo que, por pressão dos investidores, as empresas vendessem seus ativos poluidores, estes seriam comprados com muito gosto por fundos de private equity, ficando longe dos olhos do grande público e continuando a gerar lucros. Afinal, no mundo capitalista, o mais barato se impõe ao mais caro. Sempre. No dizer da revista, “promessas em si não têm o poder de mudar o fato de que as empresas têm pouco incentivo para investir trilhões em tecnologias verdes que têm uma relação risco/retorno medíocre”.

A solução proposta pela revista é a taxação da produção de carbono, penalizando os lucros das empresas poluidoras. Assim, a competição com empresas não poluidoras se daria em um campo mais nivelado. O problema, claro, está em que o preço da energia subiria de maneira relevante, prejudicando principalmente os mais pobres. Penalizar os pobres de hoje para beneficiar os pobres de amanhã seria politicamente viável? Não é à toa que a Cop26 avançou pouco, para dizer nada, neste campo.

Por enquanto, a agenda ESG, no que se refere ao E e ao S, não está sendo premiada pelo investidor. Os preços das ações da Natura que o digam.

Desde o início de outubro, o TSE abriu todos os procedimentos do processo eleitoral para quem estivesse interessado em verificar a lisura das urnas eletrônicas. Até o momento, só se ouve o ruído bucólico dos grilos.

Ao que parece, não há realmente interesse em auditar. O que interessa é criar uma narrativa conspiracionista. Para tanto, os fatos são dispensáveis. Basta que exista uma verdade a priori, diante da qual toda a realidade se curva, como diante de um campo magnético.

A ausência de interesse pela auditoria das urnas eletrônicas vem bem a calhar para introduzir o tema deste post: o documentário Four Hours At The Capitol, disponível na HBO, e que narra a invasão do Congresso americano em 6 de janeiro último.

O documentário não tem um narrador. Trata-se de uma mescla entre as imagens feitas pelos próprios invasores e a narração dos principais personagens que aparecem nessas imagens. São entrevistados vários dos invasores, além de parlamentares, funcionários do Capitólio e policiais. É simplesmente chocante.

Uma das coisas que mais chamam a atenção é a devoção religiosa a Trump, que transparece em várias entrevistas. O documentário faz um cuidadoso retrospecto minuto a minuto daquele dia, de modo que ficamos sabendo que, apenas 19 minutos após o início do discurso de Trump, um pequeno grupo de manifestantes já se dirige ao Capitólio, pois entende ser essa a ordem do ainda então presidente. Ao longo das horas seguintes, outros grupos se juntam ao primeiro, formando a multidão ensandecida que proporcionou o espetáculo que todos viram. Dizer que Trump não teve nada a ver com isso é distorcer a realidade dos fatos.

(Aliás, só um parêntese. Em várias cenas, os policiais classificam os invasores de terroristas. É interessante como, quando há quebra-quebra em manifestações de esquerda, há sempre, com razão, a crítica a quem chama esses vândalos de “manifestantes”. Pois bem, parece ser igualmente inadequado chamar de “manifestantes” esses vândalos que invadiram o Capitólio. Fecha parêntese).

Mas o que realmente chamou-me a atenção no documentário foi o non sense da coisa toda. Não havia realmente um plano. Os primeiros que entraram ficaram perdidos. E agora, o que fazemos? O “plano” passou a ser invadir o plenário e “obrigar” os senadores a não reconhecer o resultado das eleições. Como se isso fosse um plano. Digamos que tivessem sucesso: o que aconteceria depois? Uma resolução do Congresso tirada debaixo da força física teria alguma força de lei? Esses mesmos senadores continuariam docilmente em seus lugares depois dessa pantomima? Um non sense completo.

O único curso de ação que faria algum sentido foi levantado por um senador, que aventou a hipótese de Trump, ainda presidente, aproveitar a ausência de todos os parlamentares (que estavam sendo evacuados) para decretar lei marcial e assumir poderes ditatoriais. Não sei quão factível seria isso, mas serve para chamar a atenção para um ponto importantíssimo: em qualquer regime político, seja ele revolucionário ou não, é preciso que uma elite política assuma o poder. A turba em si não resolve nada, torna-se um quebra-quebra sem sentido. O que esses invasores queriam era uma ditadura de Donald Trump.

Alguns dirão que não, que o desejo da turba era ter eleições limpas. E, por eleições limpas, entenda-se eleições em que Trump fosse eleito. Aqui voltamos à questão da urna eletrônica. No início do ano, escrevi um artigo refutando uma longa série de acusações de fraudes nas eleições americanas. Todas as acusações não tinham fundamento. Mas isso pouco importava para a tese central da teoria da conspiração: as eleições foram roubadas de Donald Trump de forma sistemática. Este sentimento de injustiça é um poderoso estopim para a revolta da população. E Trump (assim como Bolsonaro) sabe disso.

Um dos gritos de guerra dos manifestantes, enquanto se encaminhavam para o Capitólio, era que aquela era a Casa do Povo, a “nossa casa”. Eles simplesmente estariam retomando a casa deles, como se eles representassem todo o povo americano. A democracia é justamente o regime que permite que todo o povo esteja representado na Casa do Povo, e não apenas os representantes de si mesmos. Se esta representação está distorcida, se os representantes não são dignos, esse é outro problema. O que não existe é uma multidão invadir o Congresso e declarar que, agora, a Casa do Povo pertence ao povo. Não. Normalmente, quando isso acontece, a Casa do Povo acaba sendo dominada por um ditador, que se comunica diretamente com o povo sem a necessidade de intermediários.

A democracia é o pior regime, com exceção de todos outros, dizia Churchill. Que nossas instituições democráticas precisam ser aperfeiçoadas, parece não haver dúvidas. Que o caminho não é invadir o Congresso ou o STF na base da força, também. Mesmo porque, o resultado pós baderna costuma ser pífio, vide as manifestações de 2013. A história mostra que as revoluções que derrubaram regimes resultaram em regimes mais opressivos ainda. O povo sempre será massa de manobra das elites políticas. Na democracia, pelo menos, temos a oportunidade de fazer um rodízio de nossas elites políticas. Não é pouca coisa.

Quando Mário Covas subiu no palanque de Lula, no 2o turno das eleições de 1989, o gesto foi algo natural. Afinal, Lula era o representante da esquerda, e Covas sempre foi um político de esquerda, apesar de ter privatizado o Banespa e ter repassado a Nossa Caixa para o Banco do Brasil. Tem muito político “de direita” que não quer ouvir falar de privatizar banco estatal. Foi a primeira e única vez que votei em Lula.

Lembremos: o ano era 1989. O PT era apenas uma promessa. Havia eleito poucos mandatários até então, sendo a de maior destaque Luiza Erundina na cidade de São Paulo. O partido era uma página em branco.

Fast forward para 2021. Tivemos o mensalão. Tivemos o petrolão. Lula foi preso com sentença confirmada em três instâncias e só está solto com direitos políticos intactos porque inventaram um conluio entre o juiz e os procuradores, como se as provas levantadas tivessem sido inventadas.

Apoiar o PT em 1989 tinha a desculpa da ignorância. Apoiar o PT em 2021 não tem mais desculpa. Covas, nas eleições de 1998 para o governo de São Paulo, foi para o 2o turno contra Paulo Maluf. Na campanha, mandou espalhar outdoors pela cidade com a foto de um garotinho e, do lado dele, a frase: “papai, é bonito roubar?”. Uma bela sacada, que serviria em uma campanha contra Lula.

Vivo estivesse, não tenho dúvidas de que Covas, se por um lado, se oporia veementemente a Bolsonaro, por outro não sei se faria essa festinha para Lula. Ele não costumava entrar em roubada, se é que me entendem.

Alckmin era a cria política de Covas, tendo sido seu vice na mesma campanha de 1998 e depois assumindo o governo após a morte do governador, em 2001. Desde então, foi governador de São Paulo n vezes e conseguiu a façanha de ter menos votos no 2o turno do que no 1o na campanha de 2006, um ano depois do mensalão. Protagonizou a cena que talvez tenha sido a mais constrangedora da política brasileira, ao vestir um jaleco com os símbolos das estatais, renegando a obra de seu padrinho político.

Nada mais natural que hoje Alckmin se sinta “honrado” em ser lembrado por Lula para ser seu vice. Alckmin caiu em ostracismo depois do vexame da eleição de 2018 e de perder o partido para o seu afilhado Doria. Ser lembrado é, antes de mais nada, um afago no seu ego, mais do que uma escolha política. Talvez seja mais constrangedor que o jaleco das estatais.

Amigos, chegou mais um lote do meu livro Finanças do Lar.

Quem ainda não teve a oportunidade de encomendar um, esta é a hora!

Quem está quebrando a cabeça para dar um presente de Natal, acabaram-se seus problemas!

Entre em contato via Messenger, e eu envio um autografado!

E o melhor: como promoção de Black Friday, o frete é por minha conta!

Bolsonaro finalmente escolheu o partido pelo qual vai disputar as eleições no ano que vem. Com isso, cumpre uma obrigação da lei eleitoral brasileira, que não permite candidaturas avulsas. Não fosse essa exigência, meu palpite é que o presidente se lançaria como candidato avulso.

Para Bolsonaro, essa coisa de partido político só serve para atrapalhar. A maior prova foi o “fracasso” na fundação do Aliança pelo Brasil. Coloco fracasso entre aspas porque é simplesmente inverossímil que o presidente das motociatas multitudinárias, que conseguiu juntar multidões no 7 de setembro, que ainda tem um apoio orgânico não desprezível no Congresso, não tenha conseguido míseras 500 mil assinaturas para fundar um partido. Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais votado da história, com 1,8 milhão de votos. Bastariam que pouco mais de um quarto desses eleitores se dispusessem a assinar um papel de apoio. Isso só em São Paulo. Fica difícil acreditar que tenham se empenhado de verdade, a não ser que admitamos que esse apoio popular ao presidente é de mentirinha, coisa em que não acredito. Portanto, parece que Bolsonaro se esforçou para NÃO FUNDAR o seu próprio partido.

Bolsonaro nunca foi um político de partido. Passou por 7 diferentes legendas antes de ingressar no PSL. Quando filiou-se, em março de 2018, estava, como hoje, sem partido, pois havia saído do PSC em outubro do ano anterior. Foi candidato avulso à presidência da Câmara duas vezes, sempre recebendo número ínfimo de votos. Sua postura foi sempre anti-establishment, e não tem nada mais establishment do que partido político. Bolsonaro sempre foi um lobo solitário.

As grandes democracias do mundo, e também as grandes ditaduras, se fazem com partidos fortes. Ninguém que queira realmente dominar as decisões políticas no seu país o faz solitariamente. Portanto, fiquem tranquilos os que têm receio de que a democracia brasileira esteja ameaçada. Para isso, seria necessário que Bolsonaro estivesse organizando um partido de verdade e arregimentando forças. Nada mais distante da realidade.

O que vemos é um presidente mais preocupado com seus interesses paroquiais, procurando um partido qualquer que abrigue políticos igualmente interessados em interesses paroquiais. Com PT e PSDB no poder, tínhamos o Centrão como linha auxiliar de um determinado projeto partidário. Com Bolsonaro, temos a geleia real do Centrão alçada ao núcleo mesmo da política nacional. O Brasil virou definitivamente uma grande federação de interesses paroquiais, com o presidente interessado nos seus próprios.

Os mais céticos dirão que sempre foi assim no Brasil, uma situação que agora só está sendo explicitada. Os mais cínicos dirão que é melhor assim do que sermos governados por PT ou PSDB. Eu diria que o Brasil somente será uma nação digna do nome quando tivermos partidos fortes. Infelizmente, estamos caminhando na direção oposta.

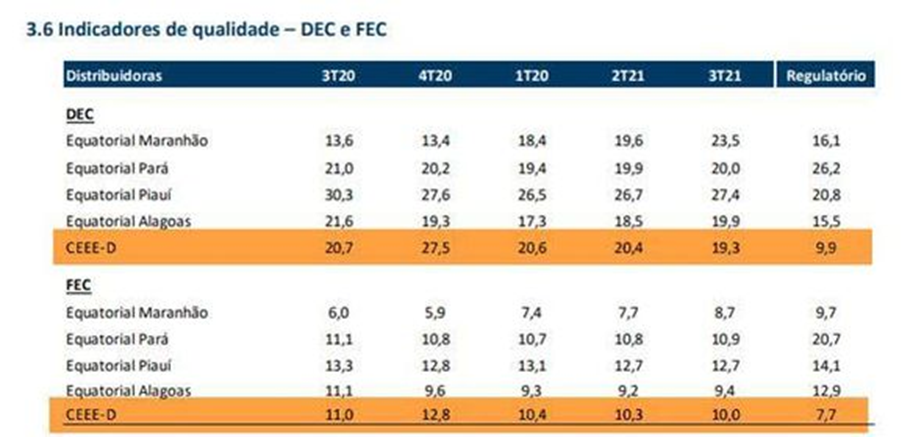

Em 31/03 deste ano, a Equatorial venceu o leilão de privatização da CEEE-D, a distribuidora do grupo gaúcho de energia elétrica CEEE. Ontem, a empresa publicou o seu balanço do 3o trimestre. Destaco abaixo dois trechos.

No primeiro, a empresa informa que o programa de demissões voluntárias (PDV) encerrou-se com o pedido de demissão de 46% dos funcionários.

Você não leu errado. Quarenta e seis por cento (quase metade) dos funcionários da empresa pediram demissão! Alguém poderia pensar: “puxa, então a empresa acabou”. Não, a empresa continua lá, fornecendo eletricidade. Com 46% a menos de pessoas trabalhando.

Mas será que está funcionando mesmo? Aí entra o 2o trecho: os índices DEC (que mede a duração média de interrupção de fornecimento) e FEC (que mede a frequência média de interrupção de fornecimento) foram melhores neste trimestre do que em qualquer outro nos últimos 12 meses. Ou seja, a empresa está entregando um serviço melhor com metade dos funcionários.

Isto é apenas um microcosmo desta grande empresa chamada Estado Brasileiro. Não tenho absolutamente nada contra os funcionários públicos. Tenho vários amigos que o são. Mas, infelizmente, trabalham para uma empresa extremamente ineficiente. Não que os funcionários em si sejam ineficientes. Pelo contrário, acredito que trabalhem com afinco e dedicação. A estrutura toda, no entanto, é ineficiente. Provavelmente, com uma forma mais eficiente de organizar o trabalho, um serviço melhor pudesse ser entregue com o emprego de menos pessoas.

Claro que o serviço público tem a sua própria dinâmica, que não deve ser comparada com uma empresa que visa o lucro. Mas isso não significa que exista espaço para a ineficiência. Afinal, é o dinheiro de nossos impostos que sustenta a máquina, e qualquer desperdício significa subtrair recursos de programas que poderiam mitigar a miséria dos mais necessitados. Se ganhos de eficiência em empresas privadas se transformam em lucros, ganhos de eficiência na máquina do estado se transformam em benefícios para a população.

O exemplo da CEEE-D é estarrecedor. Quantas CEEE-D existem pelas repartições desse Brasil afora?

O teto de gastos, para todos os seus efeitos, morreu. Podemos aqui ficar discutindo se vale a pena manter a regra em estado vegetativo, aguardando um milagre médico no próximo mandato, ou se seria melhor desligar os aparelhos de vez. Mas o fato é que, para o que servia (ancorar as expectativas do mercado em relação à dívida pública) o teto não serve mais.

José Serra reconhece este fato e propõe uma nova âncora: o controle direto do endividamento público. Se o problema é a dívida, porque não controlá-la de maneira direta?

Parece fazer sentido. No entanto, antes de avaliar a proposta, um pouco de história.

Depois dos primeiros passos e tropeços do Plano Real, estabeleceu-se, em 1999, o tripé macroeconômico: metas de inflação, câmbio flutuante e superávits primários. O BC cuidaria da inflação através das taxas de juros, o câmbio flutuaria para não termos mais crises de balanço de pagamentos e os superávits primários permitiriam o controle da dívida pública ao longo do tempo. A parte fiscal do esquema funcionou muito bem de 1999 a 2011. Neste período, com o boom das commodities, conseguimos gerar aumentos de receitas (impostos) na base de 5% ao ano em termos reais (acima da inflação), o que pagava aumentos de despesas de mesma magnitude. Geramos superávits primários de 3% ao ano nesse período, ganhamos o grau de investimento, todo mundo estava feliz, como diria a Xuxa.

No entanto, a partir de 2012, com o fim do boom das commodities, o crescimento das receitas com impostos começou a perder ritmo. O governo Dilma até que fez algum esforço de redução de crescimento das despesas mas, sabe como é, difícil cortar despesas no Brasil. Ainda mais para uma mandatária que já tinha afirmado que “gasto é vida”. Resultado: os superávits primários começaram a diminuir, diminuir… até que, em 2014, o governo Dilma varreu para debaixo do tapete um déficit fiscal usando as famosas “pedaladas fiscais”. A verdade nua e crua veio à tona em 2015, quando Joaquim Levy mandou para o Congresso o primeiro orçamento com déficit primário desde o longínquo 1999. Foi um Deus nos acuda semelhante ao que aconteceu no mês passado, quando Paulo Guedes reconheceu que não tinha como não furar o teto. Na época, como agora, o mercado ficou pendurado na broxa, sem uma regra para calcular a trajetória futura da dívida pública.

Como sabemos, a solução para o mercado engolir os déficits primários foi o teto de gastos. Com essa regra (inscrita na Constituição!), a volta da produção de superávits primários era uma questão de tempo: com as despesas limitadas à inflação e as receitas crescendo com o PIB, ficava fácil entender como a dívida seria paga ao longo do tempo. O resultado foi a queda estrutural das taxas de juros.

Os mais cínicos dirão que essa regra do teto estava marcada para morrer desde o seu nascimento. Afinal, dependia de fazer o Estado brasileiro caber dentro de um orçamento, o que é quase uma contradição em termos. Os cínicos tinham razão. O teto funcionou enquanto as despesas não atingiram o limite. Foi só ameaçar emendas parlamentares e um programa populista eleitoreiro, que até o ministro mais ortodoxo que já passou pela Esplanada dos Ministérios rendeu-se à “lógica política”.

Voltemos à proposta de Serra. Estabelecer um limite para o endividamento público tem um problema sério, que é a própria necessidade de rolar a dívida. Como não produzimos superávits primários, dívidas novas são feitas para pagar dívidas antigas. Este crescimento da dívida ficaria fora do controle?

Digamos que este problema fosse superado. Qualquer regra de “teto de dívida” deveria supor a produção de superávits primários. A produção de déficits primários ad aeternum leva necessariamente, matematicamente, a uma dívida com trajetória explosiva. Portanto, a proposta de Serra nos levaria de volta, em algum momento, para o problema da geração de superávits primários. O mesmo problema enfrentado por Dilma e “resolvido” pelo teto de gastos. A vantagem do “teto de dívida” sobre o “teto de gastos” é que os superávits primários podem ser alcançados via aumento da carga tributária e não cortando despesas.

Se os gastos não são controlados, a única forma de gerar superávits primários é através da cobrança de mais impostos. O teto de gastos havia sinalizado que o ajuste fiscal brasileiro se daria pelo controle das despesas. Vimos que nem o mais ortodoxo dos governantes consegue isso. Resta o aumento da carga tributária.

Preparem seus bolsos.

O destaque do dia foi o IPCA de outubro. Não pelo número em si, acima das expectativas, mas por uma simbologia: a inflação acumulada em 12 meses atingiu 10,67%, exatamente a inflação do fatídico ano de 2015, quando o governo Dilma soltou todos os preços represados durante o ano eleitoral anterior. Portanto, um número que evoca lembranças de um tempo que gostaríamos de esquecer.

Na verdade, o pico da inflação em 12 meses seria atingido no mês seguinte, em janeiro de 2016, com o IPCA acumulando 10,71%. Basta que a inflação de novembro fique acima de 0,93% e este recorde será batido.

No Gráfico 1, podemos observar exatamente a trajetória da inflação acumulada em 12 meses desde 1996.

A inflação de 1995 ficou acima de 22%, então tirei da série, pois ainda estávamos em meio à estabilização monetária. O recorde dessa série foi atingido em maio de 2003, quando o IPCA acumulado em 12 meses foi de 17,24%. Como já dissemos, a segunda maior inflação foi em janeiro de 2016, 10,71% e, em terceiro lugar, temos dezembro de 2015 e outubro de 2021, com 10,67%.

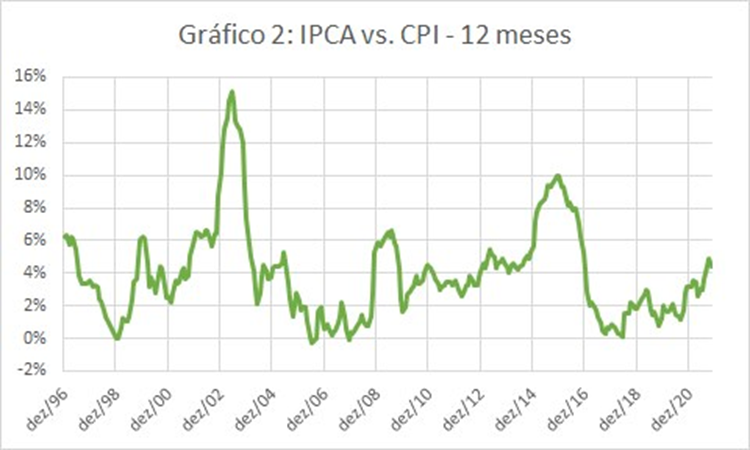

Vamos procurar contextualizar este número. No Gráfico 2, temos o IPCA menos o CPI (Consumer Prices Index), que é a inflação ao consumidor nos EUA, o equivalente ao IPCA.

Estudar a diferença entre esses índices de inflação nos dá uma ideia de como a inflação local está em relação ao contexto global. Podemos observar que, ao subtrair o CPI, temos uma inflação em outubro muito menor do que o pico de janeiro de 2016. Isto acontece porque hoje temos uma inflação global (e nos EUA) muito maior do que naquela época. Ou seja, uma parte da inflação local se deve à inflação global. Há fatores locais, sem dúvida, mas a inflação global joga um papel muito maior hoje do que em 2015/2016.

No Gráfico 3, podemos observar a diferença da inflação acumulada em 12 meses contra a meta de inflação do Banco Central.

Em tese, o BC deveria perseguir a meta de inflação. Desvios em relação à meta, para mais ou para menos, significam que o BC errou em sua política monetária. No gráfico, quanto maior o desvio em relação ao zero, maior o erro. As linhas pontilhadas mostram as bandas. Se o erro está dentro da banda, ok, o BC tem permissão de errar dentro das bandas. Se cair para fora, o BC precisa justificar o erro perante o governo.

O que vemos é que o erro deste ano já está maior do que o de 2015/2016. Ou seja, o BC de Roberto Campos Neto está se saindo pior do que o BC de Alexandre Tombini no controle da inflação. Ok, tivemos uma situação completamente atípica de pandemia, a inflação é um fenômeno global, etc. Mas, no número frio, este é o caso. Está ficando cada vez mais claro que aquele 2% de Selic estava fora de lugar.

Uma observação final: todas essas contextualizações têm sua beleza técnica mas, para o povo, não importa se o BC errou ou acertou, ou se o americano também está sofrendo com a inflação. No final do dia, a inflação pesa no bolso do brasileiro de qualquer jeito. E ainda não inventaram criptonita mais eficaz para acabar com popularidade de governante do que a inflação.